[연구동향]

Individualized decision making in on-scene resuscitation time for out-of-hospital cardiac arrest using reinforcement learning

npj Digital Medicine

(의공학교실,공동교신저자)

(서울대학교병원 응급의학과,

공동교신저자)

(의공학전공,공동제1저자)

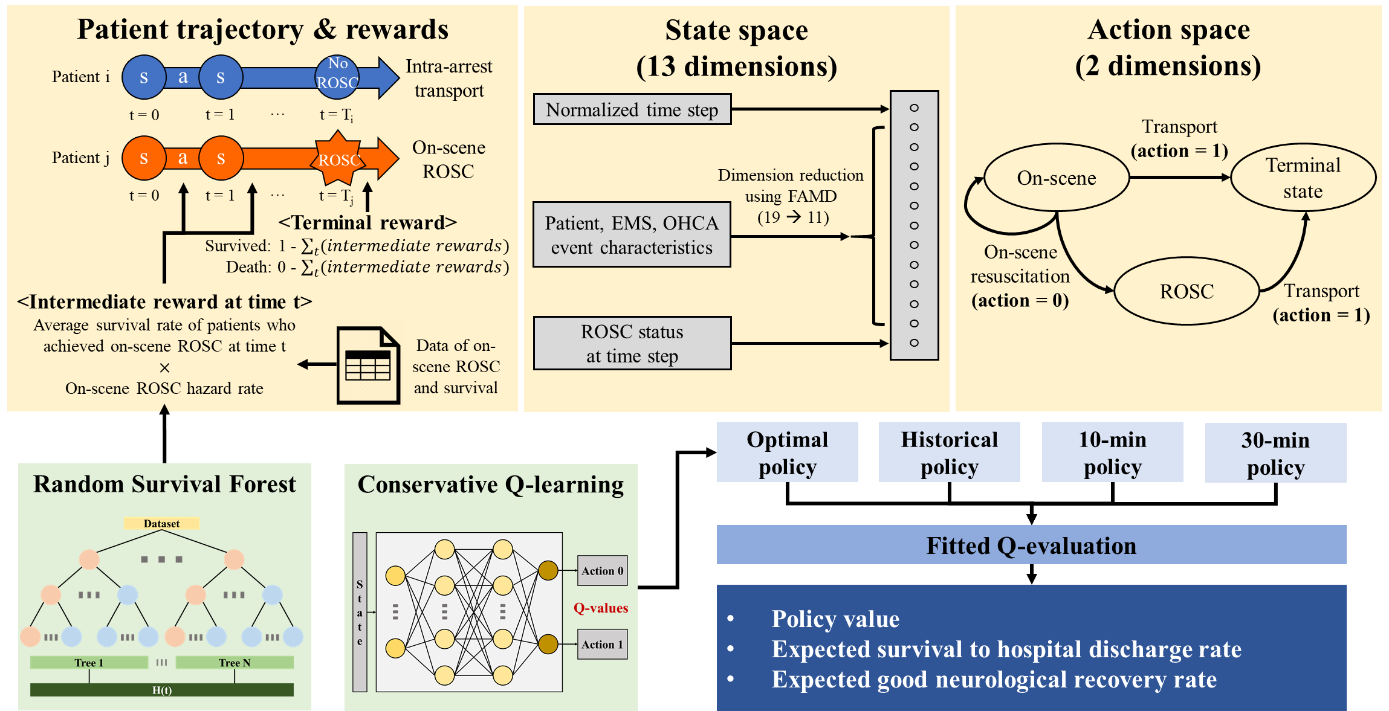

본 연구는 의공학교실 김성완 교수 연구팀과 서울대학교병원 응급의학과 응급의료연구실이 공동으로 수행한 연구로, 강화학습을 활용하여 병원 밖 심정지 환자에게 맞춤형 최적 현장 소생 시간을 제시하는 모델을 개발하고 검증한 연구이다.

본 연구는 한국 심정지 데이터베이스에 포함된 성인 심정지 환자 중 내과적 원인에 의한 환자 73,905명의 데이터를 사용하였으며, 강화학습 알고리즘 중 conservative Q-learning 기법을 이용하여 최종 생존 퇴원을 극대화하기 위해 특정 시점에서 환자의 상태(state)를 기반으로 최적의 행동(action)을 선택하도록 모델을 훈련시켰다. 이를 위해 강화학습 프레임워크에서 실제 생존 퇴원 여부를 최종 보상(final reward)으로, random survival forest로 추정한 현장 자발순환 회복 발생률을 중간 보상(intermediate reward)으로 설계하였다. 모델이 도출한 최적의 정책을 따를 경우, 퇴원 생존율은 9.6%에서 12.5%로, 양호한 신경학적 회복률은 5.4%에서 7.5%로 향상됨을 확인하였다.

본 논문은 심정지 환자에서 강화학습을 이용한 개별 맞춤형 치료를 제공하는 최초의 사례로서 의미가 있으며, 공학적으로는 강화학습의 보상이 희소한 문제(sparse reward issue)를 생존 분석에서 차용한 데이터 기반 방법으로 해결하고자 했다는 점에서 의의가 있다. 이번 연구는 임상과 공학의 모범적인 협업을 통해 심정지 환자의 예후를 향상시킬 가능성을 제시한 중요한 연구이다.

Activity in the dorsal hippocampus-mPFC circuit modulates stress-coping strategies during inescapable stress

Experimental & Molecular Medicine

(생리학교실/의과학과,

교신저자)

(생리학교실/신경과학연구소,

제1저자)

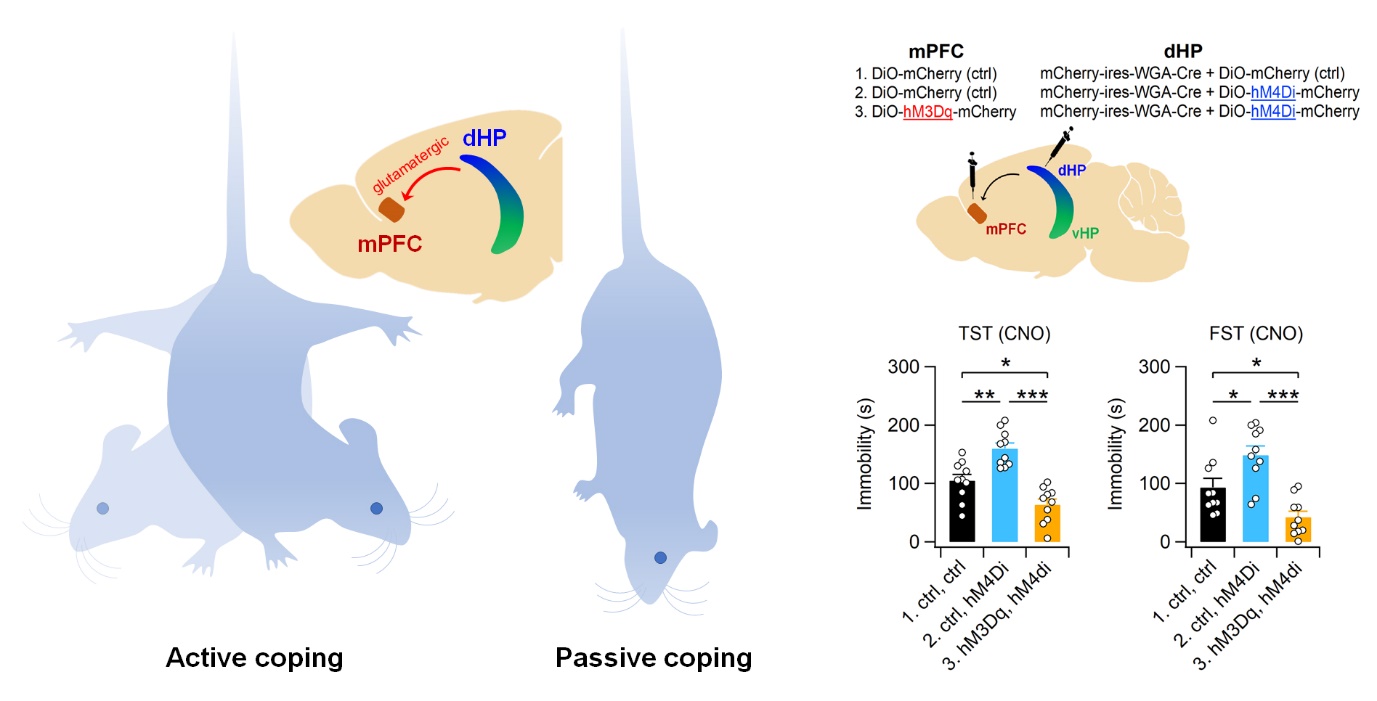

스트레스 상황에서 동물은 상황을 벗어나기 위한 적극적인 스트레스 대처(active stress coping) 행동을 하거나, 상황을 받아들이고 단념하는 소극적인 스트레스 대처(passive stress coping) 행동을 한다. 감내하기 어려운 스트레스나 사건에 대해 사람도 적극적인 대처 전략을 세우기도 하고 절망이나 자포자기를 하기도 한다. 기존의 연구에서 스트레스 대처 행동이나 절망/자포자기는 감정과 관련된 뇌 영역이 조절하는 것으로 생각되고 있으며, 해마는 배쪽과 등쪽(ventral과 dorsal; 사람에서는 anterior와 posterior) 영역이 차별적인 신경연결을 통해 각각 감정과 인지기능을 조절하는 것으로 알려져 있다.

본 연구는 인지와 기억을 담당하는 등쪽해마(dorsal hippocampus)와 의사결정(decision making)을 담당하는 내측전전두피질(mPFC) 간 연결된 신경회로의 활성이 스트레스 대처 행동을 조절함을 제시하였다. 다양한 방법을 통해 등쪽해마의 활성을 변형했을 때 동물의 불안행동이나 활동에는 영향이 없이 스트레스 대처 행동이 선택적으로 변화함을 확인하였으며, 등쪽해마에 의한 스트레스 대처 행동조절은 내측전전두피질 영역에 단일 시냅스를 통한 흥분성 신경전달에 의해 일어남을 확인하였다. 또한 속효성 항우울증제인 케타민에 의해 등쪽해마와 내측전전두피질의 신경활성이 증가함을 확인하였다. 이러한 발견은 절망과 자포자기가 기분이나 감정 상태뿐만 아니라 인지적 측면에서 부정적인 사고(negative thoughts)나 부정적 해석 편향(negative interpretation bias)에 의해 조절됨을 암시한다.

이번 연구는 기억네트워크연구센터(MRC)를 통해 생리학교실 김상정 교수 연구팀(정지훈 박사)과 김명환 교수 연구팀(윤상호 박사, 송우석 연구원)의 협업에 의해 수행되었으며, 절망과 자포자기를 조절하는 뇌의 작동원리에 대한 신경생리학적 기전을 이해함으로써 우울증에 동반되는 다양한 증상의 이해와 치료에 활용 가능할 것으로 생각된다.

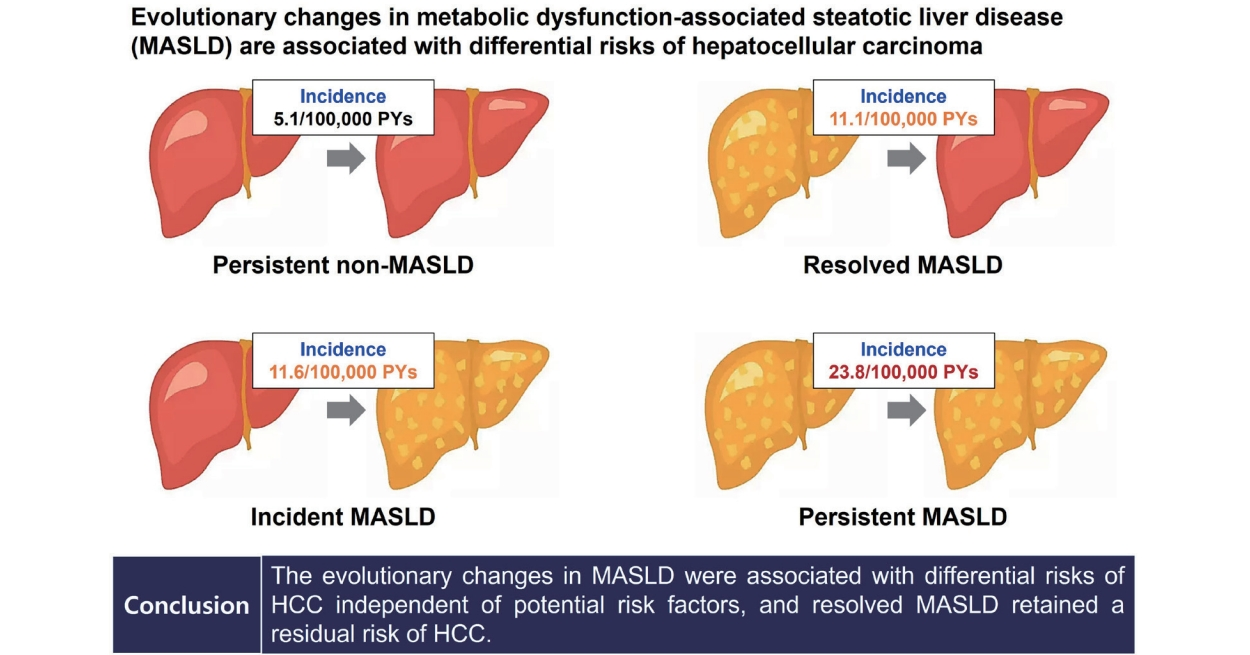

Evolutionary changes in metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and risk of hepatocellular carcinoma: A nationwide cohort study

Clinical and Molecular Hepatology

(가정의학교실/의과학과,

공동교신저자)

(내과학교실,공동교신저자)

가정의학교실/의과학과 박상민 교수와 내과학교실 김원 교수, 고려대학교 의과대학 정석송 교수 공동연구팀은 국민건강보험공단 데이터베이스를 활용해 지방간 지수와 심혈관 대사 위험요소를 기반으로 대사이상 지방간 질환 상태 변화를 분석하였다.

지방간은 지방대사의 이상으로 간에 지방이 축적되는 질병이다. 과체중 또는 복부비만, 혈당장애, 고혈압, 이상지질혈증 등 대사증후군의 위험인자 중 1가지 이상을 동반한 경우를 대사이상 지방간(MAFLD; Metabolic dysfunction-Associated Fatty Liver Disease)이라고 부른다.

연구팀은 2009~2012년에 연속 2년 주기로 건강검진을 받은 대상자 5,080,410명을 대상으로 2020년까지 간세포암 진단 및 사망 여부를 추적 관찰했다. 대상자를 △지속적으로 해당 질환이 없는 경우 △대사이상 지방간 질환이 첫 번째 건강검진 당시 있었으나 두 번째 검진 시 없어진 경우 △대사이상 지방간이 신규 발생한 경우 △지속적으로 대사이상 지방간이 있는 경우 등 네 그룹으로 나눠 간세포암 발생 위험 간의 연관성을 분석했다.

그 결과 전체 대상자 중 4,801명이 간세포암으로 신규 진단을 받았다. 특히 지속적으로 대사이상 지방간이 있었던 환자는 질환이 없었던 경우와 비교해 간세포암 발병 위험이 무려 4.7배 높은 것으로 나타났다. 대사이상 지방간이 새롭게 발생한 환자와 대사이상 지방간이 두 번째 검진 시 없어진 환자는 각각 2.3배와 2.2배로 유의미한 수준의 증가를 보였다. 대사이상 지방간이 회복된 환자도 병력이 없는 경우보다는 발생률이 높았다.

이 연구를 통해 대사이상 지방간 질환 환자에서 간세포암 발생 위험을 보다 세분화해 평가할 수 있는 추가적인 정보를 제공할 수 있다. 아울러 지방간이 있던 대상자도 개선이 되면 간암 발생 위험을 낮출 수 있는 가능성도 시사한다.

연구팀의 이번 연구 결과를 담은 논문은 국내 의학학술지 중 피인용지수(2023년·IF=14.0)가 가장 높은 대한간학회 공식 학술지인 Clinical and Molecular Hepatology에 게재되었다.

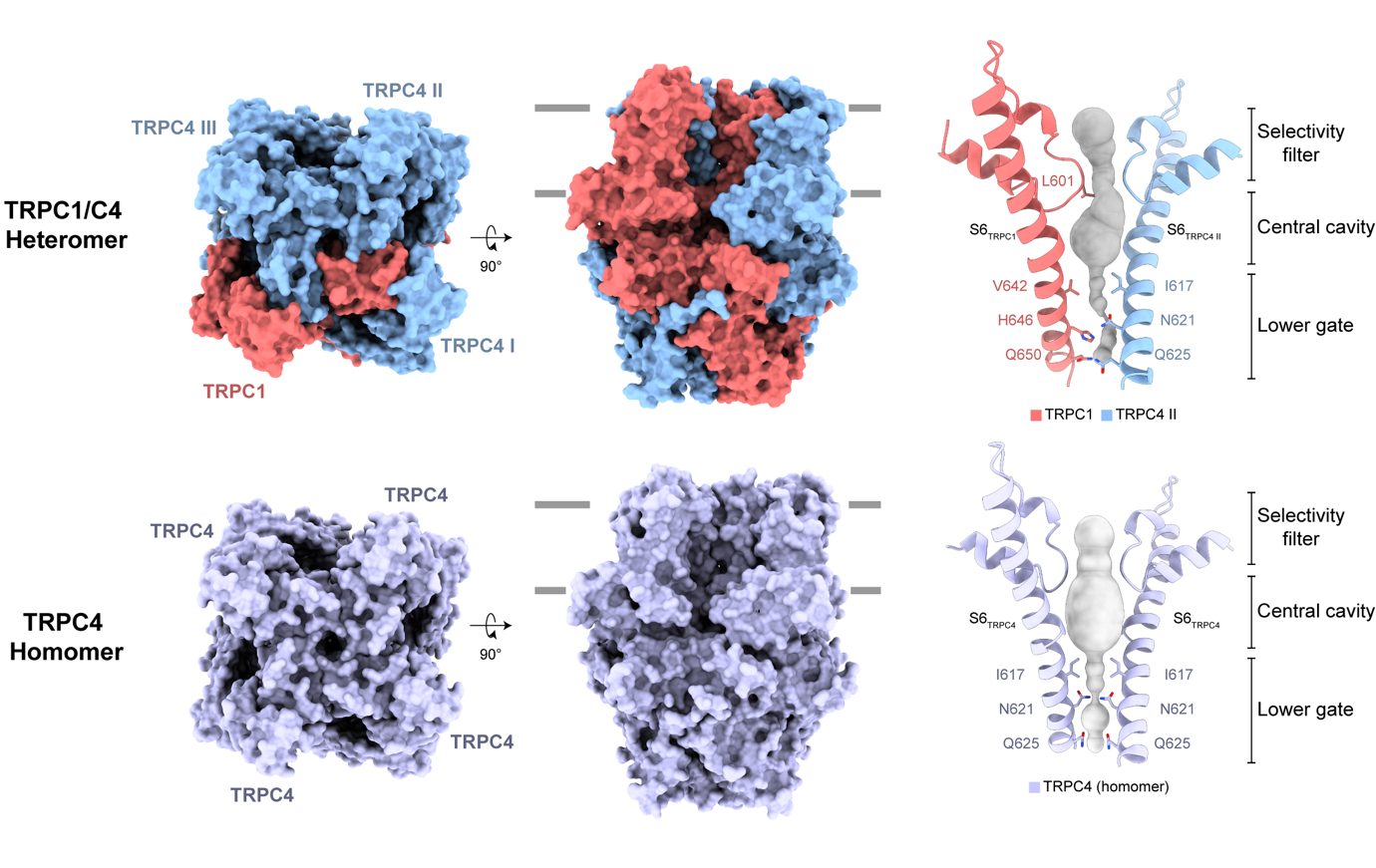

Cryo-EM structure of the heteromeric TRPC1/TRPC4 channel

Nature Structural & Molecular Biology

(생리학교실,공동교신저자)

(생리학교실,공동제1저자)

일시적 수용체 전위 통로(TRP; transient receptor potential)는 초파리의 눈에서 시각 수용에 관여하는 막단백질로 먼저 발견되었으며, 인체에서는 TRP canonical type 1(TRPC1)이 상동 단백질로써 TRP 이온 통로군 중 가장 먼저 발견되었다. 이 막단백질은 인체의 거의 모든 조직에 발현하고 있으며, 여러 종류의 이온 통로 아형과 이형체(heteromer)를 이루어 기능한다. 특히, 뇌에서는 뇌전증, 헌팅턴 증후군의 발병과, 장 평활근에서는 장 운동성과 연관성이 있는 것으로 알려져 있다. 인체의 28 가지의 TRP 아형 중 가장 먼저 아미노산 서열이 밝혀졌음에도 불구하고, 이 분자의 작동 기전을 연구하기 위해 필수적인 단백질 구조는 아직 밝혀지지 않았다.

본 논문에서는 생리학교실 서인석 교수 연구팀과 서울대학교 자연과학대학 화학부 이형호 교수 연구팀의 공동연구를 통해 동결시료전자현미경(cryogenic electron microscopy, Cryo-EM) 기법으로 규명한 TRPC1/TRPC4 이형사량체의 3차원적 구조를 소개하고, 이를 기반으로 실시된 이온 통로의 화학양론, 이온 투과도 및 약리학적 특성에 관한 실험과 분석을 밝혔다. 해당 이형사량체(heterotetramer) 이온 통로의 3차원적 구조 분석을 바탕으로 TRPC1은 한 개, TRPC4는 세 개의 단위체로 구성됨을 알 수 있었다. 단백질을 정제한 후 진행하는 동결시료전자현미경 촬영 외에도 형광공명에너지이동(FRET) 분석을 통해 세포 내에서 실시간으로 기능할 때에도 해당 이온 통로의 화학양론이 1:3임을 증명하였다. 연구진은 TRPC1, TRPC4, TRPC5 이온 통로의 길항제인 Pico145가 결합된 TRPC1/TRPC4 이형체의 구조 역시 확보하였으며, TRPC1이 포함된 이형체에서 더 강력하게 결합하는 이유를 구조 및 기능적 분석을 통해 설명하였다. TRPC1을 포함하는 TRPC 이형체는 TRPC4 또는 TRPC5 동형체에 비해 더 낮은 칼슘 투과도를 가지는 것이 선행 연구로 밝혀진 바 있다. 이에 대한 구조적 해석은 불가능에 가까웠는데, 연구진은 확보된 구조를 바탕으로 낮은 칼슘 투과를 결정하는 부위의 후보를 선정할 수 있었다. TRPC1의 기공 영역(pore region)을 구간 별로 나누어 TRPC4의 것으로 바꾼 키메라 및 단일 아미노산 돌연변이체를 제작한 뒤 칼슘 투과도를 측정한 결과, 기공 영역의 중정(central cavity)에 존재하는 639번 라이신을 칼슘 투과 저해를 담당하는 부위로 지정할 수 있었다.

종합적으로, 본 논문에서 제시된 결과를 토대로 공동 연구진은 다음과 같은 결론을 도출하였다. 첫째, TRPC1은 TRPC4와 1:3의 화학양론을 가지고 이형사량체를 구성한다. 둘째, Pico145 길항제는 TRPC 단위체의 막관통부위들의 접점면에 결합하며, 이 부위에서 TRPC1에 보존되고 있는 소수성 아미노산이 존재할 때 강한 결합력을 가지게 된다. 셋째, TRPC1/TRPC4 이온 통로에서 칼슘 이온은 기공 영역의 중정에서 TRPC1에 의해 제공된 라이신 아미노산에 의해 투과가 저해된다. TRPC1의 구조는 최초로 발견된 것이며, 해당 이온 통로의 구조는 TRP 단위체로만 구성된 최초의 이형체 통로 구조라는 점에서 의의를 가진다. 나아가, 칼슘 저해에 관한 분자적 기전과 길항제의 결합 기전은 추후 이온 통로 연구에 새로운 시각을 제공할 것으로 기대한다.

Activation of Toll-like receptor 2 promotes mesenchymal stem/stromal cell-mediated immunoregulation and angiostasis through AKR1C1

Theranostics

(안과학교실,교신저자)

(안과학교실,제1저자)

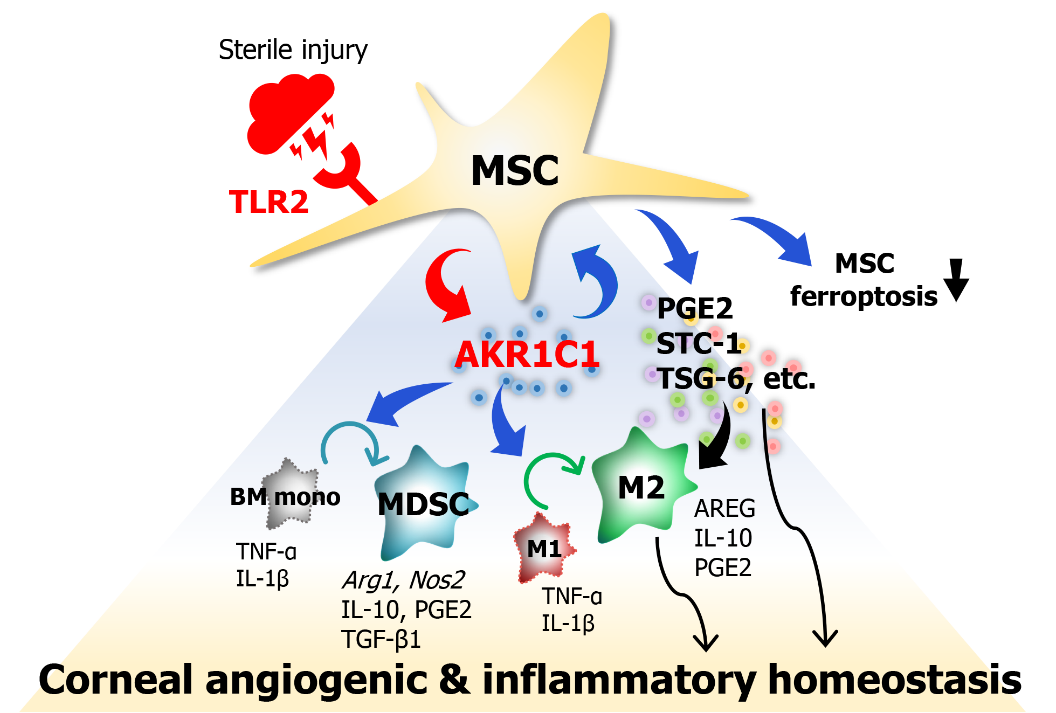

이 연구는 중간엽 줄기세포와 눈의 항상성을 연구하는 안과학교실의 오주연 교수팀이 수행한 연구로, 중간엽 줄기세포가 무균성 손상을 받은 각막의 면역 항상성과 혈관 항상성 유지를 촉진하여 시력에 필수적인 각막의 투명성을 보존하는 기전을 규명하였다. 오주연 교수팀은 지난 20년간 성인의 골수에 존재하는 중간엽 줄기세포가 눈의 여러 질병 치료에 효과적이라는 사실과 그 기전이 여러 골수 유래 면역세포(myeloid cell)의 조절에 있음을 밝혀 왔다.

이번 연구에서는 중간엽 줄기세포가 눈의 환경에서 뛰어난 치료 효과를 발휘하는 기전으로, 손상 시 눈의 여러 세포가 분비하는 위험 신호(danger signal) 중 상당수가 톨유사수용체2(TLR2; Toll-like receptor2)라는 점에 착안하여, 손상된 각막이 분비하는 위험 신호들에 의한 중간엽 줄기세포의 TLR2 활성화가 세포의 치료 효과를 향상시킬 것이라는 가설을 세우고 이를 검증하였다.

중간엽 줄기세포에서 TLR2가 많이 발현된다는 사실을 확인하였고, TLR2 자극 시 AKR1C1의 분비가 증가하는 현상을 단일 세포 전사체 분석(single-cell RNA sequencing)을 통해 발견하였다. 중간엽 줄기세포에서 분비된 AKR1C1은 중간엽 줄기세포의 철세포사(ferroptosis)를 줄여 생존을 늘리고, 동시에 중간엽 줄기세포가 다양한 치료인자들을 더 많이 분비하도록 유도할 뿐만 아니라, 대식세포(macrophage)를 항염증 표현형으로 변환시키고, 골수 유래 면역억제 세포(myeloid-derived suppressor cell, MDSC)의 분화를 촉진하는 역할을 함을 확인하였다.

요약하면, 중간엽 줄기세포가 각막의 과도한 염증반응을 억제하고 신생혈관의 발생을 예방하여 각막의 항상성을 유지하는 기전은 손상에 의해 각막이 분비하는 위험 신호에 반응한 중간엽 줄기세포의 TLR2-AKR1C1 축 활성화가 중요한 역할을 한다는 것을 규명하였다.

이번 연구는 중간엽 줄기세포의 조직 항상성 유지 기전을 손상된 조직과 세포간 상호작용 측면에서 규명하였다는 점에서 과학적인 의미가 있고, 중간엽 줄기세포가 실제 환자의 치료에 널리 사용되기 위한 필요 조건으로 여겨지는 세포간 변이성을 최소화하고 치료 효능을 극대화하기 위한 방법으로 중간엽 줄기세포 TLR2 전자극을 이용할 수 있음을 제안하는 임상적 의미도 가지고 있다.

Local delivery of platelet-derived factors mitigates ischemia and preserves ovarian function through angiogenic modulation: A personalized regenerative strategy for fertility preservation

Biomaterials

(산부인과학교실/중개의학 전공,

공동교신저자)

(의학과,제1저자)

이번 연구는 산부인과학교실/중개의학 전공 이정렬 교수 연구팀, 서울대학교 융합과학기술대학원 이강원 교수 연구팀, 그리고 차의과학대학교 김지향 교수 연구팀이 공동으로 수행한 연구이다. 본 연구진은 자가혈 유래 혈소판 제제와 혈액 응고 기전을 활용하여, 난소 조직 이식 시 발생하는 허혈성 손상을 방지하고 생식력을 증진시키는 새로운 의료기술을 개발하였다.

최근 저출산과 고령화가 심화되면서 가임력 보존의 중요성이 커지고 있다. 특히 암 환자의 생존율이 향상됨에 따라, 항암치료 전 가임력을 보존하기 위한 치료의 필요성도 증가하고 있다. 난소 조직을 동결 보존한 후 이식하는 방법이 이러한 치료에서 가장 이상적인 방법으로 알려져 있지만, 이식 시 발생하는 허혈성 손상은 여전히 중요한 한계점으로 남아 있는 상황이다.

이에 본 연구진은 경제적이고 안전한 해결책을 제시하고자 자가혈 유래 혈소판 농축 제제를 기반으로, 혈액 응고 기전을 활용한 '혈소판 유래 인자 담지 피브린 하이드로겔(PFH; Platelet-derived factor encapsulated fibrin hydrogel)'을 개발하였다. 생쥐 난소 이식 실험에서 PFH로 조직을 코팅하여 국소적으로 인자를 전달한 결과, 조직 생착, 난포의 생존 및 발달, 건강한 난자의 성숙과 배란, 배아 발달까지 성공적으로 이루어졌다. 또한 자가 혈소판 유래인자의 조직재생유도 기전에 대한 연구 결과를 함께 제시하였다는 데에 의의가 있다.

이 기술은 난소 조직뿐만 아니라 혈관 형성이 필요한 다양한 질환과 상처 치료에도 응용 가능하며, 환자 맞춤형으로 제작할 수 있는 경제적이고 안전한 의료기술로 평가된다. 이번 연구는 공학, 기초의학, 중개의학 간의 협력으로 기존의 한계를 극복한 이상적인 사례로, 임상적 가능성과 다양한 분야에의 응용 가능성을 함께 제시한 점에서 큰 의미가 있다고 사료된다.