[연구동향]

Higher genetic risk for type 2 diabetes is associated with a faster decline of beta-cell function in an East Asian population

Diabetes Care

(서울대학교병원 내분비대사내과,

교신저자)

(중개의학교실,제1저자)

본 논문은 정상인에서 제2형 당뇨병에 대한 유전위험점수가 높을수록 베타세포 기능의 감소 속도가 빠름을 확인하였다. 또한 좋은 생활습관을 갖는다면 유전적 위험이 높더라도 베타세포 기능 감소 속도가 완화됨을 보였다.

제2형 당뇨병은 국내 유병률과 사망률이 모두 높은 보건사회적으로 중요한 질병이다. 국내 30세 이상 성인 당뇨병 환자 수는 6명 중 1명 꼴인 526만 명으로 추산된다. 여기에 당뇨병 발병 고위험군인 당뇨병전단계 사람들까지 합친다면 그 수는 거의 4배에 육박하게 된다. 또한 당뇨병은 2022년 기준 국내 사망원인 8위이기도 하다. 이처럼 유병률과 사망률이 모두 높은 중요한 질병이기에, 고위험군을 선별하고 질병 이환을 예방하기 위한 여러 시도가 이루어지고 있다.

당뇨병 유전체 연구 결과가 임상진료에 활용될 수 있는 방법 중에는 유전위험점수를 이용한 당뇨병 발생 위험 예측이 있다. 기존 연구들은 유전위험점수와 당뇨병 발생 및 베타세포 기능과의 관련성을 단면적으로 확인하였다. 그러나 종적 추적 관찰 데이터를 이용하여 유전위험점수와 베타세포 기능 변화와의 종적 관련성을 확인한 연구는 없었다.

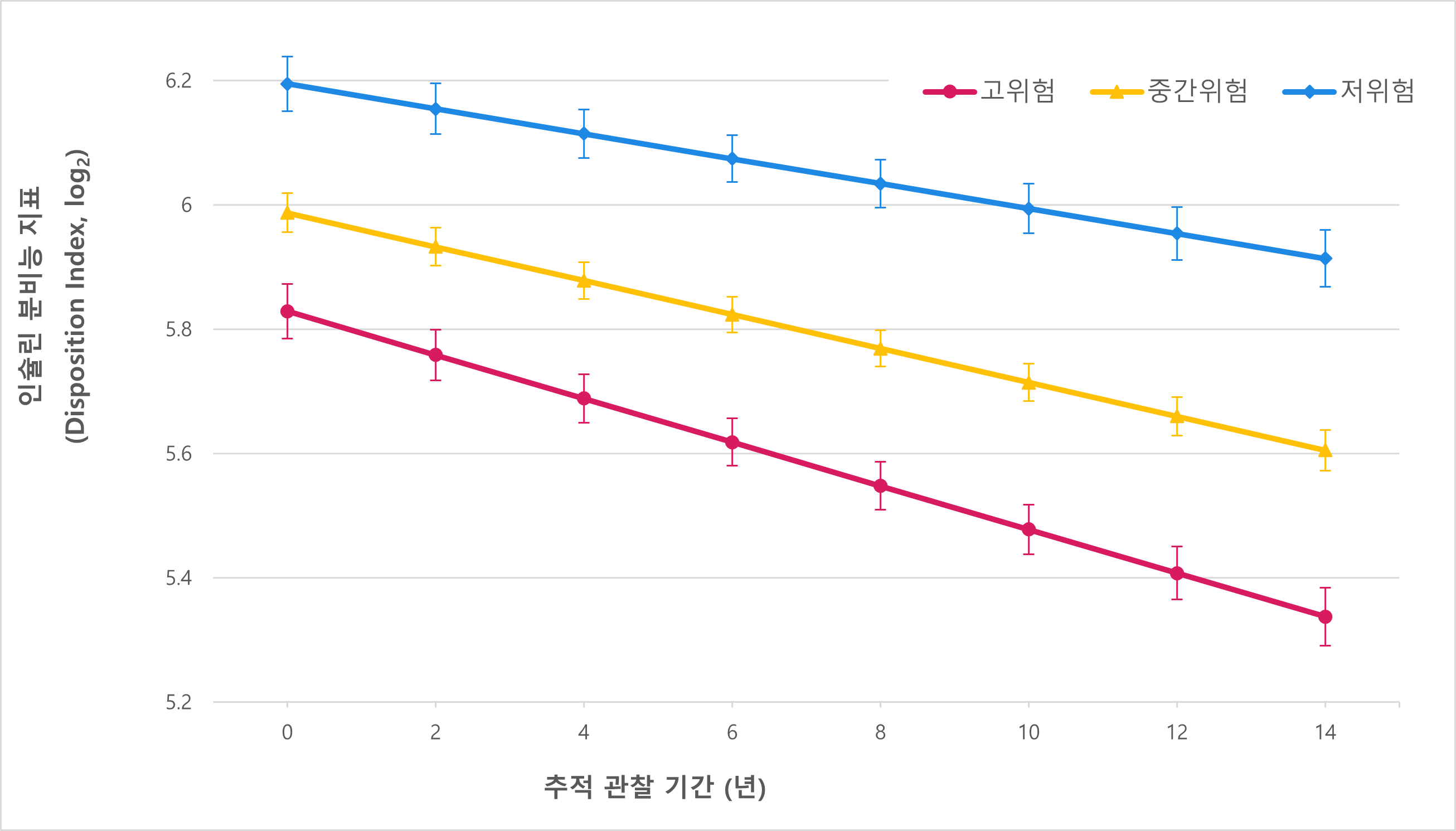

본 논문은 안산안성코호트 연구에 참여한 6,311명의 14년 종적 추적관찰 자료와 DNA 정보를 활용하였고, 당부하검사를 통해 반복적으로 측정한 인슐린 분비능 지표(disposition index)의 변화를 관찰했다. 먼저, 당뇨병 유전위험점수가 높은 사람들은 코호트 등록 당시 기저 인슐린 분비능 지표가 낮음을 확인했으며, 종적 추적 데이터에서도 유전위험점수가 높을수록 인슐린 분비능 지표가 더 빠르게 감소함을 확인했다. 당뇨병 유전적 위험이 낮은(하위 20%) 사람들보다 유전적 위험도가 높은(상위 20%) 사람들은 인슐린 분비능 지표가 1.83배 빠르게 감소하는 것을 확인할 수 있었다.

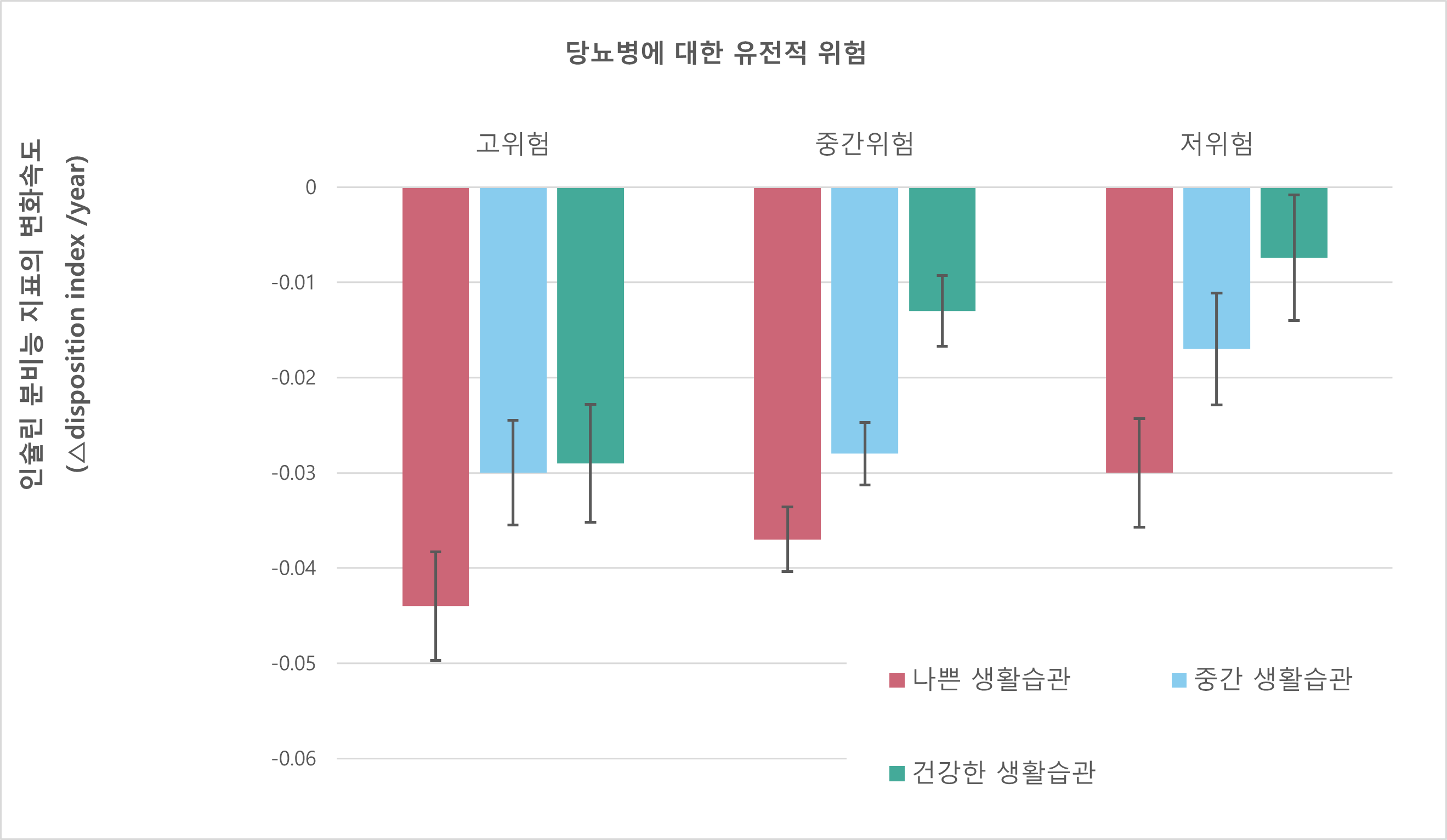

또한, 건강한 생활 습관을 유지한다면 유전적 위험이 높더라도 베타세포 기능 감소 속도를 줄일 수 있음을 보였다. 특히 유전적 위험이 높은(상위 20%) 사람들에게서 다섯 가지 생활 습관(건강한 식단, 운동, 금연, 체중 관리, 충분한 수면) 중 한 가지가 확보될 때마다 10년 뒤 인슐린 분비능 지표가 4.4%씩 개선됨을 확인했다. 이번 연구를 통해 유전정보를 활용해 고위험군을 미리 선별하고, 집중적인 생활습관 관리를 시행하여 정밀의료를 실현할 수 있는 근거를 마련하였다.

Our local research project put us on the global stage — here’s how you can do it, too

Nature (Comment)

(생화학교실,교신저자)

(생화학교실,공동제1저자)

(생화학교실 및 피부과학교실,

공동제1저자)

(생화학교실,공동제1저자)

의생물학 연구분야에서는 Human Genome Project를 시작으로 컨소시엄 단위의 국제 협력 연구가 괄목할 성과를 이뤄냈다. 하지만 해당 프로젝트들을 주도하는 나라들은 미국, 영국을 비롯하여 특정 서구권 국가들이 주를 이뤄왔다. 막대한 자금이 필요한 만큼 서구권이 아닌 곳에서 범세계적 연구 컨소시엄을 새로이 시작하는 것은 매우 어렵고, 지금까지의 국제 컨소시엄들은 유전데이터 다양성의 불균형 등 나름의 한계도 보여주었다. 특히 유전체 등 기증자 유래 바이오 데이터를 수집하는 경우 참여 국가마다 윤리적 연구 진행을 위한 법, 규제, 관리 주체, 연구참여자의 인식 등 다양한 변수들을 모두 고려하여 진행해야 하기 때문에 전문적 인프라가 구축이 되어있지 않은 연구기관에서는 섣불리 시작할 수 없는 일이었다.

2022년 한국에서는 23명의 국내 연구자가 모여 면역질환 단일세포 지도 구축 프로젝트인 SCAID(Single Cell Atlas of Immune Diseases)를 시작하였다. 16개의 면역질환을 타깃으로 단일세포 전사체, 후성유전체 등 multi-modal single cell atlas를 구축하는 대규모 프로젝트로 다양한 면역질환들을 한꺼번에 다양한 방식으로 분석함으로써 숨겨진 연관성을 찾아내고 더 나아가 새로운 진단 및 치료 가능성을 제시하고자 하는 목적으로 만들어진 것이다.

본 원고에서는 SCAID 프로젝트를 운영한 경험을 공유하며, 효과적이면서도 국제사회에서 주목을 받을 수 있는 지역 컨소시엄을 구축하는 노하우를 전달하고자 하였다. 다양한 질환에 대해서 동일 수준의 연구 윤리 승인을 받을 수 있으며, 서울에 한국의 바이오-의료 인프라가 집중되어 전국에서 모이는 환자 샘플을 1시간 이내 거리에서 처리할 수 있다는 등 다국적 프로젝트에서 얻을 수 없는 우리만의 차별성을 부각해야 한다는 점, 한국의 환자에게 도움이 될 수 있는 결과를 도출할 수 있으며 한국 연구자의 교류 협력과 역량 향상 등 지역 사회에 기여할 수 있는 점을 강조해야 한다는 점 등이 그 예이다.

지역 기반 컨소시엄이라 할지라도 폐쇄적일 필요는 없으며, 전세계 데이터 다양성에 기여하는 등 오히려 상호 보완적인 가치를 지닐 수 있고, 궁극적으로 더 큰 국제 컨소시엄으로 통합 확장되는 주춧돌이 될 수 있다. 따라서 앞으로 다양한 국가에서 해당 국가의 문제를 해결하기 위한 고유의 컨소시엄이 시작되기를 바란다는 것이 이 원고의 최종 결론이다.

Antibiotic exposure and depression incidence: A cohort study of the Korean population

Psychiatry Research

(가정의학교실,교신저자)

(의과학과,공동제1저자)

장내 미생물의 불균형은 면역체계 등에 영향을 미칠 수 있으며, 다양한 질병의 위험과 연관성이 있을 수 있다는 연구들이 발표되고 있다. 특히, 장내 미생물의 불균형은 우울증, 치매와 같은 신경정신 및 신경퇴행성 질환 발생과도 연관성이 있는 것으로 보고되고 있다. 이러한 연관성에 대한 경로 및 메커니즘으로는 ‘장-뇌 축(gut-brain axis)’의 양방향 상호작용 등이 제안되고 있다. 장내 미생물은 항생제를 포함한 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있는 것으로 잘 알려져 있으며, 항생제에 의한 장내 미생물의 다양성 감소 등은 장내 미생물의 불균형을 유발한다.

임상 현장에서 자주 사용되는 약물 중 하나인 항생제 노출과 우울증 위험의 연관성에 대한 연구들이 발표되고 있지만 우리나라 인구 대상의 연구 및 대규모 코호트 연구는 부족한 실정이었다. 이에 따라, 본 연구진은 국민건강보험공단 데이터베이스를 바탕으로 40세 이상 성인을 대상으로 항생제 노출과 우울증 위험의 연관성을 평가하였다.

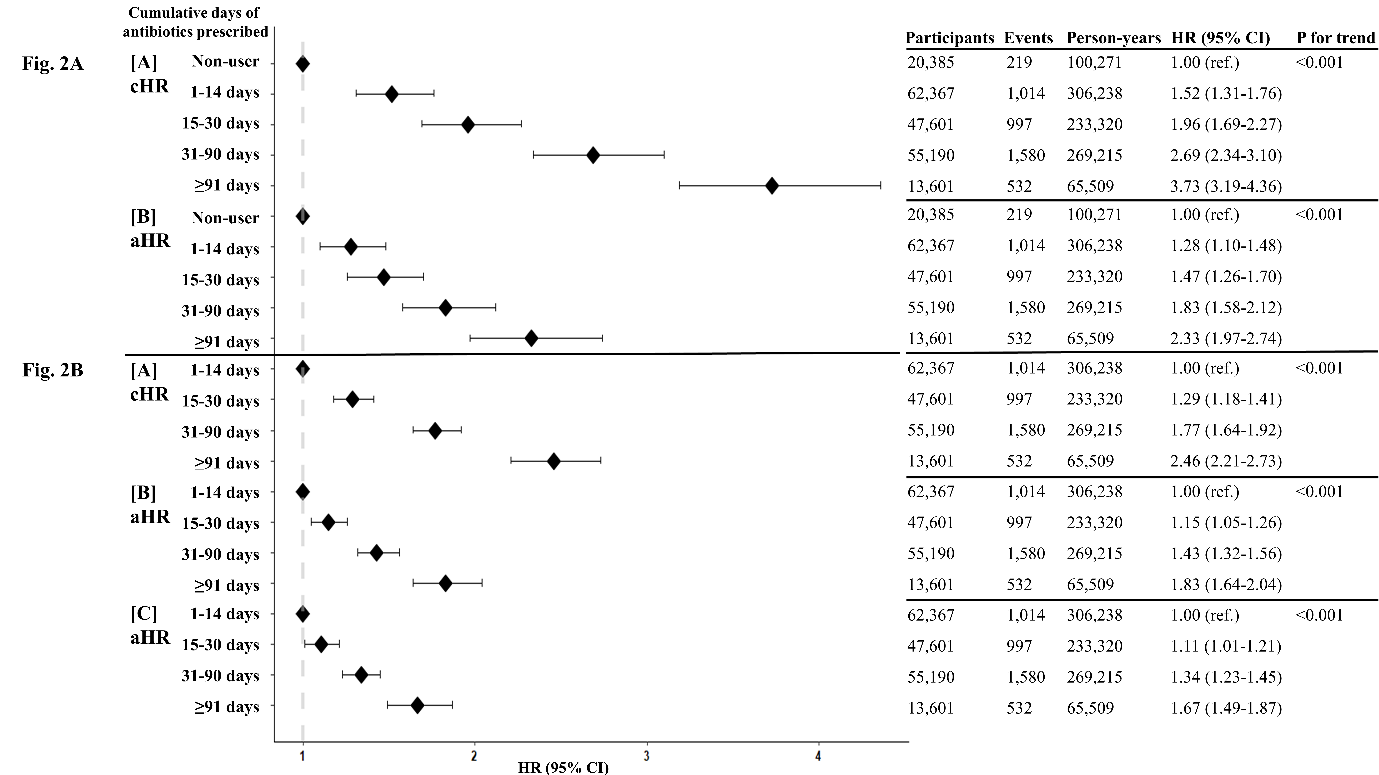

분석 결과, 5년 동안 항생제 미처방군에 비해 항생제 처방 이력이 있는 군은 이후 5년 동안의 우울증 위험이 32% 높았다. 또한, 항생제 누적 처방일수가 길수록 우울증 위험이 높았으며(p for trend<0.001), 처방된 항생제 계열 개수가 많을수록 우울증 위험이 높았다(p for trend<0.001). 후향적 연구의 한계를 최소화하기 위해 다양한 민감도 분석을 통해 강건성(robustness)을 검증하고자 하였다.

본 대규모 후향적 연구를 통해 항생제 노출과 우울증 위험과의 연관성을 확인하였으며 역학적 근거 마련에 기여하였다. 인과성 검증 및 명확한 기전을 확립할 수 있는 전향적 연구 등이 필요하다.

Blood culture-free ultra-rapid antimicrobial susceptibility testing

Nature

(내과학교실,공동교신저자)

(내과학교실,공동교신저자)

(서울대학교공과대학,

공동교신저자)

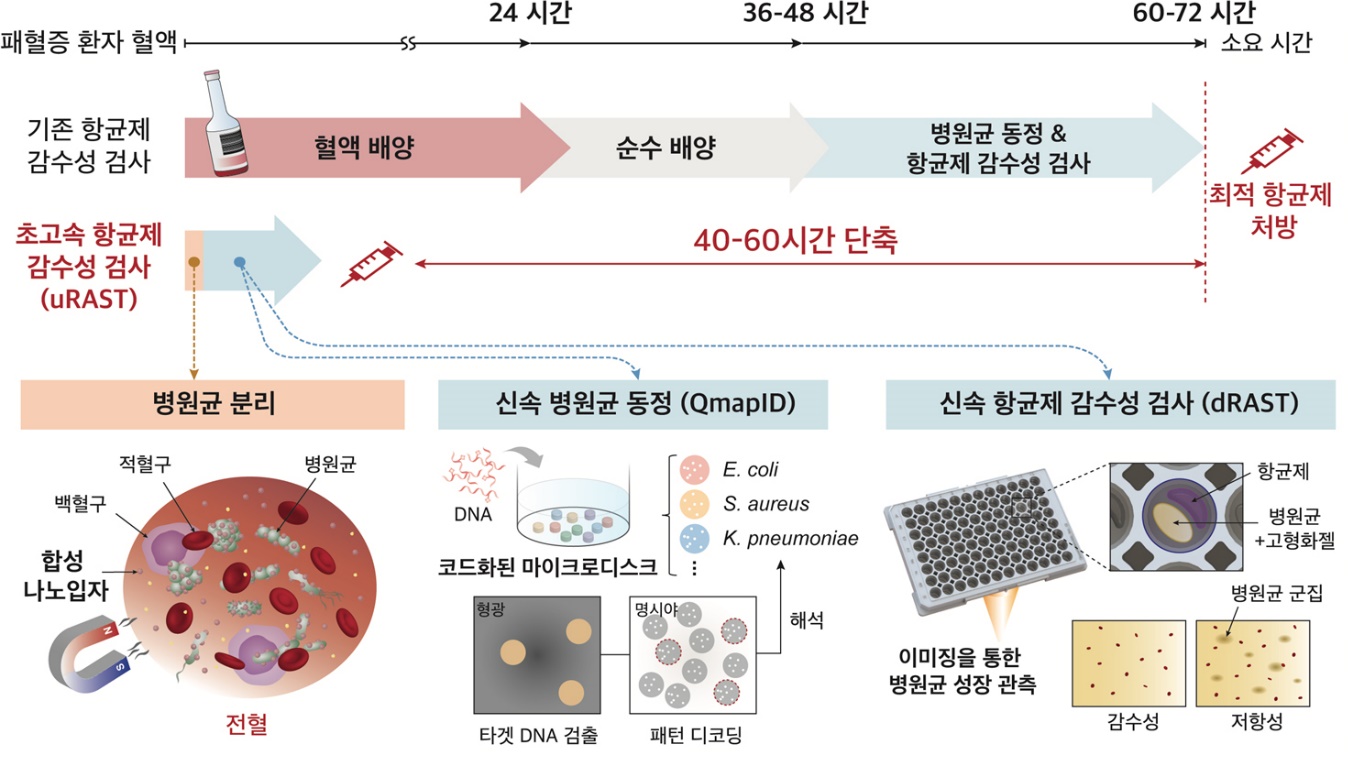

균혈증은 매우 위중한 감염 상태를 반영한다. 균혈증 환자에서 빠르게 균을 동정하고 항생제감수성 정보를 얻는 것은 정확한 항생제를 처방하고 불필요한 광범위항생제를 줄이기 위해서 중요하다. 하지만, 전통적인 혈액배양검사는 균동정과 항생제감수성 결과를 얻기까지 60-72시간이 소요된다. 최근 개발되어 상용화된 모든 신속항생제감수성검사도 초기 혈액배양과정 후 진행된다.

본 연구에서 개발한 uRAST(ultra-rapid antimicrobial susceptiblity test)는 혈액배양과정을 생략하고 혈액에서 직접 균을 포집한 후 균을 동정하고 항생제감수성검사를 하여 최대 13시간까지 혈액배양검사 기간을 단축하였다. 세균의 표면에 특이적으로 부착하는 synthetic beta-2-glycoprotein I peptide에 magnetic nanoparticle을 결합하여 전혈에서 세균을 포집하였다. 이후 PCR과 shape-encoded microdiscs 기법을 활용하여 균을 동정하는 한편, 포집한 균을 6시간 동안 짧게 배양한 후 96 well 기반의 항생제감수성검사 칩을 사용하여 항생제감수성결과를 얻었다. 임상검증을 위해서 균혈증이 의심되는 혈액병동환자 190명의 혈액으로 uRAST를 시행하였다. 총 8명에서 균이 동정되었고 동정결과는 병원에서 시행하는 MALDI-TOF 결과와 100% 일치하였으며 항생제 감수성결과는 표준검사인 broth microdilution test와 비교하였을 때 94.9% categorical agreement를 보였다.

uRAST와 같은 초고속 항균제감수성검사를 통해서 균혈증 환자에서 보다 빠르고 정확한 항생제 투여가 가능할 것으로 기대한다.

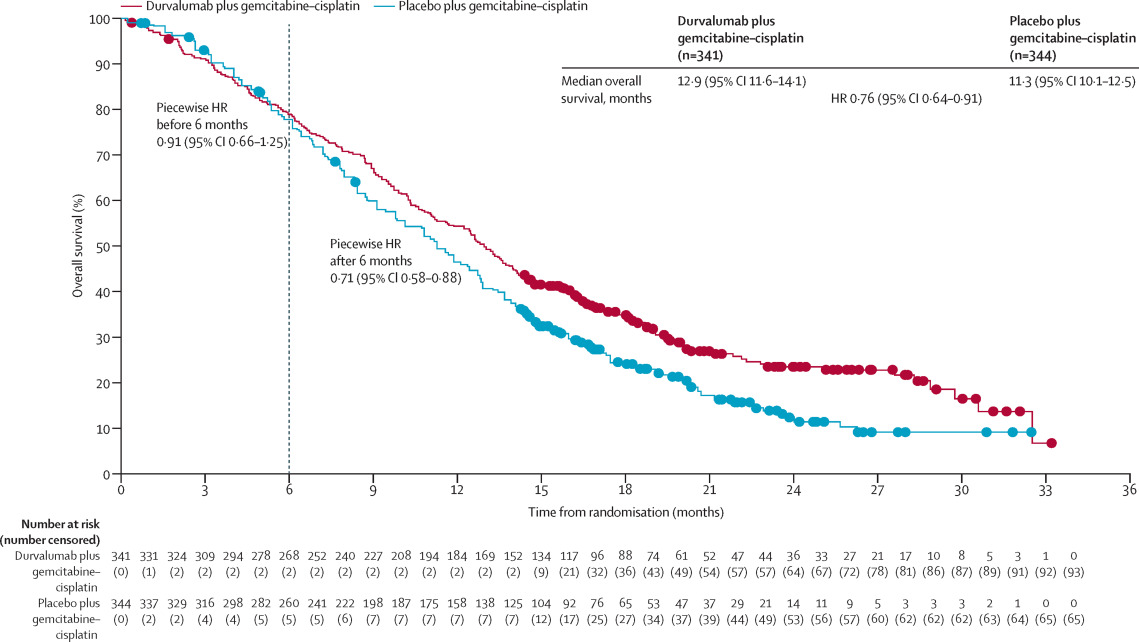

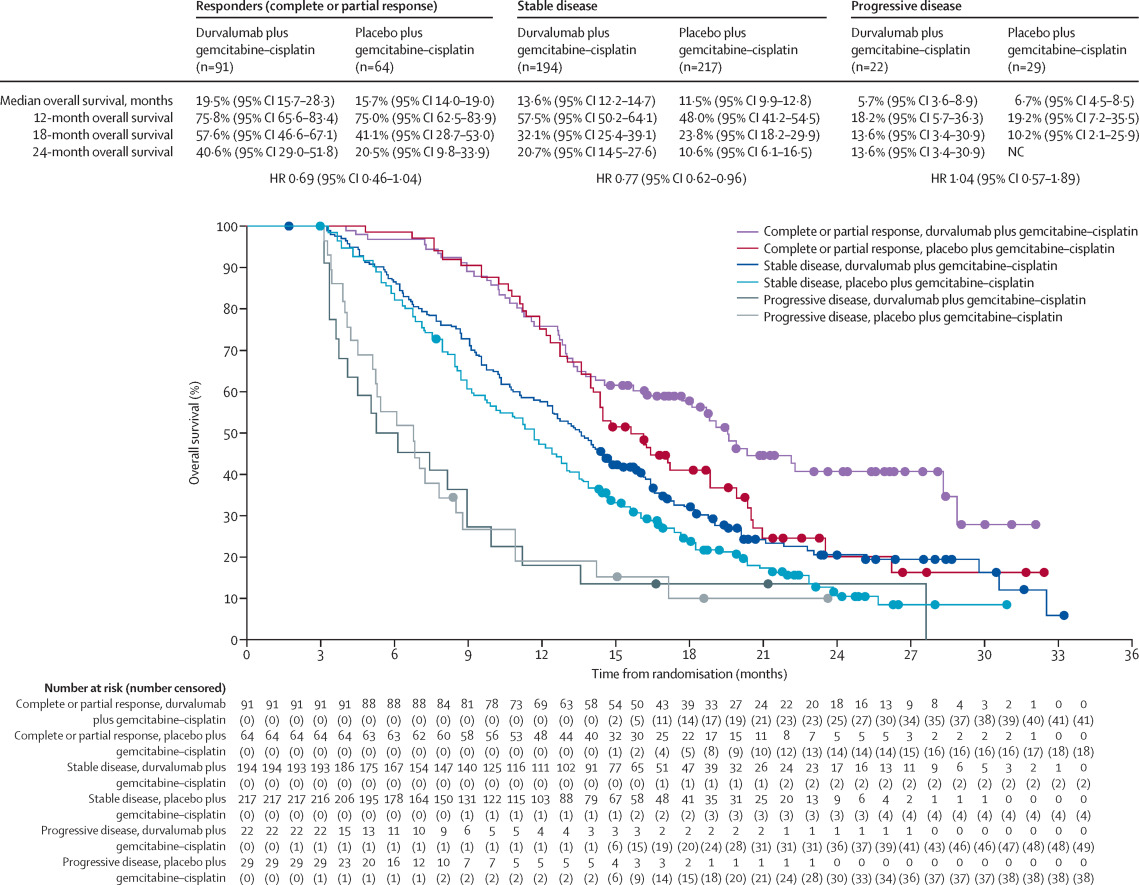

Durvalumab or placebo plus gemcitabine and cisplatin in participants with advanced biliary tract cancer (TOPAZ-1): updated overall survival from a randomised phase 3 study

The Lancet Gastroenterology & Hepatology

진행성, 전이성 담도암에서 1차 치료약제로 Gemcitabine/Cisplatin 세포독성항암치료 복합요법이 10여 년 이상 전세계의 표준요법으로 사용되어 왔고, TOPAZ-1연구는 여기에 Durvalumab 면역항암제를 추가하여, 환자들의 생존기간을 연장시킨, 첫번째 3상연구이다. 본 연구의 계획된 분석이었던 중간분석에서 이미 그 효과를 의미 있게 증명하였고(primary analysis), 이때 생존기간의 위험비 0.8을 보여주어서 사망위험도를 20% 감소시켰다. 이 연구를 기반으로, 현재 Gemcitabine/Cisplatin/Durvalumab 복합요법이 전세계 표준치료가 되어 사용되고 있다. 이번 분석은, primary analysis 이후 추가 6.5개월 추적 후의 분석결과이다. 전체 환자의 추적기간은 Durvalumab 군은 23.4개월, Placebo 군은 22.4개월이었다. 중앙 생존기간은 Durvalumab 군 대 Placebo 군이 각각 12.9개월 대 11.3개월이었고, 2년 생존율은 각각 23.6% 대 11.5%였다. 중앙생존기간의 위험비는 0.76으로 primary analysis 시의 0.8 대비하여 더 향상된 위험비를 보여주어서, Durvalumab을 추가하여, 사망위험도를 24% 감소시킴을 확인하였다. 부작용 측면에서는 3/4도의 이상반응이 양군 간에 차이가 없었다(Durvalumab 군 74% 대 Placebo 군 75%).

이번 분석은, 진행성 담도암 환자의 1차 치료제로서, 이미 전세계 표준치료로 자리잡은 TOPAZ-1 요법이, 추가 추적관찰기간 이후에도 지속적으로 생존기간의 향상을 보여줌과 동시에 새로운 안전성 이슈는 없어서, 표준치료로서 확고한 위치를 자리잡도록 지지한다는 데 의미가 있다.

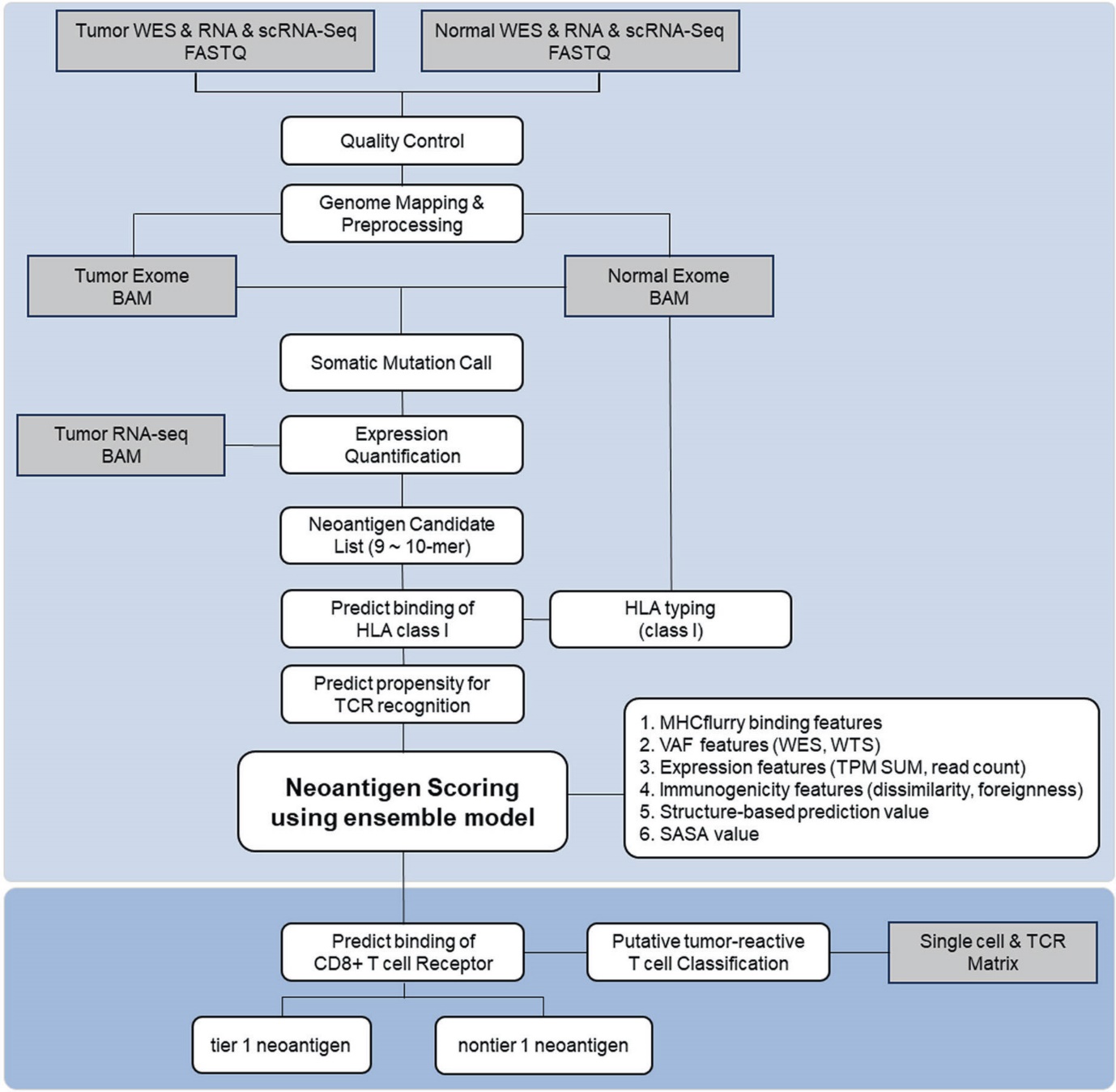

The identification of effective tumor-suppressing neoantigens using a tumor-reactive TIL TCR-pMHC ternary complex

Experimental & Molecular Medicine

2023년 노벨의학상은 코로나 팬데믹을 극복 가능하게 한 mRNA-LNP 기술에 수여되었다. mRNA-LNP의 탁월한 항원 전달력과 인체에서의 안전성이 검증되어, 이 기술이 원래 목표로 했던 치료용 암백신의 도래를 획기적으로 앞당기게 되었다. 이제 중요한 과제는 치료용으로 효능을 발휘할 수 있는 신생암항원을 발굴하는 일이다. 우리 몸의 면역체계는 자신의 세포/조직에서 발현하는 자가항원(self antigen)에 반응하는 T 림프구를 흉선에서 매우 효과적으로 제거하여 자가면역질환의 발생을 억제한다. 암세포에서 발현하는 항원의 대부분도 이러한 과정을 통해서 원천적으로 제거되기에 암세포에 대해서는 우리 몸의 면역반응이 강력하지 않다. 중요한 차별점은 암의 생성과정에서 말초에서 새로이 생성된 항원(신생항원, neoantigen)의 경우는 이러한 흉선의 음성적 조절을 받지 않아서, 암세포에 대해 강한 면역반응을 유도할 수 있다. 기존에는 암조직의 exome sequencing을 통해서 신생항원을 찾고 이중에서 환자의 MHC와 결합할 수 있는 신생항원을 고르는 수준으로 치료용 암백신을 제작하였다. 본 연구에서는 이들 신생항원 중에서 환자의 내인성 TCR을 충분히 자극할 정도로 높은 친화도의 신생암항원을 환자의 원발암조직에 침투한 암반응성 T 림프구의 TCR CDR3의 구조와 환자의 MHC와 결합된 신생항원 펩티드의 복합체, 즉 pMHC와의 삼차원 결합구조(ternary complex)의 형성 가능성이 높은 신생암항원을 발굴하고, 전임상 질환모델에서 암치료에 효과적임을 확인한 논문이다.

Inhibition of BCAT1-mediated cytosolic leucine metabolism regulates Th17 responses via the mTORC1-HIF1α pathway

Experimental & Molecular Medicine

(미생물학교실/의과학과,

교신저자)

(의과학과,제1저자)

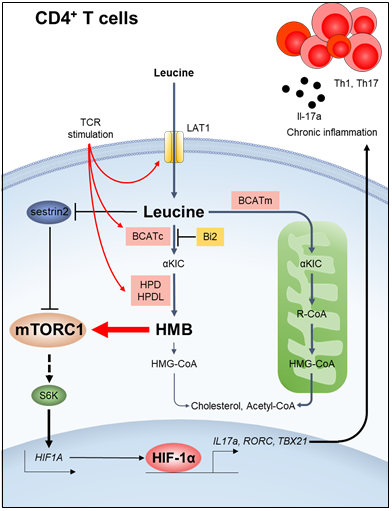

본 연구에서는 대표적 필수 아미노산인 류신(leucine)이 사람 CD4+ T세포의 염증반응을 강화하는 새로운 대사 리프로그래밍 및 신호전달 기전을 밝히고 자가면역질환 동물모델에 적용하여, 만성염증질환 환자의 비정상적 면역반응 제어를 위한 새로운 가능성을 제시하였다.

대사는 세포 기능의 근본이 되는 요소이다. 특히 면역세포의 대사는 에너지원 또는 세포 기능을 위한 중간 산물을 제공하는 기본적 기능 외에도, 특정 대사산물이 신호전달계에 참여하거나 이차적 대사경로 변화를 통해 면역기능을 조절한다. 아미노산은 세포의 중요한 에너지원이자 대사물질이지만 면역세포에 미치는 영향에 관한 연구는 여전히 제한적이었다. 본 연구는 필수 아미노산인 류신의 유입 및 대사가 어떻게 면역대사 및 신호전달계를 조절하는지, 염증성 T세포 반응에 어떤 영향을 미치는지 규명하여 다양한 면역질환의 병태생리를 이해하는데 도움이 되고자 하였다.

본 연구팀은 활성화된 인간 CD4+ T세포에서 특징적으로 증가하는 SLC7A5 수송체와 BCAT1 효소에 의해 류신이 세포 내로 유입, 대사되고 이 과정에서 생성된 류신의 중간대사 산물인 β-hydroxy β-methylbutyric acid (HMB)가 mTORC1-HIF1α 경로 활성을 제어하여 면역대사 리프로그램과 신호전달계의 상호조절 기전에 관여함을 밝혔다. 이를 통하여 자가면역질환 병인에 중요한 인터류킨 17 분비 조력세포[T-helper 17 (Th17) cells]의 기능 조절에 관여하는 분자 면역학 기전을 규명하고, 동물모델로 입증함으로써 자가면역질환의 새로운 치료 타깃을 제시하였다.