[연구동향]

Metformin use and long-term clinical outcomes in kidney transplant recipients

American Journal of Kidney Diseases, 2023

(내과학교실,공동교신저자)

(아산병원 신췌장이식외과,

공동교신저자)

(서울대학교병원 신장내과,

공동제1저자)

(중앙대학교병원 신장내과,

공동제1저자)

이번 연구는 서울의대 내과학교실 이정표 교수를 주축으로 국내 6개 의료기관 (서울대학교병원, 분당서울대학교병원, 서울특별시보라매병원, 서울아산병원, 경북대학교병원, 울산대학교병원)이 협업하여 신장 이식 환자 정보를 수집하였다. 그 중 이식 전 당뇨를 진단받은 1,565명 그리고 이식 후 당뇨를 진단받은 430명의 환자 정보가 최종 분석되어 사용되었다. 본 연구는 후향적 코호트 연구로 서울대학교 보건대학원 이우주 교수 연구팀과 협업하여 후향적 약물 분석의 한계를 극복하기 위한 다양한 통계 기법을 사용하여 분석을 시도했다.

최근 SGLT-2억제제의 발견으로 당뇨 치료의 가이드 라인에 변화가 생겼지만, 메트포민은 오랫동안 당뇨의 첫 번째 치료로 추천되는 약제이다. 이런 메트포민은 약물 유발 젖산혈증(Metformin associated lactic acidosis)의 위험이 증가할 수 있어 만성 콩팥병 환자에서 사용이 금기시되었으나 후향적 연구를 기반으로 최근에는 만성 콩팥병 3기 환자에서 메트포민의 처방이 허용되고 있다.

당뇨는 만성 콩팥병과 말기 신부전의 가장 흔한 원인이고, 신장 이식 전 당뇨가 없더라도 이식 후 면역 억제제 사용으로 당뇨 발생률이 증가하기 때문에 신장 이식 환자에서 당뇨 조절은 중요하다. 신장 이식 수혜자의 신장 기능은 일반인과 동등할 정도로 회복되지 않으며 면역 억제제를 투여하기 때문에 만성 콩팥병 환자 와도 차이가 있어, 신장 이식 환자에서 당뇨 약제에 대한 평가가 추가적으로 필요하지만 환자군의 특이성으로 선행 연구 혹은 전향적 연구가 부족했다. 이에 본 연구진은 신장 이식 환자에서 당뇨의 첫번째 치료제로 추천되는 메트포민의 효과에 대해 대규모 후향적 연구를 계획하게 되었다.

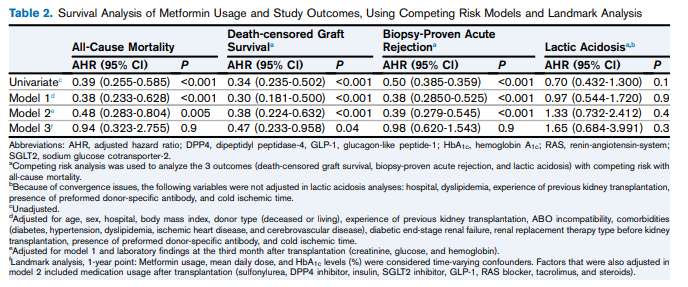

후향적 약물 분석 연구에서 발생하기 쉬운 조기발견기간 오류 (immortal time bias)를 극복하기 위해 다양한 후보 분석을 시행하였으며 최종적으로 랜드마크 분석을 통해 신장 이식 수혜자에서 메트포민의 사용이 이식신 생존률 증가에 도움이 됨을 보고하였다. 뿐만 아니라, 본 연구에 참여한 신장이식 환자에서 확인된 총 77건의 젖산혈증의 원인을 조사했을 때, 메트포민 유발 젖산혈증 증례가 없었기 때문에 신장 이식 수혜자에서 메트포민 투약의 안정성을 제시할 수 있었다.

이번 연구를 통해 신장 이식 수혜자에서 당뇨 약제인 메트포민의 안정성과 효용성을 확인할 수 있었으나, 최근 새로운 당뇨 약제들에 대한 고려가 부족하여 이를 극복하기 위한 후속 연구가 필요하겠다.

논문링크 : https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(23)00578-4/pdf

Sex differences in the progression of glucose metabolism dysfunction in Alzheimer’s disease

Experimental & Molecular Medicine, 2023

(생화학교실,공동교신저자)

(서울대학교 의학연구원,

공동교신저자)

(성균관대학교 생명물리학과,

제1저자)

치매의 가장 큰 비중을 차지하는 알츠하이머병은 남성보다 여성에게서 특히 발생빈도가 높고 진행속도가 더 빠르다고 알려져 있다. 하지만 어떠한 생물학적/환경적 요인에 의해 남녀의 차이가 발생하는지에 대해서는 아직까지도 불분명하다.

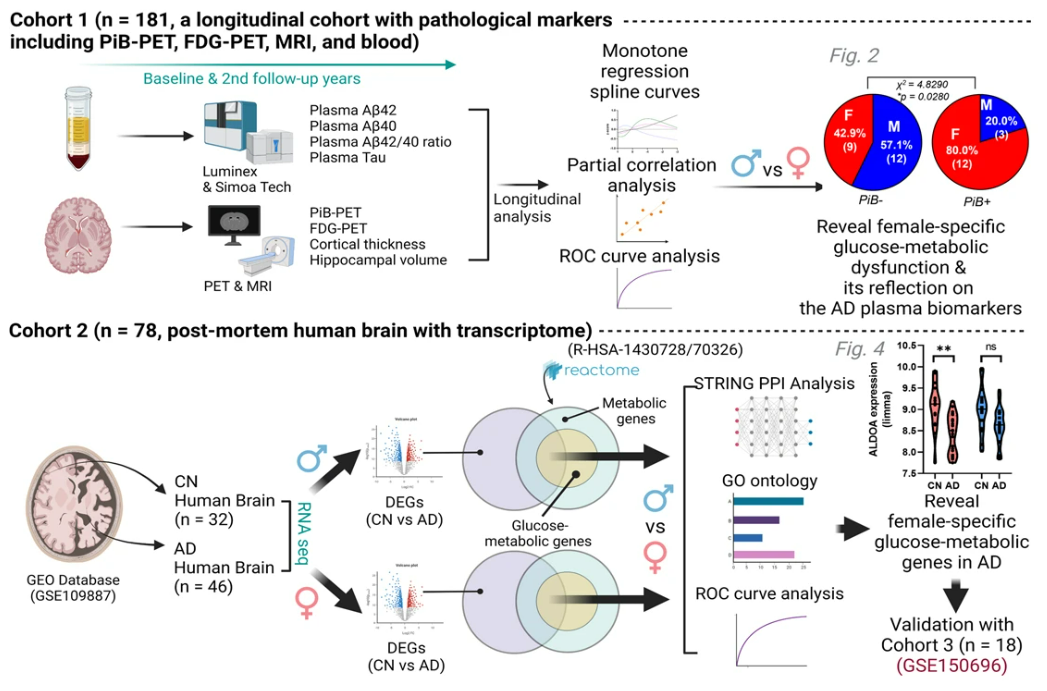

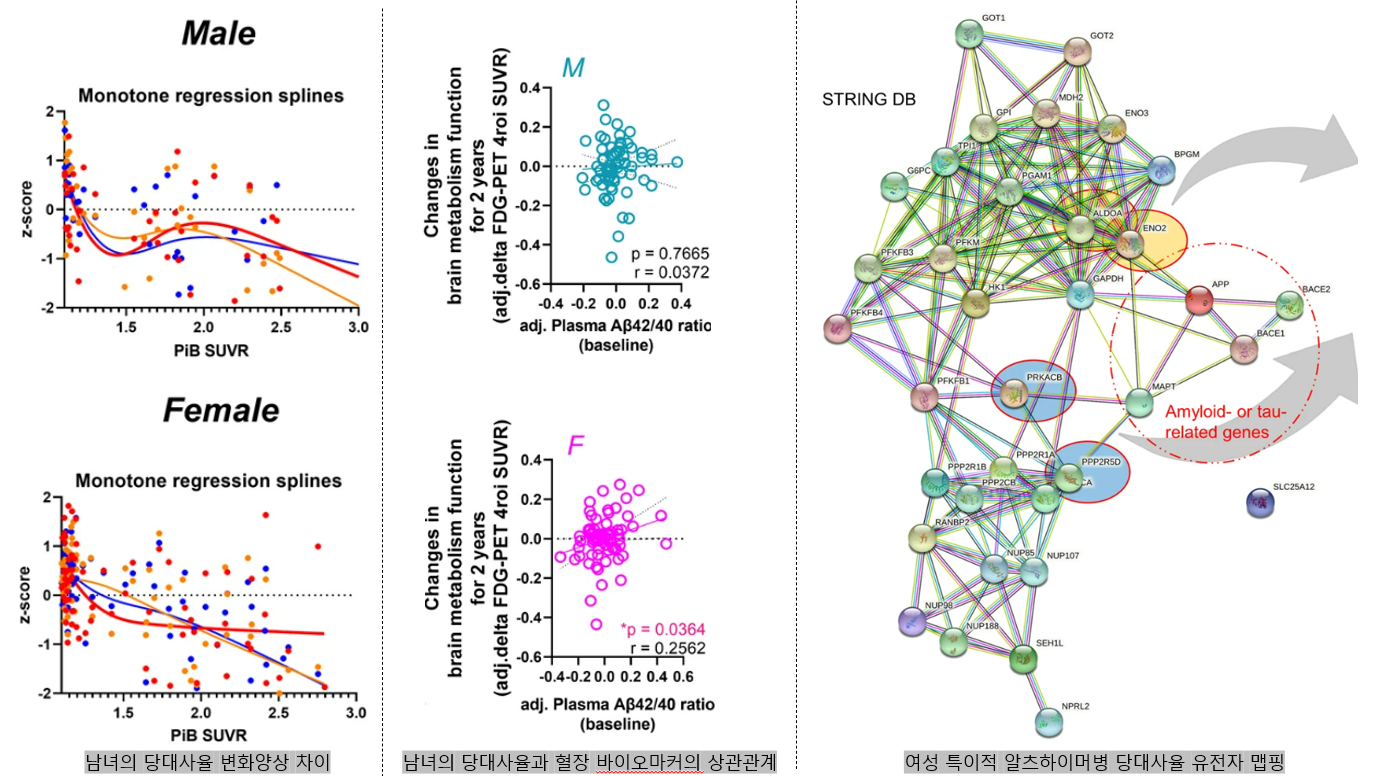

본 연구에서는 서울대학교병원 코호트 (Cohort 1, n = 181) 및 공용 GEO 데이터베이스 코호트 (Cohort 2, n = 78)를 활용하여 알츠하이머병 환자군/정상군의 뇌 영상 및 혈액 바이오마커를 종적 추적 관찰 (longitudinal follow-up) 하였다. 그 결과, 알츠하이머병의 진행에 따른 뇌 속 당대사율의 변화가 남녀에게서 크게 차이남을 밝혔으며, 알츠하이머병의 대표적 혈액 바이오마커인 베타-아밀로이드 42:40 비율과도 높은 상관관계가 있음을 확인하였다. 뿐만 아니라, 알츠하이머병 환자 뇌의 사후조직 전사체 분석을 통하여 25개의 여성 특이적 당대사관련 유전자를 발견하였으며, 이들 중 4개의 유전자는 알츠하이머병의 병리적 단백질인 베타-아밀로이드, 타우 단백질과 밀접한 연관이 있음을 밝혀내었다.

이처럼 본 연구는 종적 추적 연구를 통해 뇌 속 당대사율 남녀 차이와 이것의 혈액 바이오마커와의 연관성을 최초로 밝혀내었으며, 알츠하이머병 여성 특이적 당대사율 관련 유전자를 새롭게 찾아내었다. 이러한 남녀의 질병학적 차이는 알츠하이머병을 성별에 따라 정밀하게 진단하여야 한다는 것을 의미하며, 종적인 추적 관찰을 통해 효과적인 진단 및 치료법이 필요함을 보여주는 결과이다. 이에 본 연구는 향후 알츠하이머병의 정밀의학적 진단 및 치료법 개발에 큰 기여를 할 것이며, 성별에 따른 적절한 환자 맞춤형 치료 표적을 제시할 수 있을 것으로 보인다.

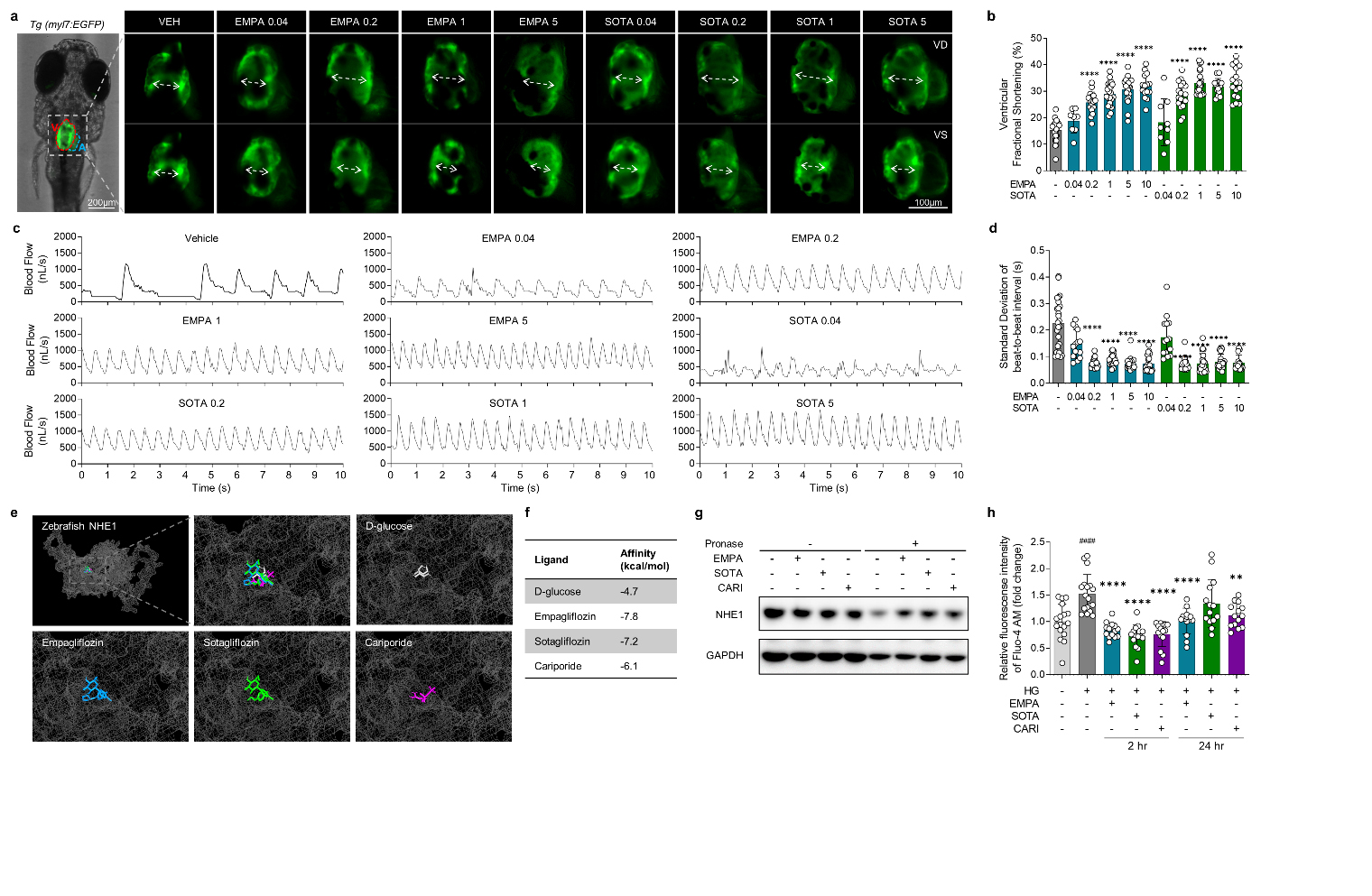

Comparison of the effects of empagliflozin and sotagliflozin on a zebrafish model of diabetic heart failure with reduced ejection fraction

Experimental & Molecular Medicine, 2023

(미생물학교실,공동교신저자)

(내과학교실,공동교신저자)

(미생물학교실,제1저자)

이번 연구는 서울대학교 의과대학 석승혁 교수 연구팀과 서울대학교병원 순환기내과 이해영 교수 연구팀이 공동으로 수행한 연구로, 당뇨병을 동반한 심부전을 유도한 제브라피쉬 동물 모델을 이용하여 Sodium-glucose cotransporter (SGLT) 2 억제제와 SGLT1/2 이중 억제제의 심장보호 효과를 다양한 측면에서 비교하고 두 약제의 공통된 표적 분자인 NHE1을 제시함으로써 NHE1 조절을 통한 당뇨병을 동반한 심부전 치료의 가능성을 제안한 연구이다.

지난 10년간 의학이 급격하게 발전하여 우리나라에서 당뇨병 환자의 뇌졸중과 심근경색 같은 심혈관계 질환의 유병률은 감소하고 있지만, 심부전의 유병률은 꾸준히 증가하고 있다. 게다가 심부전 환자의 67.6%가 당뇨병을 동반하고 있다. 당뇨병은 전체 심혈관 질환은 물론 심부전의 중증도에도 중요한 위험인자로 우리나라 전체 유병률은 약 12% 정도지만 입원하는 중증 심부전 환자의 약 40%가 당뇨병을 동반하고 있으며, 당뇨병이 심혈관계 증상과 결합되면 그 위험도는 1.51 배로 증가하고 사망률은 두 배 이상 증가할 정도로 당뇨병은 심부전 발생 및 중증도에 깊이 관련되어 있다. 그러나 당뇨병 환자의 심부전의 예방 또는 관리에 대한 혈당 조절의 효과는 입증되지 않은 상태로 남아 있다.

SGLT2 억제제와 SGLT1/2 이중 억제제는 특별한 메커니즘을 통해 혈당 수치를 효과적으로 조절하는 항 당뇨병 약물이다. 놀랍게도 Empagliflozin을 포함한 SGLT2 억제제와 Sotagliflozin과 같은 SGLT1/2 이중 억제제의 주요 임상시험에서 심장보호 효과가 입증되었다. 그럼에도 불구하고, 이 두 약제를 직접적으로 비교한 연구는 아직 이루어지지 않았으며, 심장은 SGLT2가 발현되지 않기 때문에 심장보호 효과의 근본적인 메커니즘을 설명하기 위해서는 추가적인 연구가 필요하다.

이번 연구 결과를 통해 Empagliflozin과 Sotagliflozin 처치는 당뇨병을 동반한 심부전 유도 제브라피쉬의 생존율과 운동성 그리고 심장기능을 유의미하게 보존시키는 것으로 확인되었으며, 두 약물 간의 차이는 관찰되지 않았다. 그러나 두 약물의 고농도 처치는 이러한 효과들이 대부분 감소시키는 경향을 보였는데, 특히 고농도의 Sotagliflozin 처치에서는 부레의 형태 이상이 관찰되었다. 이 약제들의 심장보호 효과의 근본적인 메커니즘을 밝히기 위해 본 연구팀은 SGLT2 억제제와 SGLT1/2 이중 억제제에 대한 새로운 표적 결합 부위로서 NHE1에 주목하였고, NHE1의 구조 예측 모델과 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 두 약제 모두 NHE1과 구조적인 결합이 가능한 것을 확인했다. 또한, 세포실험을 통해 두 약제가 실제로 심근세포의 NHE1에 결합하고 그 기능을 억제하는 사실을 확인했다.

이번 연구는 SGLT2 억제제와 SGLT1/2 이중 억제제가 당뇨병을 동반한 심부전에 어떤 영향을 미치는지 이해하고, 이를 통해 새로운 치료전략을 개발하는데 귀중한 통찰력과 도움을 제공할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 또한 심부전을 동반한 당뇨병 환자들에게 이들 억제제의 잠재적 이점과 위험성에 대한 중요한 정보를 제공하여 환자 안전도를 향상시키고, 이 질병으로 인한 재정적 및 사회적 비용을 감소시키며, 환자와 그 가족 모두의 신체적 및 정서적 고통을 경감시킬 수 있을 것으로 기대된다.

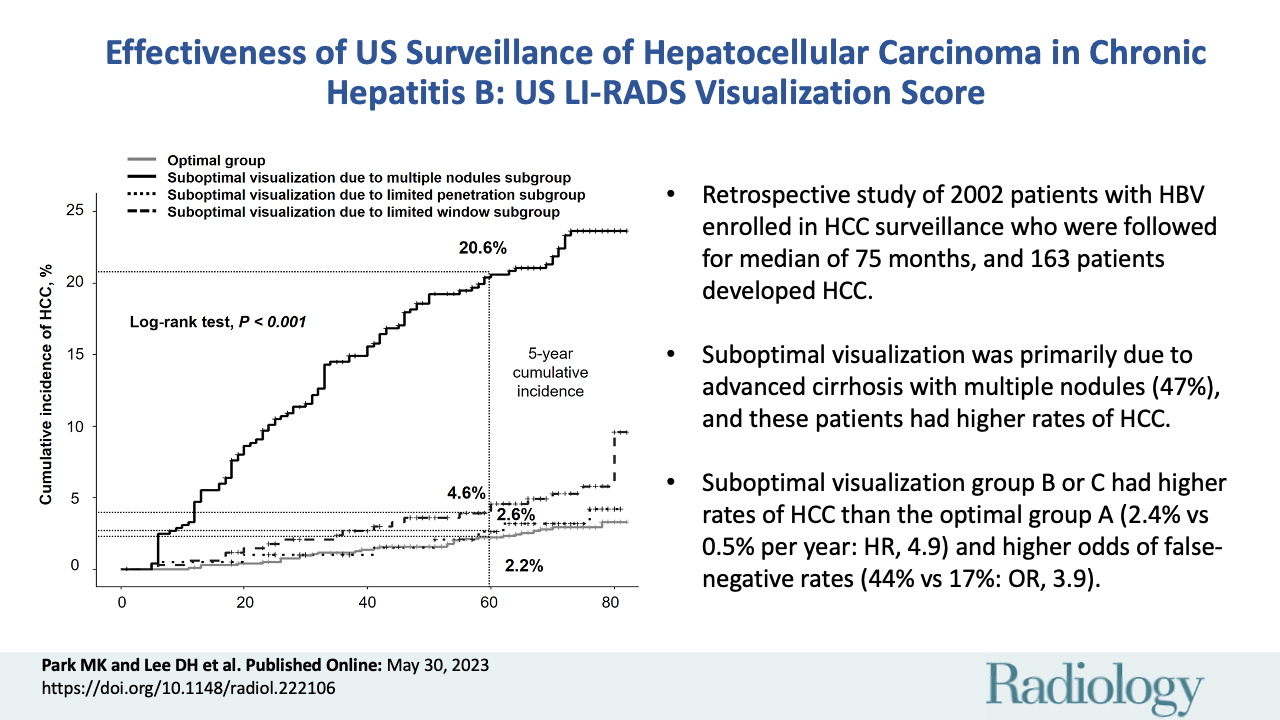

Effectiveness of US Surveillance of Hepatocellular Carcinoma in Chronic Hepatitis B: US LI-RADS Visualization Score

Radiology, 2023

(내과학교실,교신저자)

(서울대학교병원 소화기내과,

공동제1저자)

(서울대학교병원 영상의학과,

공동제1저자)

만성 B형 간염 환자들은 간암의 발생 위험이 높은 고위험군으로 간암 감시검사의 대상이 된다. 따라서 국내외 가이드라인에서는 만성 B형 간염 환자들을 대상으로 6개월 간격으로 초음파 및 간암 수치를 포함한 감시 검사를 권고하고 있다. 하지만 초음파 검사는 환자의 간경화의 진행 정도, 복부 비만이나 지방간의 정도 등에 따라 민감도가 달라질 수 있어서 모든 만성 B형간염 환자들을 대상으로 일률적인 초음파를 활용한 감시검사를 권고하는 것은 적절하지 않을 수 있다. 이에 초음파로 감시검사의 효과가 떨어지는 군을 선별하고 체계적으로 보고할 수 있기 위한 노력으로 미국영상의학회에서는 LI-RADS 시각화 점수를 통해 3단계로 시각화 정도를 구분하였으나 이를 활용한 감시검사에 대한 연구는 부족하였다..

본 연구진은 서울대학교병원에서 정기적으로 간암 검시검사를 받은 만성 B형 간염 환자 2,002명 환자들의 영상을 모두 재분석하여 LI-RADS 시각화 점수를 구분하였고, 75개월의 추적기간 동안 시각화 점수에 따른 간암의 발생과 초음파의 위양성 및 위음성 빈도를 분석하였다. 시각화 점수가 불량한 그룹(즉, 초음파 영상이 잘 보이지 않는 LI-RADS 시각화 점수 B/C그룹)은 시각화 점수가 양호한 그룹(LI-RADS 시각화 점수 A그룹)에 비해 초음파의 위음성이 4배(odds ratio, 3.91; 95% CI: 1.02, 15.00; P=.04), 위양성이 1.5배(odds ratio, 1.48; 95% CI: 1.06, 2.07; P=.02) 높을 뿐만 아니라 간암의 발생 위험도 5배(HR, 4.93; 95% CI: 3.28, 7.41; P<.001) 높았다. 흥미로운 것은 시각화 점수가 양호한 그룹과 불량한 그룹 모두 간암이 진단된 병기와 크기의 차이가 없었으며, 간암 진단 이후의 생존률에도 차이가 없음을 확인하였다. 이는 실제 진료 현장에서 초음파의 시각화가 불량한 환자들의 경우 간헐적으로 초음파 대신 CT 및 MRI을 활용한 감시검사를 진행하고 있었기 때문으로 풀이되며, 간암 감시 검사에서 시각화가 불량한 환자들에서 간헐적인 CT 및 MRI를 활용한 감시검사의 중요성을 제시하는 결과로 해석할 수 있다.

연구진은 시각화 점수를 불량하게 만드는 원인을 추가로 분석하였고, 고도의 간경변증으로 인한 시각화 제한, 지방간 및 비만으로 인한 시각화 제한, 기타 장기 그림자로 인한 시각화의 제한의 경우 중 고도의 간경변증으로 인한 경우가 9배(HR, 8.97; 95% CI: 5.92, 13.59; P<.001) 높은 간암 발생 위험도를 보여주었으며, 다른 소장/대장 등 장기에 가려져 시각화가 나쁜 경우 역시 2배(HR, 1.99; 95% CI: 1.11, 3.57; P=.02) 높은 간암 발생 위험도를 보여주었다. 따라서 이들 환자들의 경우 적극적인 CT 혹은 MRI를 활용한 감시검사의 필요성을 제시할 수 있었다. .

본 연구 결과를 통해 간암 발생률이 높은 만성 B형 간염 환자들을 대상으로 초음파의 시각화 정도가 불량한 그룹에서 초음파의 위양성 및 위음성의 가능성이 높을 뿐만 아니라 간암의 발생률도 높아지는 결과를 통해 간암감시검사에 있어 초음파의 한계점을 보여주었으며, 이러한 초음파의 한계는 간헐적인 CT 혹은 MRI를 활용한 감시검사를 통해 보완할 수 있음을 보여주었다. 본 연구의 결과는 향후 간암의 조기 발견과 치료에 있어 중요한 시사점을 제공할 수 있다.

Altered Brain Glymphatic Flow at Diffusion-Tensor MRI in Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder

Radiology, 2023

(신경과학교실,교신저자)

(분당서울대학교병원

영상의학과,제1저자)

뇌 안에 병적 단백질이 축적되면 알츠하이머병, 파킨슨병을 비롯한 퇴행성 뇌질환이 발생할 수 있는데, 이 중 파킨슨병은 알파시누클레인이라는 병적 단백질이 제대로 배출되지 못해 생기는 병이다. 파킨슨병과 연관성이 높은 질환으로 렘수면장애가 있다. 렘수면을 하는 동안 근육의 긴장도가 커지고 소리를 지르거나 공격적 행동을 하는 등 꿈과 관련되어 과도한 움직임과 이상행동을 보이는 질환이다.

최근 깊은 수면 중에 뇌에 쌓인 노폐물을 혈관 주위 글림프를 통해 배출하여 처리하는 일종의 뇌신경 청소 시스템인 ‘뇌 글림프 체계(Glymphatic System)’의 존재가 밝혀지면서 손상된 뇌 글림프 체계의 기능이 뇌 안의 병적 단백질 축적을 불러와 파킨슨병의 발병 기전으로 작용할 수 있다는 예측이 있었지만, 실제 인체에서 이를 증명한 연구는 없었다.

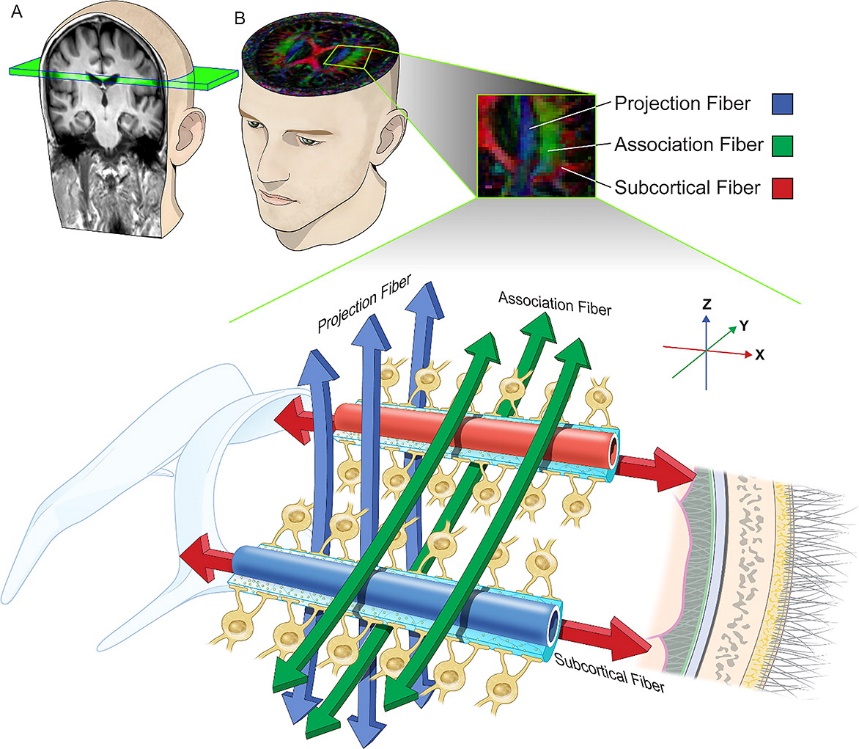

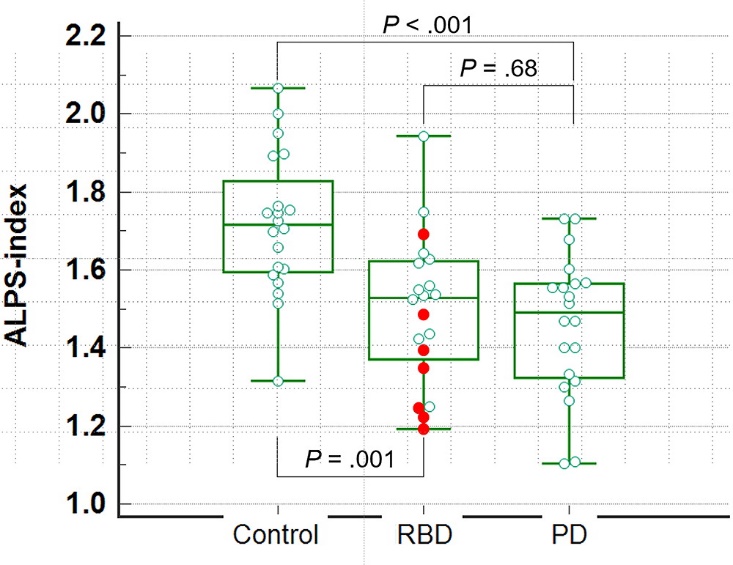

이에 본 연구진은 렘수면장애 환자 20명, 파킨슨병 환자 20명, 대조군 20명을 대상으로 DTI(확산텐서영상)를 포함한 MRI 검사를 시행해, 혈관주위 뇌 글림프 흐름을 반영하는 주위 공간의 확산 지수(ALPS 지수)를 분석해 서로 비교해 보았다.

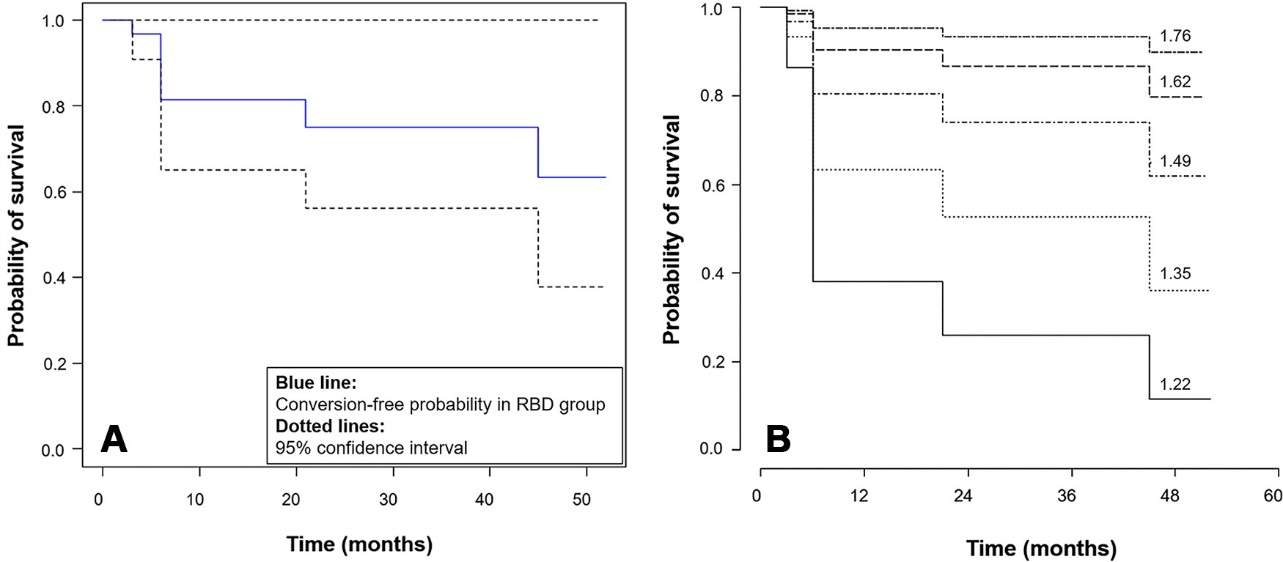

그 결과 ALPS 지수가 대조군에서는 1.72였던 반면, 렘수면장애 그룹에서는 1.53, 파킨슨병 그룹에서는 1.49로 더 낮게 나타났다. ALPS 지수가 낮을수록 뇌 글림프 체계가 손상된 것으로, 렘수면장애가 있는 경우 그렇지 않은 사람에 비해 뇌 노폐물 처리 시스템의 손상도가 높은 것이다. 또한 ALPS 지수가 낮아질수록 파킨슨병으로 전환될 위험이 유의하게 함께 높아지는 것으로 밝혀졌다.

이번 연구는 파킨슨병의 전구 질환으로 알려진 렘수면장애 환자 중, 뇌 글림프 체계가 손상되어 있는 환자들은 파킨슨병 발병 위험이 더 높다는 사실을 밝혀냄으로써, 파킨슨병이라는 퇴행성 뇌질환에 뇌 글림프 체계의 손상이 실질적 기여를 한다는 점을 입증하였으며, 특히 조영제 주입과 같은 침습적인 절차 없이 비침습적인 자기공명영상만으로 실제 인체의 뇌 글림프 기능을 평가하고 렘수면장애 환자들의 파킨슨병 발병 위험도를 예측할 수 있다는 점에서 임상적 의의가 클 것으로 기대된다.