[연구동향]

Identification of cell-biologic mechanisms of coronary artery spasm and its ex vivo diagnosis using peripheral bold-derived iPSCs

Biomaterials Research, 2023

(내과학교실,교신저자)

(서울대학교병원 내과,제1저자)

심장근육에 혈액을 공급하는 관동맥이 경련·수축을 일으키면 심근혈류가 저하돼 ‘變異型 혹은 異型 협심증’(Variant Angina)이 유발된다. 무리한 노동을 할 시에 발생하는 전형적인 협심증은 관동맥에 플라크가 끼어서 혈관내경이 좁아져서 허혈 증세를 일으키는데 반해서, 노동과 무관하게 이른 아침에 발생하는 異型 협심증은 혈관내경을 좁게하는 플라크가 없음에도 불구하고 혈관이 연축함으로써 좁아져서 허혈증세가 초래되는 특이한 질환이다. 한국과 일본에서 흔한 변이형 협심증의 주요 증상인 흉통은 이른 아침에 주로 생기며, 심장 급사의 원인이 될 수 있기에, 반드시 취침 전 늦은 시각에 관동맥확장제를 복용하면서 새벽을 보호해야 한다. 이처럼 급사의 가능성이 있는 위험한 질환임에도 지금껏 이형 협심증의 발생기전에 대해선 세포생물학적 수준에서 연구된 바 없었다. 왜냐하면 환자의 심장혈관인 관상동맥을 채취하여 분석하는 것이 불가능했기 때문이다.

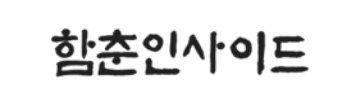

본 연구팀은 먼저 변이형 협심증 환자 및 정상인의 말초혈액 속 단핵구를 채취하여 이를 특수한 방법으로 배양하여 혈액내에 극소수로 존재하는 CiMS (Circulating Mutipotent Stem cells)라는 줄기세포를 확보할 수 있었고 이로부터 간단하게 역분화 줄기세포 (iPSC)를 수립하는 방법을 정립하였다. 이러한 노하우를 바탕으로, 환자의 역분화 줄기세포를 확보하고 이를 재분화시켜서 평활근세포 및 내피세포를 획득하는 데 성공하였다 (자료1).

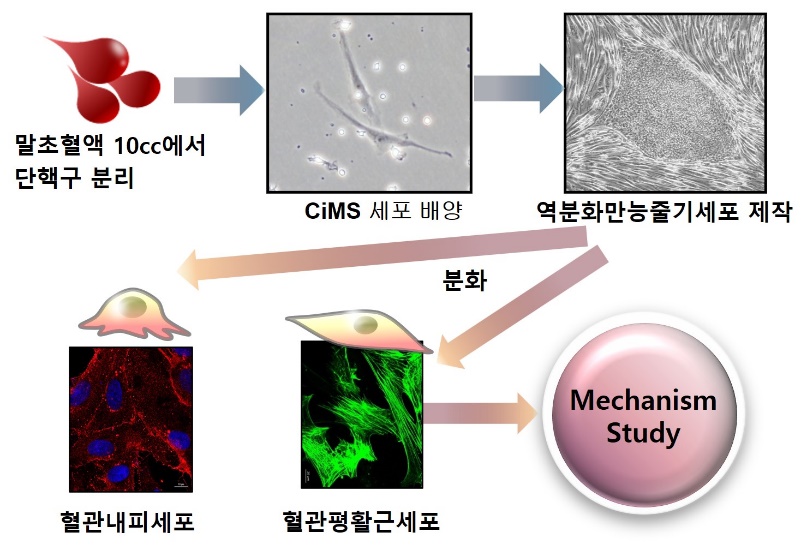

획득한 평활근세포에 혈관 수축 유도제를 투여한 결과, 정상인군과 달리 변이형 협심증 환자군의 평활근세포에서는 강하고 연속적인 수축이 일어났다. 특히 환자의 세포군은 세포내 칼슘 농도가 정상인 세포군에 비해 2배 이상 높았고, 칼슘 농도 증가 반응이 1회에 그친 정상인군과 달리 2회 이상의 칼슘 반응을 보였다.

정상인군과 환자군의 평활근세포 수축의 차이를 분석한 결과, 환자군의 평활근세포는 정상인과 달리 칼슘 조절 채널인 서카2(SERCA2a) 단백질이 세포의 소포체 (Sarcoplasmic Reticulum) 막에 누적되어 있다는 특징이 있었다. 단백질 붕괴를 막는 수모화(SUMOylation) 과정이 항진되어 있었기 때문이었다. 즉 칼슘 조절을 담당하는 서카2 단백질이 분해되지 않고 누적되면서, 대량의 칼슘이 소포체안으로 축적된 후, 전기 자극에 의해서 이것이 대량 세포질로 방출되면서 과격하고 연속적인 평활근세포 수축 현상이 생기는 것이었다 (자료2).

이 과정에서 수축을 완화시키는 내피세포의 기능을 평가하였다. 중년 환자의 현재 상태를 반영하는 CiMS세포에서 바로 분화시킨 내피세포와 신생아 시기의 상태를 반영하는 역분화만능세포 단계에서 바로 분화시킨 내피세포의 기능을 비교한 결과, 전자의 혈관내피세포의 기능이 상당히 약화되어 있었다. 즉 환자의 나이가 들어감에 따라서 내피세포의 이완작용이 약화되어, 異型 狹心症 환자가 중년 이후에 혈관경련 현상이 나타남을 설명하는 소견이었다.

- 세포질내의 칼슘을 소포체로 쓸어 담는 통로인 서카2 단백질이 소량만 존재

- 소량의 칼슘이 소포체에 축적된 이후, 탈분극 자극에 대해서 축적된 칼슘이 세포질로 나오면서 1회의 수축이 발생함

→ 적당한 수축 발생

(아래 패널) 변이형 협심증환자의 평활근세포

- 칼슘 통로인 서카2 단백질이 분해되지 않고 소포체막에 대량 누적됨

- 세포질로부터 대량의 칼슘이 소포체로 들어가서 누적됨.

- 탈분극 자극에 의해서 대량의 칼슘이 소포체에서 세포질로 쏟아져 나옴.

→ 과도한 수축 발생, 변이형 협심증 증세 유발

논문링크 : https://biomaterialsres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40824-023-00345-2

AI improves nodule detection on chest radiographs in a health screening population: A randomized controlled trial

Radiology, 2023

(영상의학교실,교신저자)

(서울대학교병원 영상의학과,

제1저자)

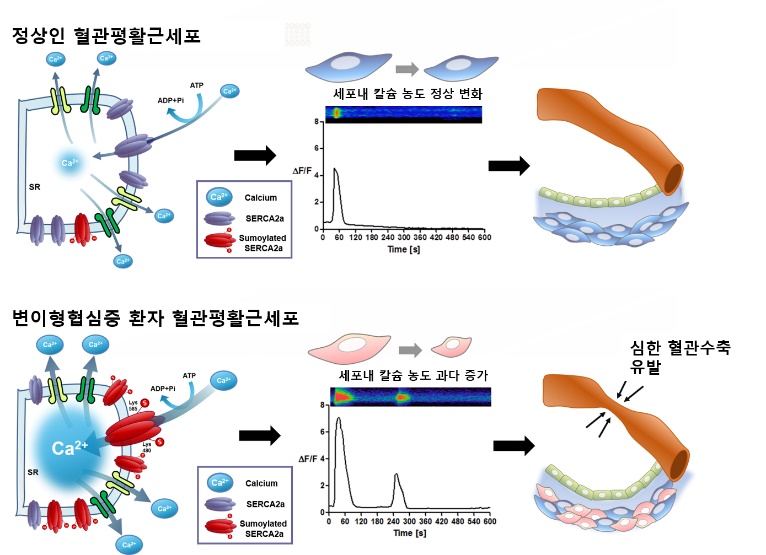

의료 영상 부분에서 인공지능을 이용한 다양한 제품들이 개발되어 보고되고 있으나 실제 임상 환경에서 전향적 임상시험을 통해 그 성능이 입증되지는 않았다. 이에 실제 임상 환경에서 흉부 X선에서 인공지능 판독보조 소프트웨어의 성능을 검증해보고자 2020년 6월부터 2021년 12월까지 1년 6개월간 서울대학교병원 건강증진센터를 방문한 수검자들 10,476명을 대상으로 무작위배정 임상시험을 진행하였다.

수검자들의 흉부 X선 영상을 무작위로 절반은 영상의학과 전문의가 인공지능 소프트웨어의 도움을 받아 절반은 소프트웨어 없이 전문의 단독으로 영상을 평가하였으며, 임상시험의 primary outcome은 전체 환자에서 의미 있는 결절의 진단율 (전체 환자 중 흉부 X선 영상에서 양성으로 보고되었고 실제 CT에서 lung RADS 4 이상의 결절이 확인된 환자의 분율)로 설계하였다. 흉부 영상에서 폐결절은 암사망의 가장 큰 원인인 폐암의 주요 소견으로 검진 목적의 흉부 영상을 촬영하는 경우 가장 중요한 소견이다.

인공지능 사용군과 비사용군을 비교하였을 때 사용군에서 총 5,238명에서 31개의 의미 있는 폐결절이 검출되었고, 비사용군에서는 5,238명에서 13개의 결절만이 검출되어 사용군에서 약 2.4배의 검출률을 보였다 (0.58% vs. 0.25%; P=0.08). 인공지능 사용 시 가양성(결절이 없는데 있다고 보고되는 경우)이 증가하여 불필요한 검사를 하게 될 수 있다는 우려가 있을 수 있으며, 이에 양군간 가의뢰율(전체 양성으로 보고된 환자 중 CT에서 의미 있는 결절이 없는 환자의 비율)을 비교하였을 때 인공지능 사용군에서 45.9% (56/122), 비사용군에서 56.0% (56/100)로 의미 있는 차이가 없었다 (P=0.14).

이 연구는 인공지능 모델을 의료 영상에 적용했을 때 효과를 본 세계 최초의 전향적 무작위 임상시험으로 결과가 주는 영향이 클 것으로 보이며, 향후 건강검진 이외의 다양한 임상 환경에서의 추가적 검증이 필요하다.

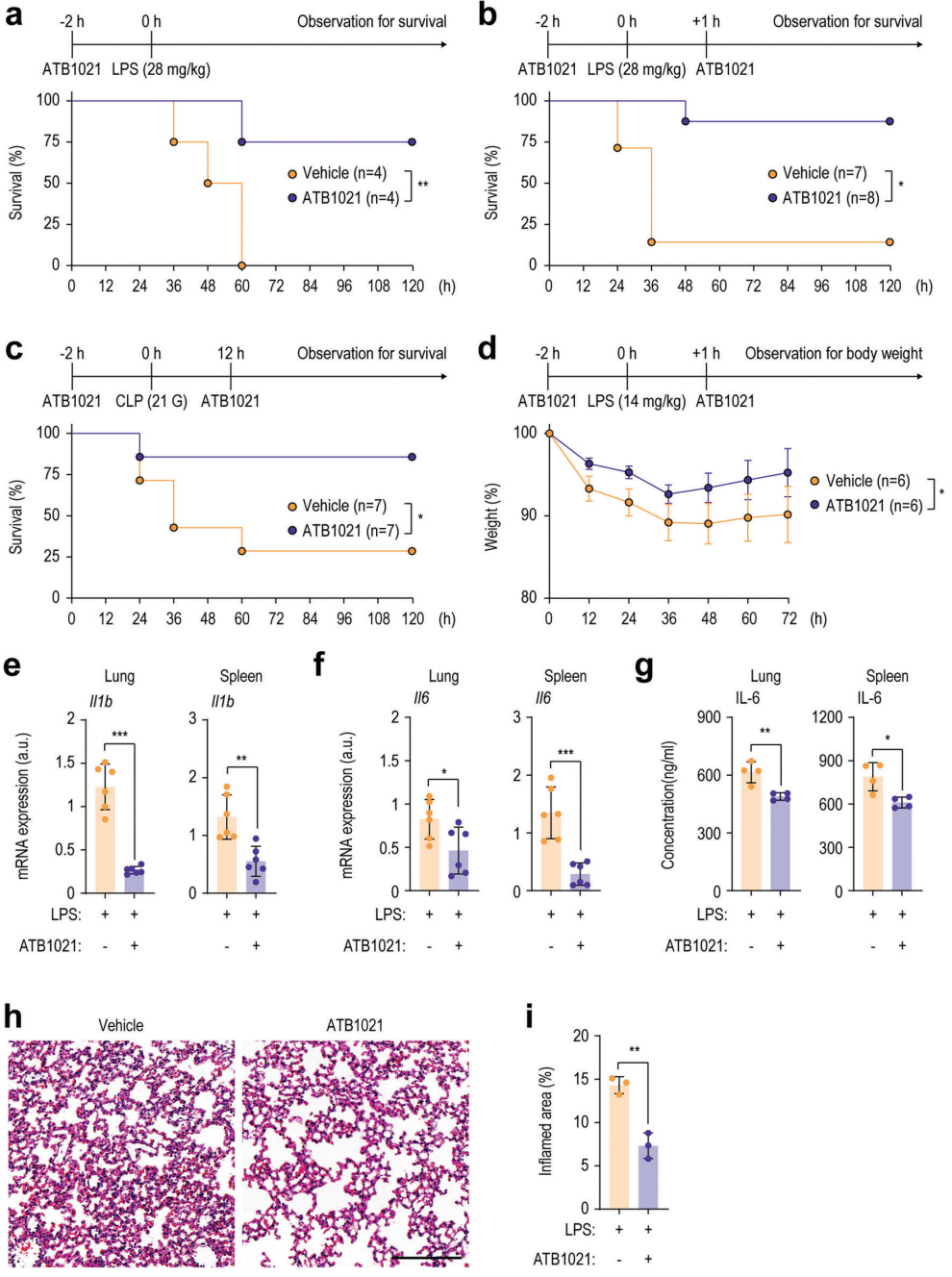

Chemical mimetics of the N-degron pathway alleviate systemic inflammation by activating mitophagy and immunometabolic remodeling

Experimental & Molecular Medicine, 2023

(의과학과,교신저자)

패혈증은 세균, 곰팡이와 바이러스 등 병원물질에 의해 감염되었을 때 일어나는 전신성 반응으로, 발열 또는 저체온 등 급격한 체온변화, 빈맥, 백혈구 변화 등의 증상과 함께 심한 염증반응과 혈류장애에 의해 주요장기가 손상되어 사망까지 이르는 일종의 증후군이다. 세계적으로 해마다 약 5,000만 명이 패혈증 진단을 받으며 통계상 2.8초당 1명씩, 즉 약 1,500만 명이 사망하는 심각한 질병이다.

N-degron 경로는 아르기닌(Nt-Arg)과 같은 단백질의 N-말단 데그론(N-degrons)이 유비퀴틴-프로테아좀 시스템(UPS) 또는 macroautophagy/autophagy-lysosome 시스템을 통해 단백질 및 세포내 소기관의 분해를 유도하는 단백질 분해 시스템이다. 본 연구에서는 N-데그론 Nt-Arg의 화학적 모방체(p62 리간드)가 패혈증의 사망률을 감소시키고 mitophagy 및 면역 대사 리모델링을 활성화하여 병리학적 염증을 억제한다는 것을 밝혔다. p62 리간드는 LPS(lipopolysaccharide)로 유발된 패혈성 쇼크의 마우스 모델과 패혈증의 맹장 결찰 및 천공 마우스 모델에서 전신성 염증을 완화시키고 생존율을 높이는 효능을 나타냈다. 대식세포에서 p62 리간드는 다양한 선천적 면역 자극에 반응하여 전염증성 사이토카인과 케모카인의 생성을 억제했다. p62 리간드는 LPS로 유도된 미토파지를 증가시키고 대식세포에서 미토콘드리아의 ROS 생성을 억제했다. 동시에, LPS에 의해 유도된 호기성 해당작용 및 젖산 생산의 상향 조절을 상당히 억제했다. 결과적으로, 본 연구 결과는 p62 리간드가 mitophagy 및 면역 대사 리모델링을 조율하여 염증 반응의 조절에 중요한 역할을 한다는 것을 시사한다.

Comparable humoral and cellular immunity against Omicron variant BA.4/5 of once-boosted BA.1/2 convalescents and twice-boosted COVID-19-naïve individuals

JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY, 2023

(내과학교실,공동교신저자)

(해부학교실,공동교신저자)

(의과학과,공동교신저자)

(약리학교실,공동교신저자)

이번 연구는 서울대병원 감염내과 연구팀과 의과학과 교수 연구팀이 수행한 연구로, 질병청에서 COVID-19에 대한 고연령과 기저질환자에 대한 4차 백신 필요성을 강조하는 현시점에서 일반인의 4차 백신접종의 필요성을 연구한 논문이다.

[4차 백신 접종 연구의 필요성]

중증급성호흡기증후군 코로나바이러스2(SARS-CoV-2)에 대한 백신 접종은 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 유행 완화를 위해 매우 중요함. 1차 접종 이후 2차, 3차 추가 접종은 면역학적, 임상적 이점 때문에 전 세계적으로 권장되고 있지만, 4차 접종의 이점에 대해서는 밝혀지지 않은 부분이 많음. 이미 많은 사람이 COVID-19에 걸린 뒤 회복하였기 때문에, COVID-19를 앓은 사람의 4차 접종의 필요성은 엄밀한 면역학적 연구에 기초하여 결정되어야 함.

특히, 2022년 초 대규모로 유행한 오미크론 하위 변이 BA.1/2에 감염되었다가 회복한 사람이 많은데, 이들이 4차 접종 비감염자에 비하여 현재 유행하는 BA.4/5에 대해 어느 정도의 면역력을 갖고 있는지에 대해서 알려진 것이 없음.

[연구 결과]

연구진은 3차 접종 이후에 COVID-19에 걸리지 않았던 군(16명), 3차 접종 후 BA.1/2가 우세종이었을 당시 COVID-19를 앓은 군(27명), 그리고 4차 접종 후 COVID-19에 걸리지 않았던 군(15명)의 면역반응을 비교 분석하였음. BA.1/2, BA.4/5 변이주에 대한 결합 항체 반응은 3차 접종 후 BA.1/2 감염을 앓은 군과 4차 접종 비감염군에서 비슷한 수준이었으며, SARS-CoV-2 spike 단백질에 대한 기억 T 세포 및 B 세포 반응도 두 군에서 유사하였음. 이 결과는 오미크론 하위 변이 BA.1/2에 감염되었던 3차 접종자가 이미 4차 접종 비감염자에 준하는 수준으로 BA.4/5에 대한 면역반응을 갖고 있음을 의미하며, 이들에게는 4차 접종이 시급하지 않을 수 있음을 시사함. 이 연구에서는 백신 접종 전 면역력 수준이 확인되지 않은 소수의 사람을 분석하였고, 면역저하자를 포함하지 않았기 때문에 연구결과 해석과 적용에는 신중할 필요가 있음. 본 연구는 JCR 기준 바이러스 분야 37개 저널 중 2번째로 높은 인용지수(IF) 20.693의 최상위권 저널 Journal of Medical Virology지에 게재되었음.

논문링크 : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.28558

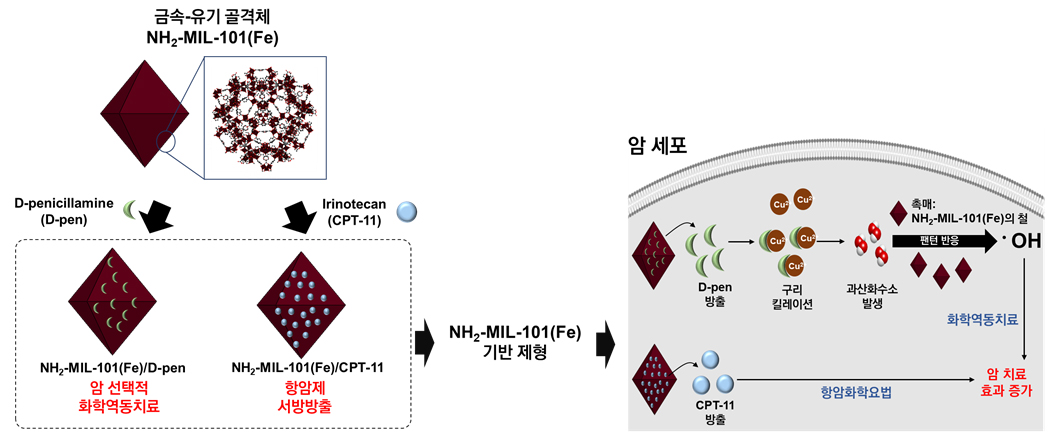

Fe-containing metal–organic framework with D-penicillamine for cancer-specific hydrogen peroxide generation and enhanced chemodynamic therapy

BIOENGINEERING & TRANSLATIONAL MEDICINE, 2023

(의공학교실,교신저자)

(협동과정

바이오엔지니어링전공,제1저자)

화학역동치료 (Chemodynamic therapy)란 금속 촉매로 과산화수소를 분해하여 산화력이 강한 하이드록실 라디칼을 발생시켜 세포 사멸을 유도하는 방법으로, 비침습적이고 강력한 암 치료법으로 주목받고 있다. 초기 화학역동치료는 금속 촉매가 암 환경 내에 이미 존재하는 과산화수소와 반응하여 하이드록실 라디칼을 생성하는 원리를 이용하였다. 그러나 반응의 전구체인 과산화수소의 양이 세포 사멸에 효과가 있는 충분한 하이드록실 라디칼을 생성하기에는 부족하다는 문제가 있었다. 이에 대한 대안으로, 암 환경 내의 과산화수소 양을 증가시키기 위하여 체내에 존재하는 포도당 또는 산소를 산화시켜 과산화수소를 발생시킬 수 있는 생촉매를 함께 전달하는 방법론이 제시되었으나, 생촉매의 높은 가격, 낮은 안정성, 부산물의 독성 등의 한계점이 있었다. 뿐만 아니라, 생촉매의 기질인 포도당 및 산소는 체내에 전반적으로 존재하는 물질이기 때문에, 암 환경에만 선택적으로 과산화수소를 발생시키기 어렵다는 점 역시 문제점으로 여겨지고 있다.

이러한 문제를 해결하기 위하여, 본 연구에서는 암 환경에만 선택적으로 과산화수소를 발생시킴과 동시에 팬턴 반응의 촉매 역할을 할 수 있는 금속-유기 골격체 기반의 제형을 개발하였다. 본 제형은 철을 포함하는 생체적합한 금속-유기 골격체 중 하나인 NH2-MIL-101(Fe)에 임상에서 사용되고 있는 구리 킬레이터인 D-penicillamine (D-pen)이 탑재되어 있는 형태 (NH2-MIL-101(Fe)/D-pen)이다. NH2-MIL-101(Fe)에 탑재된 D-pen이 서방출 되면서 암 환경 내의 구리를 킬레이션 하는 과정에서 과산화수소가 생성되는데 암 환경에는 정상 환경보다 훨씬 높은 농도의 구리가 존재한다고 알려져 있어 본 연구에서 개발한 제형은 암 환경에서만 특이적으로 많은 과산화수소를 생성할 수 있다. 생성된 과산화수소는 NH2-MIL-101(Fe)을 구성하는 철 이온에 의해 분해되어 하이드록실 라디칼로 변환되어 암 세포 사멸을 유도한다. 추가적으로, 화학역동치료와 항암화학요법을 함께 사용하여 암 치료의 효율을 높이기 위하여, 본 연구에서는 NH2-MIL-101(Fe)에 임상에서 사용되는 항암제인 이리노테칸 (CPT-11)을 탑재 (NH2-MIL-101(Fe)/CPT-11)하여 항암제의 서방출이 가능한 제형을 함께 개발하였다. 암유발 동물 모델을 통해 효용성을 평가하였을 때 NH2-MIL-101(Fe)/D-pen와 NH2-MIL-101(Fe)/CPT-11를 함께 투여한 동물군에서 암 조직의 크기가 약 80% 이상 감소함을 보였고, 다른 비교군 대비 통계적으로 유의미한 암 치료 효과를 나타내었다. 이러한 결과를 바탕으로 암 선택적 화학역동치료와 항암제의 서방출이 가능한 금속-유기 골격체 기반의 제형이 암 치료의 새로운 전략이 될 것으로 기대한다. 본 연구는 한국연구재단 개인기초연구사업(중견연구)과 산업통상자원부 국제공동개발사업의 지원을 받아 수행되었으며, ‘BIOENGINEERING & TRANSLATIONAL MEDICINE’ 최근호에 게재되었다.

논문링크 : https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/btm2.10477

Lateral hypothalamic leptin receptor neurons drive hunger-gated food-seeking and consummatory behaviours in male mice

nature communications, 2023

(해부학교실,공동교신저자)

(생리학교실,공동교신저자)

(의과학과,공동제1저자)

(의과학과,공동제1저자)

(의과학과,공동제1저자)

(의과학과,공동제1저자)

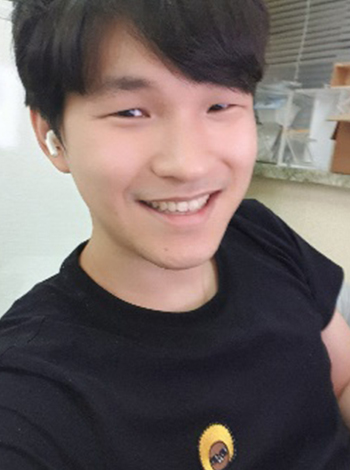

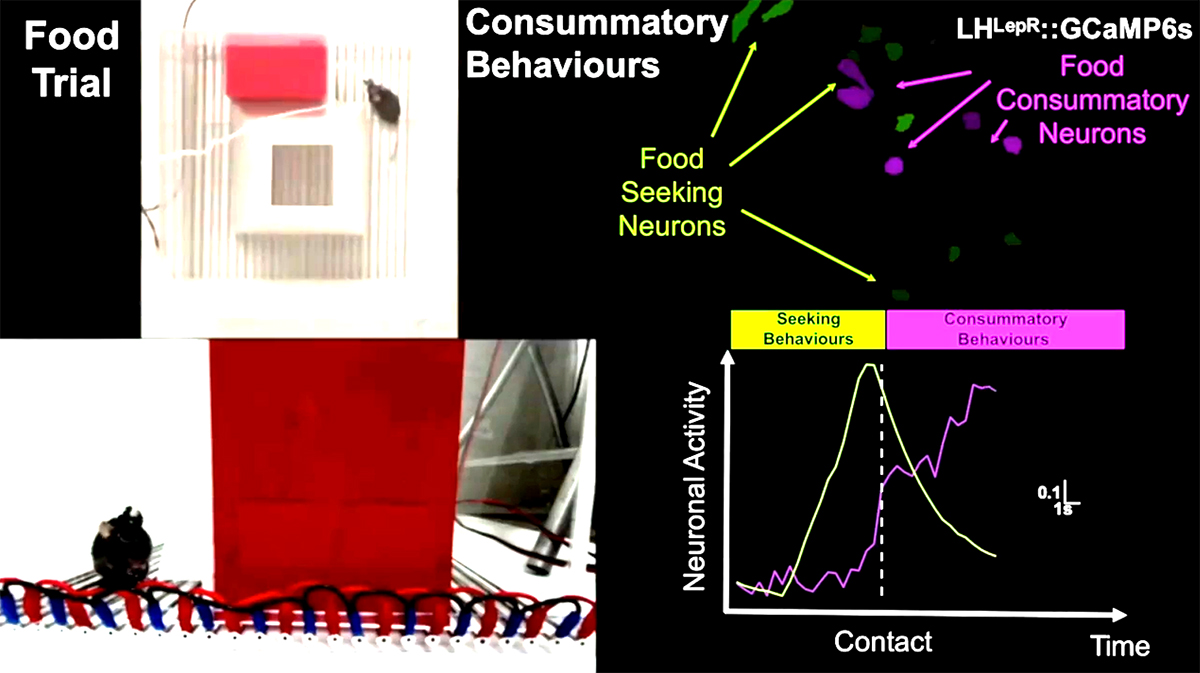

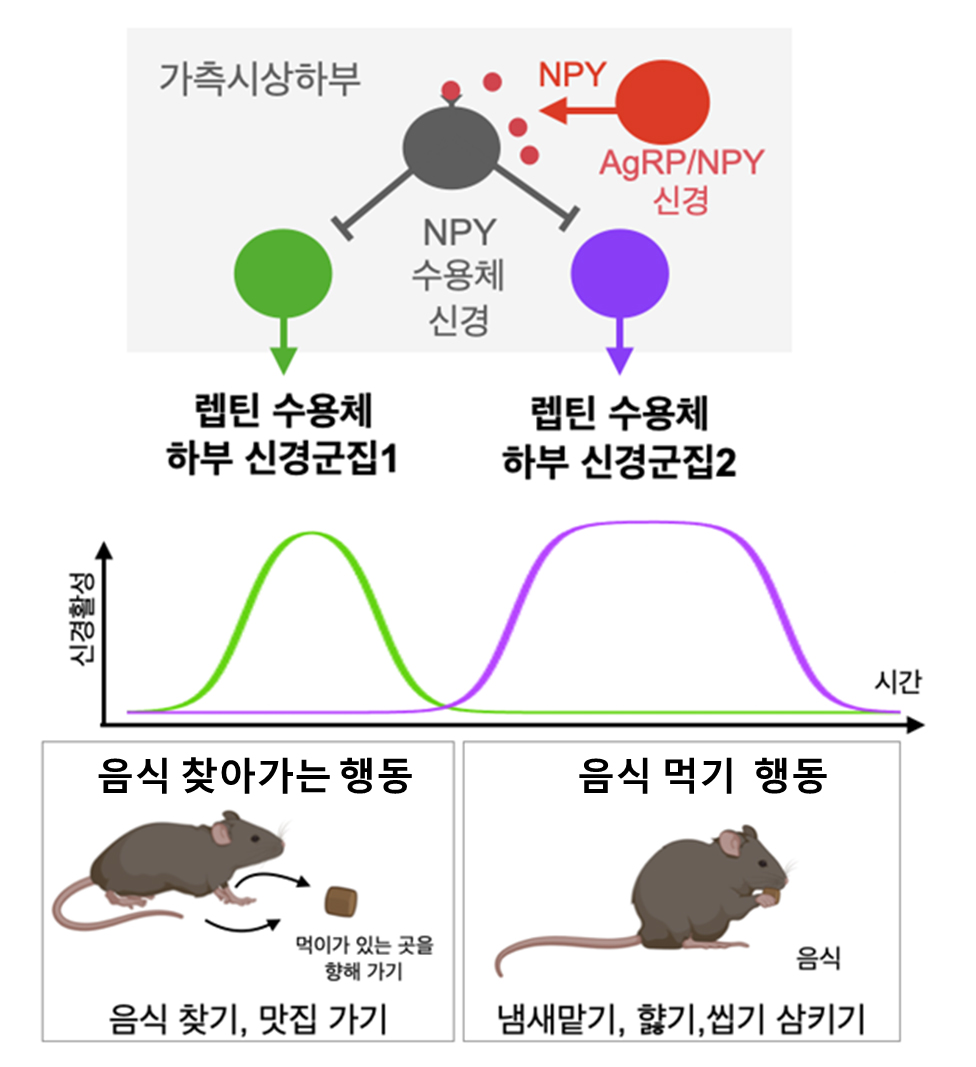

생존을 위해서는 음식을 찾아가는 행동과 찾은 음식을 먹는 행동을 각각 따로 정밀하게 상황에 맞게 조절해야 한다. 하지만, 지금까지 연구들은 식욕을 단순한 1단계 행동으로 바라보았기에, 뇌의 어떤 신경들이 이런 다단계 행동들을 각각 지휘하는지 알려지지 않았다. 본 연구는 대표적인 행동 유발 중추인 가측 시상하부(Lateral Hypothalamus)의 렙틴 수용체 (Leptin Receptor) 신경을 분석하였다. 자유롭게 먹을 것을 찾아 돌아다니고 먹는 쥐에 대해 초소형 현미경을 사용하여 각각 신경들의 활성 패턴 앙상블을 관찰하고, 신경 활성을 조작하여, “음식을 찾아가는 신경”과 “음식을 먹는 신경”을 각각 밝혔다. 신경들의 활성을 관찰하는 앙상블 분석을 통해, “음식을 찾아가는 신경”과 “음식 먹기 신경”이 각각 해당 시기에만 활성화되는 것을 발견했다. 또한, 해당 신경들을 조작하는 실험을 수행했다. 음식 찾아가는 실험에서, 해당 신경을 활성화시키자 쥐는 열심히 음식을 찾으려 돌아다녔다. 반대로 음식 먹기 실험에서, 해당 신경을 활성화시키자 쥐는 눈앞에 있는 음식을 즉각적으로 먹는 모습을 보여주었다.

흥미롭게도 이 “음식 찾아가는 신경”과 “음식 먹기 신경”은 배고플 때에만 활성화되도록 조절되고 있었다. 배고픔 신경(AgRP neuron)에서 분비되는 NPY 단백질이 NPY수용체 신경에 작동해야만 활성화될 수 있는 국소 억제 기전을 밝혔다. 이와 같은 배고픔에 의한 조절 기전은 어떻게 배고픔이 섭식행동으로 이어지는지 기전을 제시한다.

이것은 음식을 찾아가게 하는 행동과 음식을 먹게 하는 행동이 서로 다른 신경들에 의해 조절될 수 있다는 최초의 연구로서 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)”에 2023년 3월 17일 자로 보고되었다.

최형진 교수는 “후속연구로 해당 신경군집의 분자적 속성을 밝힐 예정이다. 이를 통해 맛집 찾기 충동성이 큰 사람들, 평소에는 배가 고프지 않아도 눈 앞에 음식을 보면 순간적으로 먹게 되는 사람들 등, 개인별 특징에 맞춘 개인맞춤 식욕억제 신약을 만들어 비만과 대사질환 시장을 선도하려고 한다.”라고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구와 MRC 선도연구센터 과제로 지원됐다.

Prevalence and severity of COVID-19 among children and adolescents with autism spectrum disorders in the Republic of Korea

Autism, 2023

(의료관리학교실,공동교신저자)

(가정의학교실,공동교신저자)

(청주대 제약공학과,공동제1저자)

(의학과 1학년,공동제1저자)

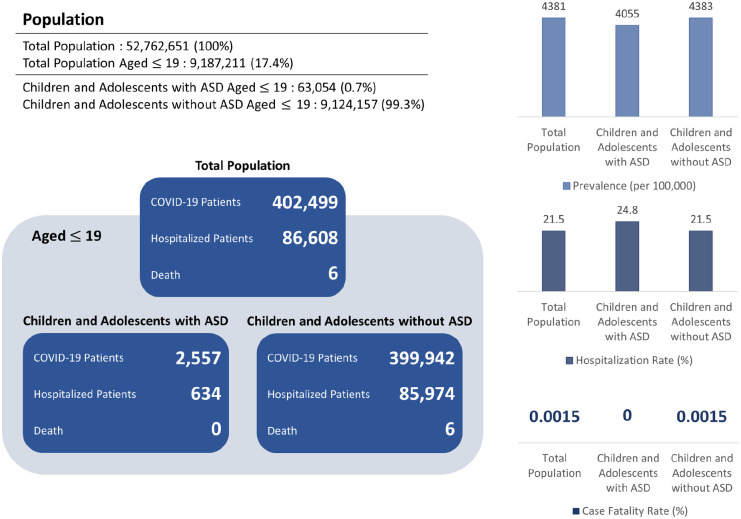

자폐스펙트럼장애 (Autism Spectrum Disorder, ASD)는 코로나19를 포함한 많은 질병에 취약한 것으로 알려져 있다. 우리나라 19세 미만 전체 인구집단을 ASD가 있는 아동청소년 그룹과 그렇지 않은 그룹으로 나누어 두 그룹간 코로나19의 유병률, 중증도, 치명률에 차이가 있는지를 조사하였다.

국민건강보험공단 자료를 이용하여 우리나라 19세 미만 전체 인구 9,187,211명을 연구대상으로 삼았다. 19세 미만 전체 인구 중 4.4%인 402,499명이 코로나19에 감염되었고, 이 중 86,608명이 입원을 하였고, 6명이 사망하였다. 대상 인구 중 ASD를 가진 인구는 63,054명(0.7%)이었으며, 그 중 코로나19 확진자는 2,557명(4.1%)이었다. 코로나19 유병률은 ASD를 가진 인구집단에서 100,000명 당 4,055명, ASD를 가지지 않은 인구집단에서 100,000명 당 4,383명으로, ASD를 가진 인구집단에서 더 낮았다(p<0.001).

하지만 ASD를 가진 인구집단에서 ASD를 가지지 않은 인구집단보다 중증질환자의 비율이 높았고(각 0.2%, 0.01%, p<0.001) 입원율도 높았다(각 24.8%, 21.5%, p<0.001). 한편 입원환자의 입원일수는 두 집단에서 다르지 않았다(각 9.5일, 9.4일, p = 0.48). 전체 19세 이하 코로나 확진자 중 6명이 사망하였으며, ASD를 가진 인구집단에서는 사망자가 없었다. 우리나라의 방역 정책이 ASD를 가진 인구집단에서 ASD를 가지지 않은 집단보다 상대적으로 낮은 유병률과 높은 입원율이 나타나게 하는 데 큰 영향을 주었다.

한편, 우리나라에서 자폐 아동청소년을 대상으로 운영되는 기관이나 서비스가 부족하여 자폐 아동청소년의 사회적 접촉이 줄어들었기 때문에 유병률이 더 낮게 나타났을 가능성이 있다. 이는 아동청소년 ASD와 관련하여 더 많은 지원과 관심이 필요하다는 점을 시사한다.

논문링크 : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10030889/