[연구동향]

A development of machine learning models to preoperatively predict insufficient clinical improvement after total knee arthroplasty

Journal of Orthopaedic Surgery & Research

(의공학교실, 공동교신저자)

(정형외과학교실, 공동교신저자)

(서울대학교병원 정보화실, 공동제1저자)

(의공학교실, 공동제1저자)

무릎 인공관절 전치환술은 말기 무릎 관절염 환자에서 통증 완화와 기능 향상을 위해 널리 시행되는 효과적인 수술이지만, 약 10~20%의 환자에서는 수술 후 임상적 호전이 기대에 미치지 못한다. 수술 전에 이러한 환자를 미리 예측할 수 있다면, 수술 여부에 대해 환자와 의사가 함께 논의하여 결정하고, 환자 별로 맞춤형 수술 전후 관리를 하는 데에 큰 도움이 될 것이다. 본 연구에서는 수술 1년 후 임상 점수가 충분하게 호전되지 못할지를 수술 전 정보만을 이용해 예측하는 머신러닝 모델을 개발하고, 어떤 수술 전 지표가 예측에 영향을 미치는지를 알아보고자 하였다.

후향적으로 3,810례의 무릎 인공관절 전치환술 데이터를 다양한 머신러닝 알고리즘의 학습 및 검증에 이용하였고, 예측 변수에는 환자의 인구학적 특성, 다양한 기저질환, 무릎 관절가동범위, 방사선학적 지표, 수술 전 임상 점수 등을 포함하였다. 그 결과, 본 모델은 우수한 식별 능력(discrimination)과 예측 정확도(calibration)를 보였는데, 수술 전 정보만으로 약 80%의 특이도를 유지한 채 수술 후 임상적인 호전이 충분하지 못할 환자의 70~80% 이상을 수술 전에 선별해낼 수 있었다. 이러한 정확성을 바탕으로, 진료 상황에서 일괄적으로 의사결정을 하는 것에 비해 본 모델을 사용하여 환자별 맞춤형 결정을 하는 것이 뚜렷하게 이득(net clinical benefit)이 있을 것으로 예상이 되었다. 수술 전 임상 점수가 우수할수록, 골다공증, 당뇨, 암, 관상동맥 질환이 있을수록, 그리고 고령일수록 수술 후 임상 호전이 충분하지 못할 가능성을 시사했다.

본 연구에서 개발된 모델은 환자와 수술 여부 결정 시 더욱 구체적으로 상의를 하는 데에 도움이 되고, 수술 후 임상적 호전이 적을 것으로 예상되는 환자에게는 수술 전후로 기저 질환 조절, 기대치 조절, 더 적극적인 운동 요법 처방 등 맞춤형 전략을 통해 수술 후 만족도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

본 연구는 보건복지부의 재원으로 한국보건산업진흥원의 융합형 의사과학자 양성 사업 지원에 의하여 이루어졌다.

Pathological tau propagation from the brain to the colon via the vagal efferent pathway in Alzheimer's disease

Gut

(생화학교실, 교신저자)

(치매융합연구센터, 공동제1저자)

(의과학과, 공동제1저자)

알츠하이머병은 대표적인 뇌 신경퇴행성 질환으로 알려져 있지만, 환자와 동물에서 장 염증, 장벽 불안정, 장내미생물 불균형 등 장 관련 증상도 꾸준히 보고되어 왔다. 뇌‑장 축의 핵심 경로인 미주신경이 뇌와 장의 양방향 소통을 매개한다는 근거가 축적되었지만, 병적 단백질의 전달 방향성, 특히 뇌에서 장으로의 하행 전파와 그 기능적 결과는 불명확하였다.

생화학교실 묵인희 교수 연구팀은 알츠하이머병의 병적 단백질 타우(Tau)가 미주신경을 타고 뇌에서 장으로 전파되며, 이 과정이 장 상피 장벽 약화로 이어진다는 사실을 최초로 입증했다. 연구팀은 알츠하이머병 동물모델(ADLPAPT mouse)에서 뇌간(brainstem)의 미주신경등쪽핵(dorsal motor nucleus of vagus nerve, DMV)과 대장 신경계(enteric nervous system, ENS) 내 타우 응집체를 관찰하였다. 이후 해마(hippocampus)에 주입한 타우 섬유(PFF)가 시간 경과에 따라 ‘해마(hippocampus) → 미주신경등쪽핵(DMV) → 대장 신경계(ENS)’로 이어지는 타우의 하행 전파를 확인하였다. 특히, 미주신경 절단(vagotomy) 시 대장 신경으로의 타우 전파가 유의하게 감소하여, 미주신경 경로 의존성을 입증하였다.

또한 연구팀은 사람 유도만능줄기세포(iPSC) 유래 오가노이드를 통합해 ‘미주운동신경(vagal motor neuron)–장 신경(ENS)–대장 상피(colon organoid)’를 하나의 칩에서 연결한 신경 지배형(innervated) colon‑on‑a‑chip을 구축하였다. 이 사람‑기반 칩에서 타우는 미주운동신경의 축삭을 따라 장 신경으로 전달되었고, 상피 세포에 직접 타우가 도달하지 않았음에도 장신경계를 매개로 상피 세포의 장벽을 이루는 단백질이 감소하고 형광 덱스트란 투과 증가가 동반되어 장벽 약화가 유발됨을 확인하였다. 이 플랫폼은 뇌→장 신경 경로를 사람 유래 시스템에서 기능적으로 재현한 최초의 사례다.

이번 성과는 알츠하이머병에서 보고되는 장 염증·장벽 불안정·장내 미생물 불균형 등 장 증상의 원인을 뇌 유래 타우의 하행 전파라는 관점에서 설명할 근거를 제시하였다. 더불어 뇌‑장 축 회로 표적 치료, 장 신경–상피 상호작용 조절과 같은 치료 전략의 개발, 그리고 사람 오가노이드‑온‑어‑칩을 활용한 기전 검증·약물 탐색을 가속화할 것으로 기대된다.

이 연구는 과학기술정보통신부·보건복지부 재원으로 치매극복연구개발사업(KDRC)과 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었다.

Association between short-term exposure to PM2.5 and mortality in adults with dyslipidemia and asthma: a time-stratified case-crossover study in South Korea

Atmospheric Pollution Research

(의과학과, 교신저자)

(의학과, 공동제1저자)

(의과학과, 공동제1저자)

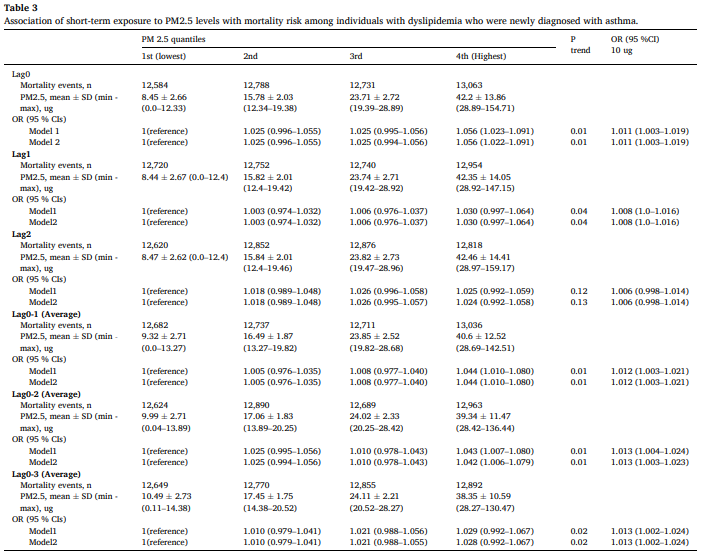

초미세먼지(PM2.5)의 건강 영향은 널리 알려져 있으나, 이상지질혈증과 천식을 동시에 가진 환자에서의 사망 위험과의 연관성은 충분히 규명되지 않았다. 이에 서울대학교 박상민 교수(의과학과) 연구팀은 해당 고위험군을 대상으로 PM2.5 단기 노출과 사망 위험 간의 관계를 밝혀내고자 하였다.

연구팀은 국민건강보험공단 데이터를 기반으로, 2009년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 사이에 새롭게 천식을 진단받은 904,597명의 이상지질혈증 환자들 중, 2015년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 사이에 사망한 51,833명의 환자들을 분석하였다. 시간-계층 교차(time-stratified case-crossover) 설계를 통해 개인의 고유 특성을 통제하면서 단기 PM2.5 노출과 사망 발생 간의 관계를 분석했다. 분석 결과, 높은 수준의 PM2.5 노출이 사망 발생 위험을 통계적으로 유의하게 증가시키는 것으로 나타났으며, 특히 추운 겨울, 봄철에 더 유의한 상관관계를 보였다. 사망 당일 PM2.5에 많이 노출된 집단(28.89 - 154.71μg)은 가장 낮은 노출 범위 집단(0.00 - 12.33μg)에 비해 사망 위험이 약 5.6% 증가했으며(aOR 1.056, 95% CI 1.022–1.091) 이는 통계적으로 유의한 수준이었다(p-trend <0.001). 또한 사망 당일과 하루 전, 이틀 전, 사흘 전의 평균 PM2.5 농도로 분석했을 때에도 가장 낮은 노출 범위 집단에 비해 가장 높은 노출 범위 집단에서 일관되게 사망 위험이 더 높게 나타났다.

초미세먼지 단기 노출은 혈중 지질 농도 변화와 천식 악화로 이어질 수 있으며 고콜레스테롤혈증은 그 자체로 폐 기능 저하를 유도하여 천식 증상을 악화시킬 수 있다. 이러한 영향은 초미세먼지 노출 시에 기도 염증 반응이 증가하고 이상지질혈증이 그 영향을 증폭시켜 급성 천식 증상 악화를 유도하는 과정에서 더욱 강화될 수 있다.

이번 연구는 최초로 이상지질혈증과 천식 중복 이환 환자군을 대상으로 초미세먼지 노출과 사망 발생 간의 연관성을 비교 분석한 실증 연구다. 해당 연구는 유해물질 노출의 단기적 건강 영향을 평가하고 특히 추운 날씨에서의 오염 노출 관리의 임상적 중요성을 시사하였다.

이 연구는 LG전자의 지원을 받아 진행되었다.

Improving HER2 Diagnostics with Digital Real-Time PCR for Ultrafast, Precise Prediction of Anti-HER2 Therapy Response in Patients with Breast Cancer

Small methods

(병리학교실, 공동교신저자)

(병리학교실/의생명연구소,

공동제1저자)

본 연구는 유방암 환자에서 HER2 상태를 정확히 평가하기 위한 새로운 진단 기술을 제시한 것이다. 기존 면역조직화학(IHC) 및 동소교잡(ISH)은 HER2 검사에 있어 표준 방법으로 사용되고 있으나, 판독 과정에서 주관성이 개입되고 절차가 복잡하며 위양성과 위음성이 발생하는 한계가 존재하였다. 특히 IHC 2+의 불확실한 결과에 대해서는 ISH 검사가 필요하지만, 이는 고비용·시간 소모적이며 환자 진료의 지연을 초래하는 문제가 있었다. 이러한 임상적 제약을 극복하기 위해, 본 연구에서는 Lab-On-An-Array 기반 디지털 실시간 PCR (drPCR) 기술을 개발하여 HER2 유전자 증폭을 신속하고 정밀하게 평가하고자 하였다.

drPCR은 약 1시간 내에 HER2 상태를 절대 정량적으로 측정할 수 있는 장점을 가지며, 소량의 FFPE 시료에서도 높은 민감도와 특이도를 보였다. 실제 환자 검체를 대상으로 한 검증에서 drPCR은 기존 검사보다 뛰어난 성능을 입증하였다. 특히 위양성을 교정하고 HER2 상태를 명확하게 분류함으로써, IHC/ISH에서 발생할 수 있는 불확실성을 극복할 수 있었다. 또한 HER2 이질성, 염색체 17번 센트로미어 이상, ERBB2 유전자의 부분적 결실 및 과다증폭 등 기존 방법으로 탐지하기 어려운 분자적 이상까지 포착할 수 있었다. 이를 통해 환자 맞춤형 치료 전략 수립에 필요한 추가 정보를 제공할 수 있음을 보여주었다.

다기관 연구에서 총 363명의 환자 검체를 분석한 결과, drPCR은 민감도 94.6%, 특이도 100%, 정확도 98.6%를 기록하였다. 특히 신보조 항-HER2 치료를 받은 환자군에서 병리학적 완전관해율(pathologic complete response)을 예측하는데 있어, 기존 IHC/ISH 검사보다 우월한 성능을 보여주었다. 이는 drPCR이 단순한 진단 도구를 넘어 예후 예측 및 치료 반응 모니터링에도 활용될 수 있음을 시사하였다.

종합하면, 본 연구는 drPCR이 HER2 검사에 있어 기존의 IHC/ISH 기반 알고리즘을 보완하거나 대체할 수 있는 잠재력을 가진 차세대 진단 플랫폼임을 입증한 것이다. drPCR은 빠른 분석 속도, 높은 정확성, 재현성, 표준화 가능성을 바탕으로 HER2 표적 치료제 적용 여부를 보다 정밀하게 판단할 수 있도록 해주며, 향후 임상 진단 현장에서 HER2 검사 표준을 혁신적으로 변화시킬 수 있는 전략임을 확인하였다.

본 연구는 서울대학교 의과대학(서울대학교병원), 한양대학교 의과대학, 순천향대학교천안병원 및 오토레인이 공동으로 수행한 연구 결과이다.

DKN-01 and tislelizumab as second-line therapy in DKK1-high gastroesophageal adenocarcinoma: DisTinGuish trial part B

Nature Communications

Dickkopf-related protein 1 (DKK1)은 Wnt 및 PI3K/AKT 신호전달을 조절하는 분비 단백질로, 종양 성장과 전이를 촉진하고 면역 억제성 종양미세환경을 형성하는 것으로 알려져 있다. 위암에서 DKK1 발현이 높을수록 생존기간이 짧고 항암제 저항성이 증가한다는 보고가 있어, DKK1은 유망한 치료 표적이자 면역치료 반응과 관련된 잠재적 예측 바이오마커로 주목받고 있다.

본 다기관 2상 임상시험은 수술이 불가능한 진행성·전이성 위암 및 위식도접합부 선암 환자 중 DKK1 고발현군(RNAscope 기반 in situ hybridization으로 평가한 DKK1 mRNA H-score ≥35)을 대상으로, 항-DKK1 항체(DKN-01)와 PD-1 억제제(Tislelizumab)를 병용한 세포독성 항암제를 사용하지 않는(chemotherapy-free) 새로운 2차 치료 전략의 효과와 안전성을 평가하였다. 총 52명이 등록되었으며, 안전성을 주요 평가 변수로 설정하였다. 전체 환자군(n=46)에서 종양의 객관적 반응률(ORR)은 21.7%, 중앙 전체생존기간(OS)은 8.2개월, 무진행생존기간(PFS)은 1.4개월이었다. 특히 PD-L1 CPS ≥5 환자군(n=22)에서는 ORR이 31.8%로 증가하고, 중앙 OS값은 도달하지 않아, DKK1과 PD-L1 발현이 동시에 높은 환자군에서 더욱 뚜렷한 임상적 이득이 확인되었다. 치료 관련 이상반응은 대부분 경미했으며, 고용량군(600mg)에서도 새로운 안전성 문제는 나타나지 않았다.

이번 연구는 기존 표준 2차 요법과 비교해 경쟁력 있는 성과를 제시하였으며, 바이오마커 기반 환자 선별과 세포독성 항암제를 사용하지 않는 치료 전략을 위암 2차 치료에 도입한 임상시험이라는 점에서 의의가 크다. 특히 DKK1과 PD-L1 발현 정도를 함께 고려할 경우 치료 혜택이 극대화될 수 있음을 보여주어, 향후 정밀의료적 접근을 통한 위암 면역치료에 새로운 방향성을 제시하였다.

Osteoarthritis progression pattern based on patient specific characteristics using machine learning

npj Digital Medicine

(정형외과학교실, 교신저자)

(분당서울대학교병원 정형외과, 공동제1저자)

(분당서울대학교병원 의료인공지능센터, 공동제1저자)

본 연구는 환자 개개인의 특성(나이, 성별, 체질량 지수, 골밀도, 기저 질환 등)을 활용하여 초기 무릎 골관절염의 진행 양상을 예측하는 모델을 개발하고, 어떤 요인이 관절염의 진행 패턴에 영향을 주는지 알아보기 위하여 진행되었다. 2003년부터 2017년까지 분당서울대학교병원의 CDW (clinical data warehouse)에서 무릎 통증으로 내원한 79,634명 중 최소 5년 추적 관찰한 선정 기준을 충족한 833명의 무릎 데이터를 분석하였다. 변수의 구성은 인구통계학적 변수(나이, 성별, BMI, 골밀도(BMD), 대사 질환 유무(고혈압, 당뇨, 고지혈증)와 방사선학적 변수[무릎 x-ray 기반: 각 관절의 관절 간격 협소(joint space narrowing) 등급, 골극(ostephyte) 등급]를 기반으로 하였다. 골관절염의 분류는 단일 구획 골관절염(unicompartmental OA)과 세 구획 골관절염(tricompartmental OA)으로 분류하였으며 세 구획 골관절염은 다시 관절 간격 협소 우세 세 구획 골관절염(tricompartmental JSN-dominant OA), 골극 우세 세 구획 골관절염(tricompartmental O-dominant OA), 중간 단계 세 구획 골관절염(tricompartmental intermediate OA)으로 분류하였다.

모델 개발은 로지스틱 회귀 분석(logistic regression), LGBM (light gradient boosting machine) 알고리즘을 사용하였다. 모델 성능은 AUC (area under curve)와 정확도 등으로 평가하였다. 모델 해석은 SHAP (SHapley Additive exPlanations) 분석을 통해 각 변수가 예측 결과에 기여하는 정도를 시각화하고 해석하였다.

단일 구획 골관절염 대 세 구획 골관절염 분류 모델(AUC: 0.94)에서는 골밀도가 낮고 골극 등급이 높은 환자가 세 구획 골관절염으로, 골밀도가 높고 골극 등급이 낮은 환자가 단일 구획 골관절염으로 진행될 가능성이 높았다. 세 구획 골관절염 내에서도 관절 간격 협소 우세형 분류 모델(AUC: 0.77)은 골밀도가 낮고 나이가 많으며 내측 관절간격이 좁은 환자를, 골극 우세형 분류 모델(AUC: 0.73)은 대사성 질환이 있고 나이가 젊은 환자를 각각 해당 아형으로 진행될 위험이 높은 것으로 식별했다.

이번 연구를 통하여 골관절염의 영상학적 분류와 환자 개개인의 인구통계학 특성과의 연관성을 확인하였다. 골다공증 환자가 관절 간격 협소 우세 세 구획 골관절염으로 진행될 가능성이 높았고, 이러한 환자는 골다공증 관리가 더 중요하다. 반대로 골밀도가 높은 환자는 단일 구획 골관절염으로 진행이 되며, 이러한 환자는 하지 정열을 살피고 관절 연골에 대한 접근이 필요할 것으로 보인다. 또한, 대사 질환을 동반한 환자는 허혈로 인한 염증성 반응이 나타나고 이는 뚜렷한 골극을 가진 세 구획성 골관절염으로 발전하였다. 이러한 환자는 대사성 질환 관리와 염증성 반응의 조절이 중요하다고 볼 수 있다.

b) Tricompartmental JSN-dominant OA: F/85; BMD: −4.2; BMI: 27.5kg/m2; comorbidities: HTN,

c) Tricompartmental O-dominant OA: F/72; BMD: −2.7; BMI: 28.04kg/m2; comorbidities: HTN, DM, dyslipidemia,

d) Tricompartmental OA: F/68; BMD: −2.9; BMI: 25.55kg/m2; comorbidities: HTN, dyslipidemia, chronic hepatitis B: OA osteoarthritis, BMD bone mineral density, BMI body mass index, HTN hypertension. >

Optimal dosing and duration of linezolid for the treatment of multidrug-resistant and rifampicin-resistant tuberculosis: an individual patient data meta-analysis

European Respiratory Journal

(내과학교실, 교신저자)

(서울대학교병원 내과,

공동제1저자)

(서울대병원 의생명연구원/하버드의대 미생물학과, 공동제1저자)

내과학교실 임재준 교수 연구팀은 의학과 한서경 교수팀과 함께 다제내성 및 리팜핀내성 결핵 치료에 사용되는 리네졸리드 항생제의 최적 용량과 투여 기간에 대한 개별 환자 데이터를 기반으로 메타분석한 연구 결과를 유럽호흡기학회 공식 학술지에 발표하였다.

다제내성 및 리팜핀내성 결핵은 최근 신약의 도입으로 치료 성공률이 크게 향상되고 치료 기간도 6~9개월로 단축되었다. 이 발전에 중요한 기여를 한 약제 중 하나가 리네졸리드다. 그러나 장기간 사용하게 될 경우 말초신경병증, 빈혈, 혈소판 감소 등 심각한 부작용이 발생할 수 있어, 리네졸리드의 적절한 용량과 투여 기간을 둘러싼 논란이 지속되어 왔다.

연구팀은 2023년 8월 31일까지 발표된 다제내성 및 리팜핀내성 결핵 환자들에게 리네졸리드를 포함한 치료를 시행한 임상시험 및 전향적 코호트 연구 8편의 미가공 자료(raw data)를 확보, 총 945명의 환자 데이터를 분석하였다. 리네졸리드 사용 양상을 partitioning around medoids 알고리즘으로 군집화한 결과, 네 가지 치료 패턴이 나타났다[1) 8주간 하루 600mg 투약, 2) 16주간 하루 600mg 투약 후 8주간 하루 300mg 사용, 3) 39주간 하루 600mg 투약, 4) 25주간 하루 1200mg 투약]. 분석 결과, 리네졸리드를 16주간 하루 600mg 투여 후 8주간 하루 300mg으로 감량하여 사용하는 요법(2번 그룹)이 효과와 안전성 면에서 가장 우수하였다. 반면 1번과 3번 그룹은 치료 성공률이 2번 그룹에 비해 낮았고, 4번 그룹은 부작용 발생률이 현저히 높았다.

이번 연구는 다제내성 및 리팜핀내성 결핵 환자 치료에서 리네졸리드의 효과를 극대화하면서, 부작용은 최소화할 수 있는 현실적인 치료 전략을 새롭게 제시했다는 점에서 임상적인 함의가 크다. 실제 진료 현장에서 리네졸리드 부작용으로 인해 계획된 치료를 완료하지 못하거나 용량을 줄여야 하는 경우가 많았으나, 어떤 용량을 얼마나 사용하는 것이 가장 적절한지에 대한 연구는 매우 부족했다. 앞으로 추가적인 임상시험을 통해 이번 결과가 재증명되고 이후 국제적인 치료 지침에도 반영된다면 다제내성 및 리팜핀내성 결핵 치료 성공률 향상과 부작용 감소, 나아가 환자 삶의 질 개선에 기여할 것으로 기대한다.

Single-cell eQTL analysis identifies genetic variation underlying metabolic dysfunction-associated steatohepatitis

Nature Genetics

(의학과/의과학과, 공동교신저자)

(내과학교실, 공동교신저자)

(의과학과, 제1저자)

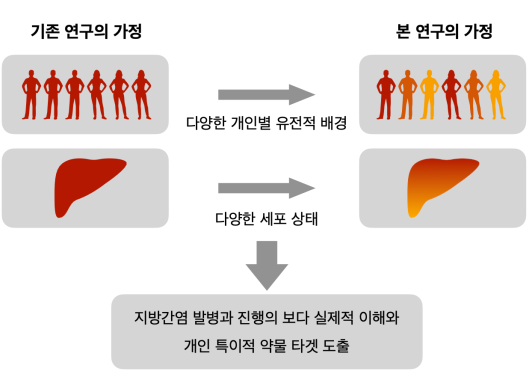

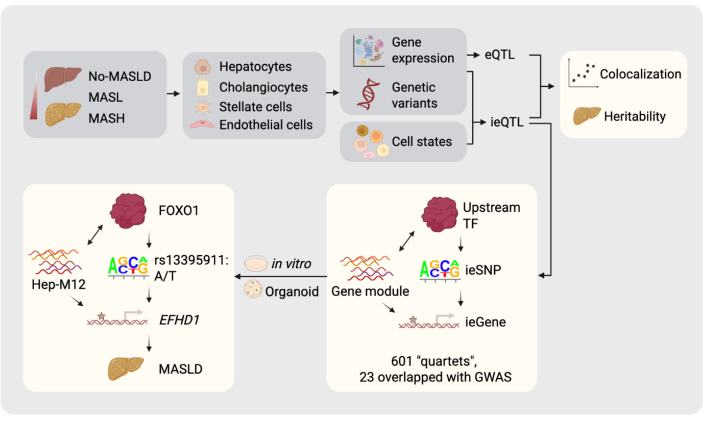

대사이상 지방간질환(metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease; MASLD, 이하 지방간질환)은 전 세계 성인의 약 25%가 앓고 있는 대표적인 만성 간질환으로, 유병률이 전 세계적으로 빠르게 증가하고 있다. 비만·당뇨병 등 대사 이상과 관련된 간 내 지방 축적이 특징으로 초기엔 증상이 없으나 간염, 간경변, 간암으로 진행될 수 있으며, 주요 사망 원인은 심혈관 질환이다. 체중 감량과 생활습관 개선이 예방과 치료 방안으로 중요하지만 다른 만성질환과 같이 개인마다 다양한 유전적인 소인도 중요한 인자로 작용하고 있다.

지방간질환의 조기 진단과 진행 예측을 위한 바이오마커 개발, 치료제 개발은 아직까지 모두 제한적인 상황이다. 이러한 한계는 질환의 조기 발견과 효과적인 치료를 어렵게 하며, 환자의 건강을 위협하고 있다. 환자 개개인의 유전적 배경에 따라 질병의 발현과 진행 양상이 크게 달라지지만, 이에 기반한 예측 바이오마커 및 치료법은 아직 부족하다. 특히, 기존 연구는 서구 중심으로 진행되어 동아시아인을 포함한 다양한 인종을 대표하지 못하는 한계가 있었다.

연구진은 다양한 지방간질환 단계(단순 지방간, 경증 섬유화, 중증 섬유화 등)를 포괄하는 환자 30명과 건강 대조군 24명의 간 조직을 수집해 총 24만 개 이상의 세포를 분석하였다. 연구진은 최신 유전체 분석 기법인 단일세포 RNA 분석법(snRNA-seq)과 유전자 발현 연관 분석(eQTL)법을 결합하여 3,500개 이상의 유전자-유전자 발현 조절 변이 연관관계를 찾아냈고, 세포 상태에 따라 유전자 조절 방식이 달라지는 상호작용형 eQTL(interacting-eQTL)도 규명했다. 이 연구 방법은 기존의 질환 조직 분석법에 환자 개인 특이적 유전형과 환자 조직 내 세포 특이적 상태를 구현하는 독창적인 유전체 데이터 분석 방법으로, 연구진은 이러한 방법으로 약 600개 정도의 환자 특이적, 세포 특이적 유전자 발현 조절 모듈을 발견하였다. 특히 그 중, FOXO1이라는 전사인자와 EFHD1 유전자 사이의 상호작용이 특정 유전형을 가진 일부의 환자들에게서 대사이상 지방간질환 악화에 핵심적으로 역할함을 제안하였고 이를 실험적으로 입증하였다.

질환 유전체 연구가 시작된 지 20년이 되어가고 있는 시점에서 이 연구는 기존의 연구 방법론을 뛰어넘는 새로운 유전자 분석법을 제안하여 한걸음 더 인간 유전체의 복잡성과 환자 조직의 생리학적 복잡성을 재현해 낸 연구이다. 실제 지방간질환의 진행을 좌우하는 유전적 요인을 밝히고, 환자의 유전자에 맞춘 맞춤형 치료의 가능성을 제시한다는 점에서 큰 의의가 있다.

본 연구는 개별 환자의 유전형과 간 조직 내 세포 상태를 반영한 분석을 통해, 질환의 이질성과 맞춤형 치료 타겟 규명의 가능성을 보여주었다. 특히 MASLD의 유전적 기전을 세포 유형과 공간적 위치(예: periportal vs pericentral hepatocytes) 단위로 규명함으로써, 향후 유전형 기반 환자 선별 및 정밀치료에 이론적 근거를 제공한다. 이 접근은 향후 고혈압, 당뇨, 치매 등 다양한 만성질환에도 적용 가능하다.

본 연구는 한국연구재단과 보건산업진흥원 과제들의 연구 지원을 받아 수행되었다.

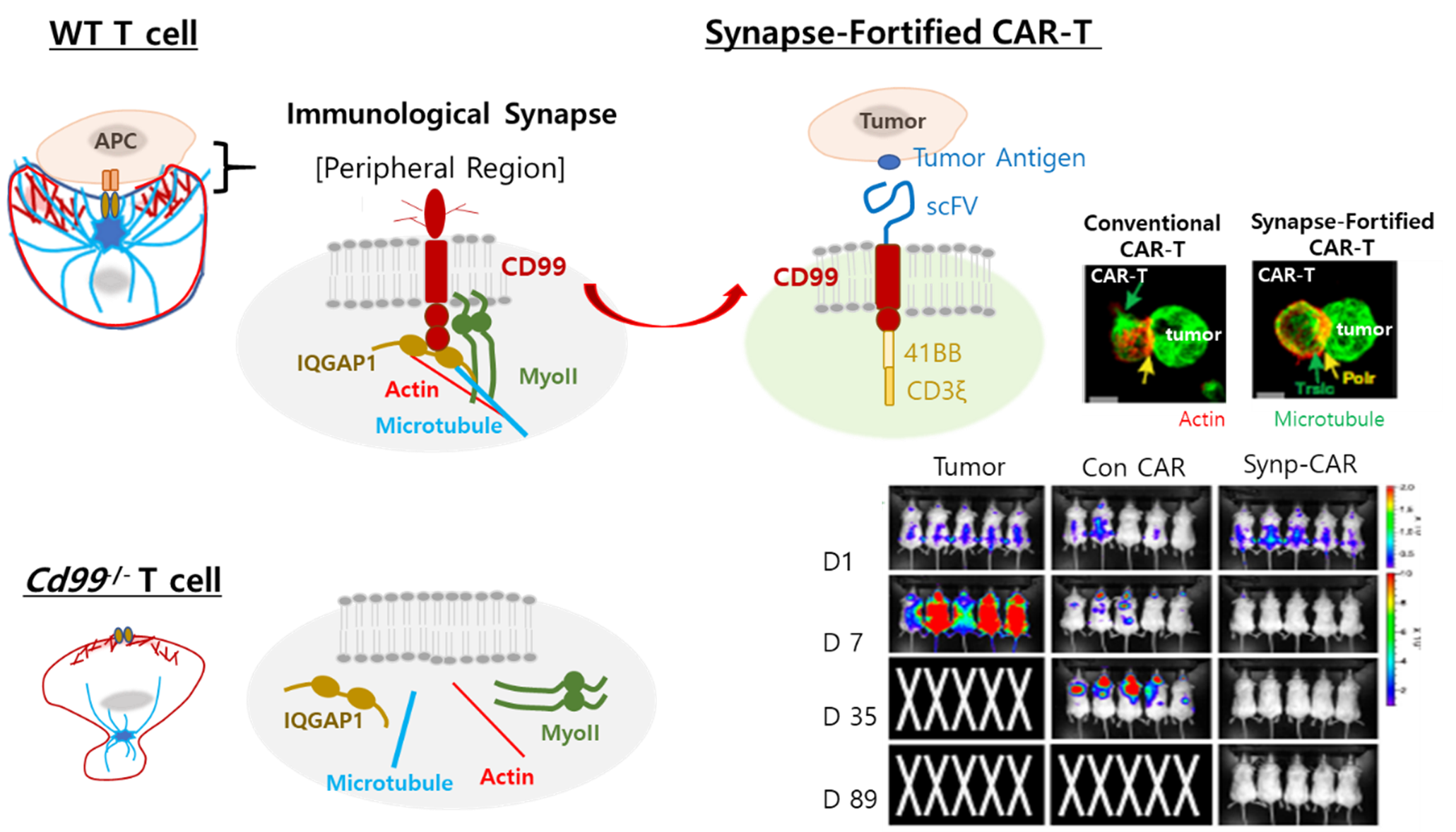

CD99-mediated immunological synapse formation potentiates CAR-T cell function

Nature Communications

(의과학과, 공동교신저자)

(의과학과/생화학교실, 공동교신저자)

(의학연구원 인체환경경계생물학연구소, 제1저자)

최근 높은 종양 치료 효과로 주목받고 있는 CAR-T 세포치료제는 다양한 암종, 특히 고형암 치료에 적용하기 위해 효능을 한층 강화할 필요가 있다. 이를 위해 현재 다각적인 연구가 진행되고 있으며, 그중 하나는 기존 CAR-T 세포에서 관찰된 면역시냅스(immunological synapse, IS) 불안정성 문제를 개선하여 치료 효율을 높이는 방안이다.

면역시냅스는 T 세포와 항원제시세포(antigen-presenting cell, APC) 또는 표적세포(target cell)가 안정적으로 상호작용할 때, 접점 부위에 형성되는 독특한 구조물이다. 이 구조는 actin과 microtubule 네트워크의 시공간적 재구조화(spatiotemporally coordinated reorganization)를 통해 만들어진다. 그러나 1990년대 초반 면역시냅스가 처음 발견된 이후 약 30년간, 이러한 면역시냅스 형성에 필수적인 세포골격 네트워크 재구조화 기전이나 이를 총괄하는 마스터 조절 단백질은 밝혀지지 않았다.

본 연구에서는 세포부착 단백질인 CD99이 actin과 microtubule 사이의 물리적 상호작용을 매개하여 면역시냅스 형성을 조절하는 핵심 마스터 조절자임을 규명하였다. CD99의 세포막통과 도메인(transmembrane domain)과 막근접 도메인(juxta-membrane domain)은 myosin 및 IQGAP1과 결합하여, 이를 통해 actin-microtubule-myosin-IQGAP1 단백질 복합체 형성을 유도함으로써 actin과 microtubule 두 시스템의 역동적 재구조화 과정이 상호 조정된다는 사실이 이번 연구를 통해 새로이 밝혀졌다. CD99이 결핍된 T 세포는 이러한 단백질 복합체를 형성하지 못해 면역시냅스가 제대로 형성되지 않으며, 이로 인해 이식 면역거부반응과 항종양 반응에서 현저히 낮은 효율을 보인다. 반면, CD99의 기능 도메인을 접목하여 새롭게 설계한 CAR-T 세포는 표적 종양세포와 짧은 시간 내 안정적인 면역시냅스를 형성하고, 매우 높은 항종양 효과를 나타냈다. 이를 통해 ‘면역시냅스 강화형 CAR 구조’라는 새로운 개념을 제시하였다.

결론적으로 본 연구는 오랫동안 미해결 과제로 남아 있던 면역시냅스 형성 기전과 마스터 조절자를 규명하고 동시에 새로운 CAR 구조를 제안하였다. 그리고 실질적으로 이 연구 성과는 기업으로의 기술이전으로 이어져 시냅스 강화 CAR-T 세포치료제는 현재 B 세포 림프종 환자를 대상으로 임상 1상 시험이 진행되고 있다.

좌측 하단: CD99이 결핍된 T 세포에서는 상기의 단백질 복합체 형성이 이루어지지 않고, 면역시냅스가 형성되지 않음.

우측 전체: CD99의 기능 도메인을 접목하여 만들어진 ‘면역시냅스 강화 CAR’라는 신규 구조를 발현하는 CAR-T 세포는 기존의 CAR-T 세포에 비교하여 종양세포와 효율적으로 면역시냅스를 형성하며, 훨씬 높은 항종양 효과를 가짐. >

Preoperative Diagnosis of Ipsilateral and Contralateral Breast Cancer: Role of Diffusion-weighted MRI

Radiology

(영상의학교실, 교신저자)

(서울대학교병원 영상의학과,

제1저자)

본 연구는 영상의학교실 하수민 교수 연구팀이 수행한 후향적 연구로, 2019년부터 2023년까지 수술 전 유방 MRI를 시행한 유방암 환자에서 추가적으로 발견된 병변을 대상으로 확산강조영상(diffusion-weighted imaging, DWI)의 진단적 가치를 검증하였다.

기존의 조영증강 유방 MRI (DCE-MRI)는 민감도는 높으나 특이도가 낮아 불필요한 조직검사와 수술이 문제로 지적되어 왔다. 연구팀은 확산계수 값 ADC (apparent diffusion coefficient) cutoff를 적용하여 병변을 재분류한 결과, 특이도는 약 3배 향상(21% → 68%)하였고, 양성예측도 및 진단 정확도 역시 크게 개선되었다. 특히 동측 유방 병변에서는 민감도 저하 없이 특이도와 정확도가 증가하여 임상적으로 유용함을 확인하였다. 이는 수술 전 MRI 판독 시 불필요한 추가 생검 등을 줄여 환자의 불안과 의료비용 절감에 기여할 수 있음을 보여준다. 다만, 일부 작은 병변이나 관상피내암은 ADC cutoff 적용 시 놓칠 위험이 있어 임상적·형태학적 소견과 병행한 신중한 접근이 필요하다.

본 연구는 국내 단일기관 데이터로 수행되었으나, 향후 다기관 전향적 연구가 진행 중이며, DWI 표준화 및 최적 cutoff 확립을 위한 국제적 근거 마련에 중요한 기초 자료로 활용될 것으로 기대된다.

Admixed and single-continental genome segments of the same ancestry have distinct linkage disequilibrium patterns

Genome Biology

(의과학과, 공동교신저자)

(의학과 졸/현 University of Michigan, 공동교신저자/공동제1저자)

(의과학과, 공동제1저자)

개인의 유전자에 맞춰 최적의 치료법을 제공하는 ‘정밀의료’ 시대가 성큼 다가왔지만, 그 혜택이 특정 인종에게만 집중될 수 있다는 경고가 나오고 있다. 현재까지 유전체 연구의 대부분(86%)이 유럽인 중심으로 이루어져 온 ‘데이터 인종 편향’ 때문이다. 이로 인해 신약이 특정 인종에게는 효과가 없거나 오히려 부작용을 일으켜, 인종 간 의료 불평등을 심화시킬 수 있다는 우려가 크다. 이러한 불평등이 발생한 주된 이유는 아프리카계, 히스패닉 등 여러 조상이 섞인 ‘다인종 혼합 집단’의 유전체가 통계적으로 매우 복잡하여 기존 방법으로는 정확한 분석이 어려웠기 때문이다. 이 기술적 장벽이 허물어지지 않고서는 모두에게 공평한 정밀의료는 불가능하다.

의과학과 한범 교수 연구팀은 이러한 의료 불평등 문제를 근본적으로 해결하고, 진정한 의미의 개인 맞춤 의학 시대를 열 핵심 기법을 개발했다. ‘수학의 힘’을 빌린 이 기술은 인류 집단의 진화와 섞임을 설명하는 ‘집단유전학’ 이론을 바탕으로, 복잡한 다인종 유전체를 조상 단위로 정밀하게 분해하고 그 특성을 예측하는 새로운 수학적 프레임워크이다.

연구팀은 개발한 이론을 미국 국립보건원(NIH)이 주관하는 대규모 다인종 연구인 ‘PAGE (Population Architecture using Genomics and Epidemiology)’ 코호트의 아프리카계 미국인 1만 7천여 명의 실제 유전체 데이터에 적용하여 검증했다. 그 결과, 개발된 이론이 실제 유전체 분석의 통계적 정밀도를 99% 이상 예측할 수 있었다 (R2>0.99). 이는 복잡한 다인종 유전체 데이터를 분석하고 그 결과를 해석하는 데 강력하고 실용적인 도구임을 입증한 것이다. 더 나아가, 이 기술은 특정 연구를 시작하기 전에 얼마나 많은 다양한 인종의 참여자가 필요할지, 주어진 예산으로 어느 정도의 정밀도를 얻을 수 있을지를 미리 계산할 수 있게 해 유전체 연구의 효율성을 높일 수 있다.

본 연구는 그동안 기술적 한계로 인해 유전체 연구의 ‘변두리’에 머물러 있던 다인종 혼합 집단을 연구의 ‘중심’으로 가져올 수 있는 길을 열었다는 데 의의가 있다. 이는 과학 연구의 포용성을 높이는 동시에, 인종 간 발생할 수 있는 의료 격차를 해소하고 건강 형평성을 실현하는 데에 결정적인 기여를 할 것으로 기대된다.