[연구동향]

Urinary DNA Methylation Test for Bladder Cancer Diagnosis

JAMA Oncology

방광암의 조기 진단은 예후 개선에 중요하나, 현재 표준 진단법인 방광경 검사는 침습적이며 비용 부담이 있다. 요세포 검사는 비침습적이지만 특히 저등급 종양에 대한 민감도가 낮다. Nuclear matrix protein 22 (NMP22) 등 다른 소변 바이오마커들도 민감도의 한계로 임상적 유용성이 제한적이다. 방광암 발생과 관련된 후성유전학적 변화, 특히 DNA 메틸화는 새로운 진단 표적 가능성을 제시하며, 본 연구는 혈뇨 환자에서 소변 내 PENK 유전자 메틸화를 이용한 새로운 비침습적 검사의 진단 성능을 평가하고, 기존 NMP22 검사 및 요세포 검사와 비교하고자 하였다.

본 연구는 10개의 의료기관에서 전향적으로 수행된 다기관 연구이다. 혈뇨로 인해 3개월 내 방광경 검사가 예정된 40세 이상 성인 1249명이 2022년 3월부터 2024년 5월까지 모집되었으며, 최종 1099명의 데이터가 분석에 포함되었다. 참가자들은 방광경 검사 전 소변 샘플을 제공하여 PENK 메틸화 검사, NMP22 검사, 요세포 검사를 시행받았다. 방광암 진단은 방광경 검사 및 조직 생검을 통해 확진되었으며, 모든 병리 결과는 독립적인 병리 전문가에 의해 중앙 검토되었다. 연구의 일차 평가 변수는 고등급 또는 침윤성 방광암에 대한 PENK 메틸화 검사의 민감도와 특이도였다. 이차 평가 변수로는 전체 방광암에 대한 정확도 및 기존 검사법과의 성능 비교 등이 포함되었다.

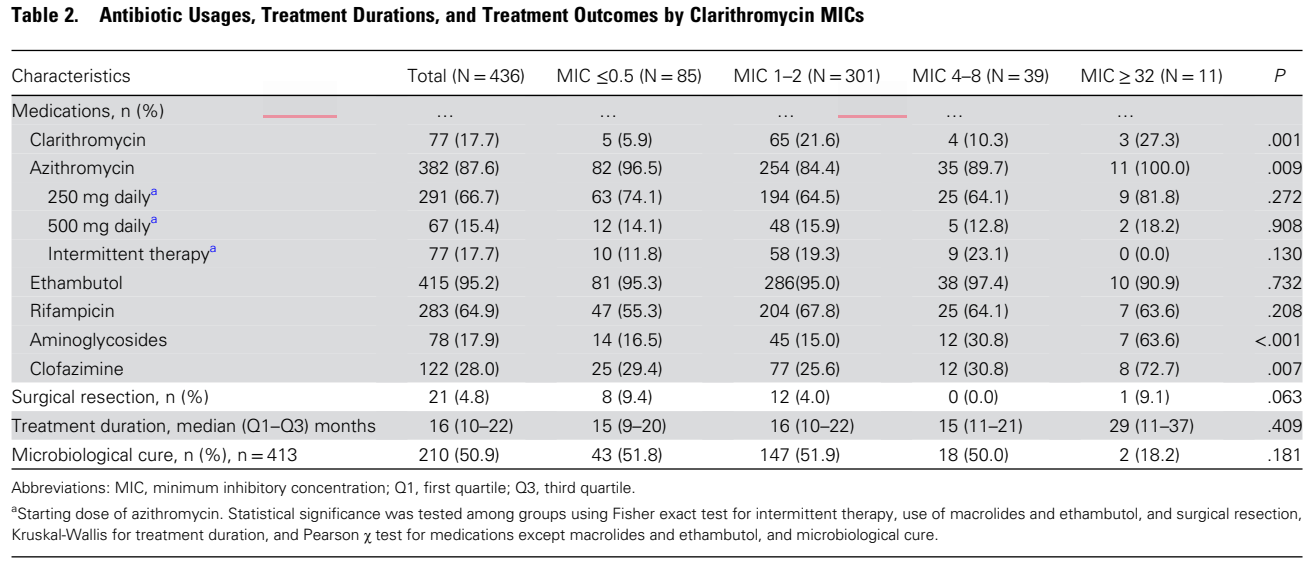

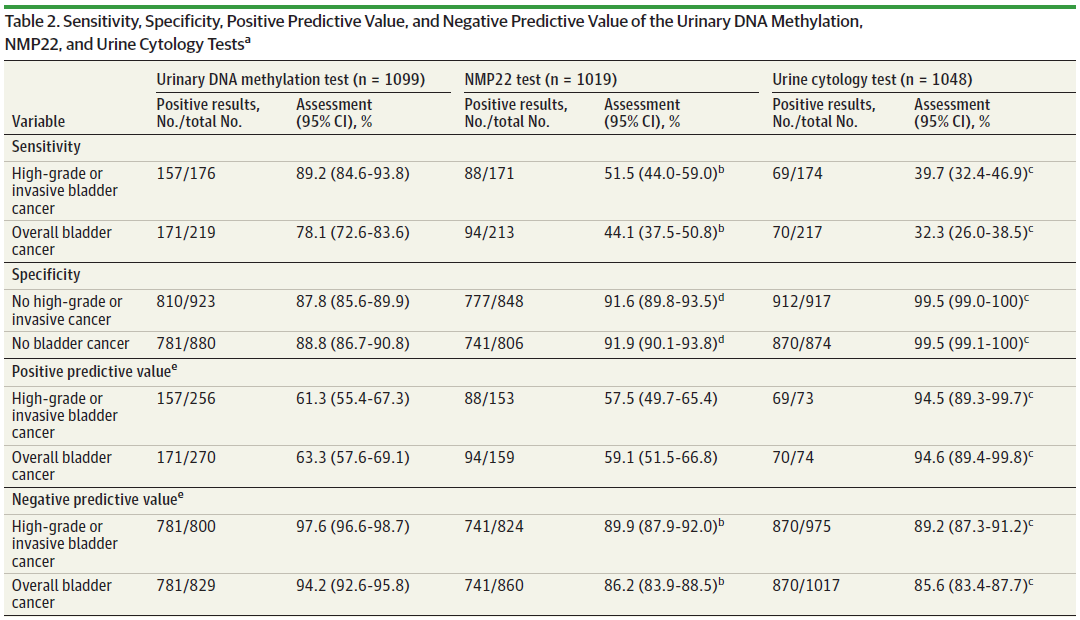

분석에 포함된 1099명의 참가자 평균 연령은 65세였으며, 남성이 55.9%였다. 이 중 219명(19.9%)에서 방광암이 진단되었고, 176명(16.0%)은 고등급 또는 침윤성 방광암이었다. PENK 메틸화 검사는 고등급 또는 침윤성 방광암 진단에서 89.2% (95% CI, 84.6%-93.8%)의 민감도와 87.8% (95% CI, 85.6%-89.9%)의 특이도를 보였다. 전체 방광암에 대한 민감도는 78.1% (95% CI, 72.6%-83.6%), 특이도는 88.8% (95% CI, 86.7%-90.8%)였다. 고등급 또는 침윤성 방광암에 대한 양성 예측도(PPV)는 61.3% (95% CI, 55.4%-67.3%), 음성 예측도(NPV)는 97.6% (95% CI, 96.6%-98.7%)로 매우 높았다. PENK 메틸화 검사의 민감도는 연령, 성별, 혈뇨 종류, 흡연력 등 인구학적 요인에 관계없이 일관되게 유지되었다.

NMP22 검사와 요세포 검사와의 비교에서, PENK 메틸화 검사는 고등급 또는 침윤성 방광암 및 전체 방광암 모두에서 통계적으로 유의하게 더 높은 민감도를 나타냈다(P<0.001). 고등급 또는 침윤성 방광암에 대한 민감도는 NMP22 검사 51.5%, 요세포 검사 39.7%였다. 반면, 특이도는 NMP22 검사(91.6%)와 요세포 검사(99.5%)가 PENK 메틸화 검사보다 유의하게 높았다(P=0.01, P<0.001). PENK 메틸화 검사와 NMP22 또는 요세포 검사를 조합했을 때 민감도는 약 90-92%로 소폭 상승했으나, 특이도는 81-88% 수준으로 감소하여 임상적 이득은 제한적일 것으로 보인다.

본 대규모 전향적 다기관 연구 결과, 소변 PENK DNA 메틸화 검사는 혈뇨 환자에서 고등급 또는 침윤성 방광암을 진단하는 데 89.2%의 높은 민감도를 보였으며, 이는 기존 NMP22 검사나 요세포 검사보다 우수한 성능이다. 특히 97.6%에 달하는 높은 음성 예측도는 이 검사가 고등급의 공격적인 방광암을 효과적으로 배제하는 데 유용할 수 있음을 시사한다. 그러나 양성 예측도(PPV)는 61.3%로 상대적으로 낮아, 양성 결과 시 확진을 위한 방광경 검사가 여전히 필요함을 의미한다. 결론적으로, 소변 PENK DNA 메틸화 검사는 혈뇨 환자에서 고등급 또는 침윤성 방광암 진단을 위한 비침습적 도구로서 높은 민감도와 우수한 음성 예측도를 보여 임상적 활용 가능성이 높을 것으로 기대된다.

Comparative Analysis of Primary Sarcopenia and End-Stage Renal Disease-Related Muscle Wasting Using Multi-Omics Approaches

Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle

(의과학과/생화학교실,

공동교신저자)

(서울대학교병원 융합의학과,

공동제1저자)

전 세계적으로 고령 인구가 빠르게 증가하고 있으며, 특히 한국은 세계에서 가장 빠른 속도로 초고령사회에 진입하고 있는 국가 중 하나다. 이로 인해 노화 관련 질환, 특히 근육량과 근력이 줄어드는 근감소증(sarcopenia)은 국민 건강과 삶의 질, 그리고 의료비 지출에 큰 영향을 미치는 중요한 연구 주제로 주목받고 있다.

이 연구는 서울대학교 의과대학 권오빈 교수팀과 충남대학교 의과대학 이현승 교수팀, 그리고 서울대학교병원 융합의학과 한도현 교수가 공동으로 수행한 연구로, 노화로 인한 일차성 근감소증(primary sarcopenia)과 말기신질환(end-stage renal disease, ESRD)에서 발생하는 근감소증을 비교해, 각 질환의 원인에 따라 나타나는 특이적인 생체지표(바이오마커)와 근육 감소의 분자적 원인을 규명하고자 했다.

총 78명의 참여자(근감소증군 28명, 말기신질환군 22명, 대조군 28명)로부터 혈액 샘플을 확보하고, 최신 액체 크로마토그래피-질량분석(LC-MS)을 이용해 234종의 대사산물(metabolites)과 722개의 단백질(proteins)을 정량 분석했다. 대사체분석(metabolomics) 결과, 말기신질환 환자에서는 요소 회로와 아미노산 대사 경로의 변화가 나타났고, 에피네프린, 도파민, 세로토닌 등 카테콜아민(catecholamines) 수치가 높게 관찰되었다. 이는 투석이나 요독 등으로 인한 체내 대사 스트레스와 관련된 것으로 해석된다. 단백체분석(proteomics)에서는 근감소증 환자에서는 높고 ESRD 환자에서는 낮게 발현되는 AHNAK 단백질, 그리고 세 그룹을 명확히 구분하는 지표인 ciliary neurotrophic factor receptor 등을 새롭게 발굴했다. 또한 단백질과 대사산물 데이터를 다중 오믹스 통합 분석(multi-omic integration analysis)한 결과, 카테콜아민과 세포 외 소포체(extracellular exosomes) 간의 유의한 상관관계가 관찰되었으며, 이는 서로 다른 조직 간 병적인 신호 전달 경로가 존재함을 시사한다.

이 연구는 근감소증의 원인 질환에 따라 서로 다른 생물학적 기전이 존재함을 규명했고, 질환 특이적인 분자 지표를 도출함으로써, 근감소증을 동반한 다양한 임상 상황에서 정밀한 진단과 치료 전략 수립을 위한 과학적 기반을 제공한다.

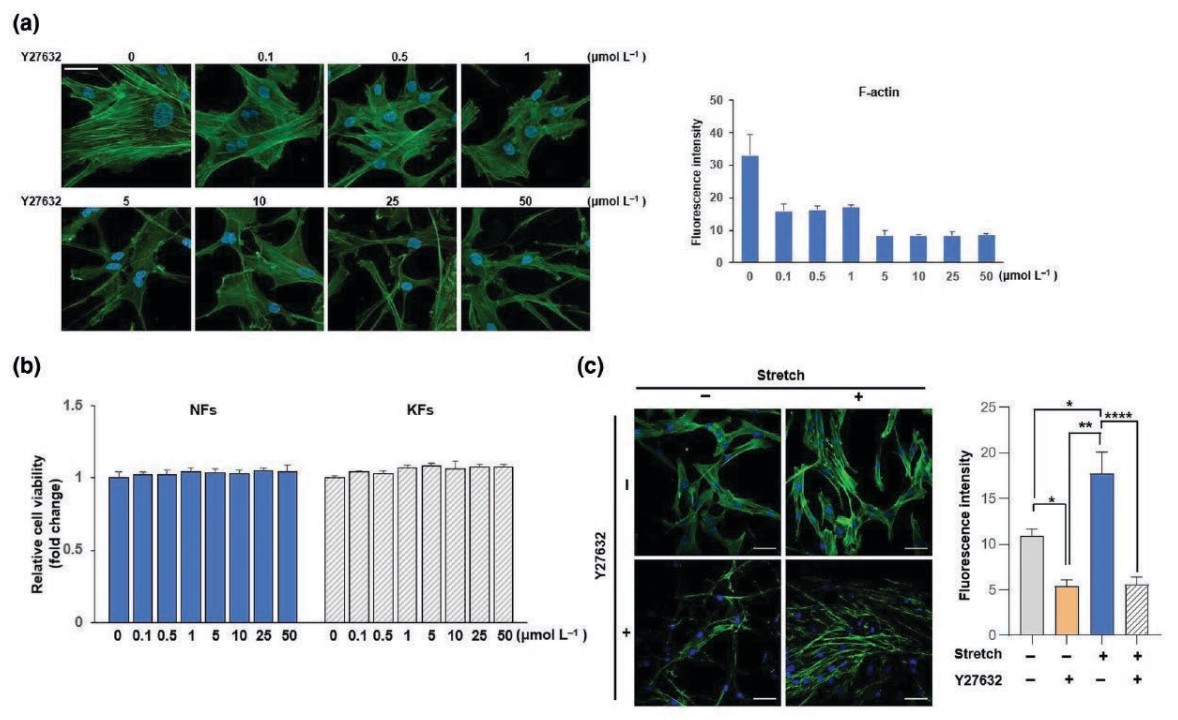

Novel therapeutic strategy for intractable keloids: suppression of intracellular mechanotransduction and actin polymerization via Rho-kinase pathway inhibition

British Journal of Dermatology

켈로이드는 외상 후 피부에 과도한 섬유조직이 증식하여 정상 피부를 넘어 확장되는 질환으로, 미용적 문제뿐 아니라 통증, 가려움, 운동 장애까지 유발해 환자의 삶의 질을 심각하게 저하시킨다. 현재 스테로이드 주사, 수술, 광선치료 등이 사용되지만, 치료 후 재발률이 50%를 넘으며 확실한 치료법이 없는 실정이다. 이에 따라 켈로이드의 발생 기전을 근본적으로 조절할 수 있는 새로운 치료 전략 개발이 절실하다.

서울특별시보라매병원 성형외과 연구팀(박지웅 교수)은 이번 연구를 통해 세포내 기계적 자극 전달체계(mechanotransduction)에 의해 활성화되는 Rho-associated kinase 1 (ROCK1) 신호가 켈로이드 발생에 핵심적인 역할을 한다는 사실을 규명하였다. 환자 유래 켈로이드 섬유아세포를 대상으로 기계적 스트레스를 가했을 때 ROCK1이 과발현되면서 세포 증식과 섬유조직 생성이 촉진되었고, 이에 ROCK1 억제제를 처리하면 actin filament의 중합 및 섬유화 마커 발현이 현저히 감소하고, YAP/TAZ pathway의 억제와 함께 콜라겐 생성이 감소함을 증명하였다.

또한 연구팀은 켈로이드 섬유아세포를 이식한 SCID 마우스 모델을 이용해 ROCK1 억제제의 뛰어난 치료 효과를 입증하였다. 특히 약물 부작용이나 독성은 관찰되지 않아 향후 임상적 적용 가능성에 대한 기대를 높였다.

이번 연구는 ‘기계적 자극(mechanosensing) → Rho/ROCK1 신호 활성화(mechanotransduction)→ 콜라겐 생성 및 켈로이드의 발생(mechanoresponse)’이라는 병태생리 경로를 명확히 제시하며, 기존 치료법과 달리 켈로이드 발생의 근본적 기전을 차단할 수 있는 새로운 접근법을 제시하였다는 데 큰 의미가 있으며, 향후 추가적인 전임상 및 임상 연구를 통해 ROCK1 억제제 기반 켈로이드 치료법을 실용화해, 환자들의 삶의 질을 크게 개선할 수 있을 것으로 기대한다.

Sex-Specific Association of Myocardial Fibrosis With Mortality in Patients With Aortic Stenosis

JAMA Cardiology

(내과학교실, 공동교신저자)

(서울대학교병원 순환기내과,

제1저자)

이번 연구는 대동맥판 협착증(aortic stenosis, AS) 환자에서 심근 섬유화가 성별에 따라 어떻게 다른지, 그리고 각각의 예후에 어떤 영향을 미치는지를 규명하고자 수행된 국제 다기관 공동연구이다. 서울대학교병원을 포함한 대한민국, 영국, 독일, 벨기에, 미국, 캐나다 등 13개 기관에서 대동맥판막 치환술(AVR)을 받은 중증 AS 환자 822명을 대상으로 심장 자기공명영상(CMR)을 시행하고, 미만성 섬유화(diffuse fibrosis, extracellular volume fraction [ECV%])와 대체 섬유화(replacement fibrosis, late gadolinium enhancement [LGE])를 통해 심근 섬유화를 평가하였다.

전체 환자 중 관상동맥질환이 없는 670명을 주요 분석 대상으로 삼았으며, 여성과 남성은 나이, 동반질환, AS 중증도가 유사하였다. ECV%는 성별에 따른 차이를 보이지 않았지만, 여성은 LGE가 유의하게 낮았다. 중간값 약 4년의 추적 관찰 기간 동안 여성의 사망률이 더 낮았으며, ECV%와 LGE는 수술 후 전체 사망률과 심혈관 사망률의 유의한 예측 인자로 확인되었다. 이러한 연관성은 성별에 관계없이 남녀 모두에서 일관되게 나타났다.

특히 본 연구는 기존 연구들에서 여성의 표본 수가 적거나 분석이 제한적이었던 점과 달리, 342명의 여성 환자를 포함한 AS 관련 최대 규모의 성별 특이 CMR 연구로서, 여성에서도 심근 섬유화가 강력한 예후 예측인자임을 입증하였다. 또한 여성은 남성보다 심실비대 및 대체 섬유화가 적고, 보다 유리한 심실 재형성(remodeling) 양상을 보였다.

이러한 결과는 CMR 기반 섬유화 지표가 대동맥판 협착증 환자의 위험도 평가와 치료 결정에 있어 남성과 여성 모두에서 중요한 역할을 할 수 있음을 시사하며, 특히 남성뿐만 아니라 여성 환자에서도 조기 개입 시점을 판단하는 데 유용한 도구가 될 수 있음을 보여 준다.

![판막 대치술을 시행받은 중증 대동맥판 협착증 환자를 대상으로 한 다기관 심장 MRI 연구에서, 미만성 섬유화(diffuse fibrosis, extracellular volume fraction [ECV%])와 대체 섬유화(replacement fibrosis)는 남성과 여성 모두에서 중요한 예후 예측 인자로 확인됨.](/uploads/shop/content/2025-04-28/74a12fed2261c149f48646b12ba252da.png)

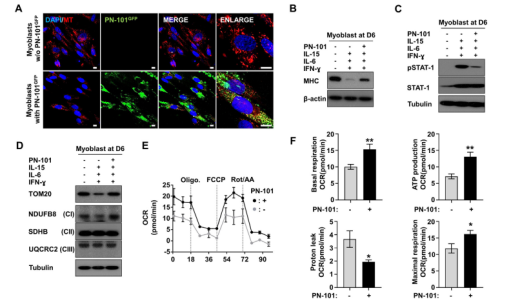

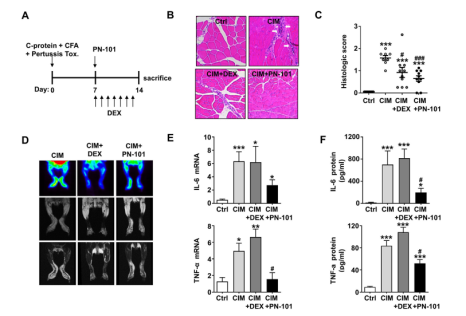

Mitochondrial transplantation as a novel therapeutic approach in idiopathic inflammatory myopathy

Annals of the Rheumatic Diseases

특발성 염증성 근병증(idiopathic inflammatory myopathy, IIM)은 자가면역 반응에 의해 근육 세포가 손상되면서 점진적인 근력 약화가 발생하는 질환이다. 현재 IIM의 치료는 고용량 글루코코르티코이드(glucocorticoid) 단독 또는 면역억제제(immunosuppressive agents) 병용으로 이루어지고 있으나, 근육 약화가 치료 후에도 지속되는 문제가 있어 새로운 치료법이 요구되고 있다. 최근 연구에 따르면, IIM 환자에서는 미토콘드리아(mitochondria)의 기능 장애가 빈번하게 발견되어 이를 새로운 치료 표적으로 삼을 수 있는 가능성이 제기되었다.

이에 본 연구에서는 인간 제대혈 유래 중간엽 줄기세포(human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells, UC-MSCs)에서 분리한 미토콘드리아(PN-101)를 활용하여, IIM에 대한 치료 가능성을 평가하였다. 연구는 in vitro 상에서 환자 유래 근아세포(myoblasts)와 perforin/granzyme B로 처리한 C2C12 마우스 근아세포 모델을 이용하여 진행되었으며, in vivo에서는 C 단백질 유도 근염(C protein-induced myositis, CIM) 생쥐 모델을 사용하였다. 또한, 인간 대상 제1/2a상 임상시험(phase 1/2a clinical trial)으로 재발성 다발성 근염(polymyositis, PM) 및 피부근염(dermatomyositis, DM) 환자 9명을 대상으로 PN-101의 안전성과 초기 치료 효과를 평가하였다.

실험 결과, IIM 환자 유래 근아세포는 미토콘드리아 기능 장애 및 근분화(myogenesis) 결손을 보였으며, PN-101 이식 후 근육 분화가 회복되고 미토콘드리아 기능이 개선되었다. 동물모델 실험에서는 PN-101이 염증 세포 침윤을 줄이고, 근섬유(cross-sectional area, CSA)의 위축을 복구하였으며, 종양괴사인자-알파(tumor necrosis factor-alpha, TNF-α)와 인터루킨-6(interleukin-6, IL-6) 등의 염증성 사이토카인 수치를 감소시켰다. 특히, 미토콘드리아 기능 회복의 지표로서 말산/아스파르트산 비율(malate/aspartate ratio)이 CIM 모델에서 정상 수준으로 회복되는 효과도 관찰되었다.

이러한 결과들을 바탕으로 염증성 근염 환자를 대상으로 1/2a 임상시험이 진행되었고 임상시험 결과, PN-101은 중대한 약물이상반응 없이 안전하게 투여되었으며, 국제 근염 평가 및 임상 연구 그룹(international myositis assessment and clinical studies group, IMACS)의 총 개선 점수(total improvement score, TIS)에서도 기저 대비 최소한의 임상적 개선이 관찰되었다.

결론적으로, PN-101 미토콘드리아 이식은 IIM 환자에서 미토콘드리아 복구 및 근육 재생, 염증 감소를 동시에 유도하여, 향후 IIM 치료의 새로운 패러다임이 될 수 있음을 시사하였다.

Relationship Between Clarithromycin Minimum Inhibitory Concentrations and Treatment Responses in Mycobacterium avium Complex Pulmonary Disease

Clinical Infectious Diseases

(내과학교실, 교신저자)

(서울대학교병원 의생명연구원/

하버드의대 미생물학과,

공동제1저자)

내과학교실 임재준 교수와 서울대학교병원 의생명연구원/하버드의대 미생물학과 김중엽 박사후과정 연구팀은 Mycobacterium avium complex 폐질환에서 항생제 최소억제농도(minimum inhibitory concentration, MIC)가 치료 예후에 미치는 영향을 분석한 연구 결과를 미국 감염학회 공식 저널에 발표하였다.

M. avium complex는 비결핵항산균 폐질환의 가장 흔한 원인균으로, 최근 유병률과 발병률이 급격히 증가하며 중요한 의학적·사회적 문제로 대두되고 있다. 치료는 마크로라이드계 항생제를 중심으로 2-3가지 다른 계열의 항생제를 병합하여, 균이 호흡기 검체에서 더 이상 배양되지 않은 이후에도 12개월 이상 유지하는 것이 원칙이다. 그러나 완치율은 60%에 불과하다.

일반적으로 다른 세균 감염에서는 항생제 MIC가 감수성 범위 내에 있더라도, MIC가 낮은 균주에 의한 감염이 높은 균주에 비해 더 나은 치료 반응과 예후를 보이는 것으로 알려져 있다. 또한, 연구팀의 선행 연구에서는 클로파지민 항생제에 대한 MIC가 낮을수록 비결핵항산균 폐질환 균 음전율이 증가하는 경향이 관찰되었다. 이에 따라, 본 연구에서는 M. avium complex 폐질환의 으뜸 치료제인 마크로라이드계 항생제의 MIC가 치료 결과에 영향을 미치는지 평가하고자 하였다.

이를 위해 연구팀은 2009년 3월부터 2022년 3월 사이 서울대학교병원에서 M. avium complex 폐질환으로 치료를 시작한 436명의 환자를 대상으로, 치료 시작 전 또는 치료 6개월 이내에 검사한 균주의 마크로라이드 MIC와 미생물학적 완치 여부를 다변량 로지스틱 회귀 모형을 이용해 분석하였다. 그 결과, MIC가 감수성 범위(8 µg/mL 이하) 내에 있을 경우 MIC에 따른 치료 예후의 차이는 관찰되지 않았으나, MIC가 저항성(resistant) 기준인 32 µg/mL 이상에 해당하는 경우, 비록 일반적인 통계적 유의성에 도달하지는 않았지만 미생물학적 완치율이 낮아지는 경향이 확인되었다.

지금까지 M. avium complex 폐질환에서 마크로라이드 저항성이 저조한 치료 성공률과 연관될 수 있음은 알려져 있었으나, 감수성 범위 내에서도 MIC 수준에 따라 치료 결과가 달라지는지에 대한 연구는 부족했다. 이번 연구 결과는 항생제 압력 하에서 세균의 생존을 위한 필수적인 적응이 주로 이원적(binary) 기전에 의해 조절될 가능성을 시사하며, 체외 MIC 결과가 치료 예후를 보다 정확히 반영할 수 있도록 검사 기법의 개선이 필요함을 강조한다. 또한, 치료 전 마크로라이드 MIC가 32 µg/mL 이상인 환자들은 치료에 불응할 가능성이 있어, 보다 면밀한 관찰과 적극적인 치료 전략이 요구된다.